В первом (69-м) номере «Нового Иерусалимского Журнала» напечатана ясная, честная и обстоятельная статья Евгении Вежлян о недавно приехавших в Израиль поэтах.

Прочитал и, не зная зачем, подошел к книжному шкафу. Рука с трудом вытащила стиснутую между шестым томом Гоголя и первым томом Чехова тонкую книжку в блестящей красной обложке. «Иерусалимский поэтический альманах» 1993 года.

Перечитал старые, любимые стихи Геннадия Беззубова, Александра Верника, Александра Бараша. Тридцать лет назад они тоже были новыми репатриантами*. В сборнике кроме стихов есть статьи, в которых Бараш и покойные Илья Серман и Александр Гольдштейн объясняют нам, что происходит с новоприбывшими поэтами и что между ними общего. Почитайте.

Прибавлю к словам уважаемых критиков только одно: поэты, тридцать лет назад приехавшие в Израиль, в начале 90-х написали здесь свои лучшие стихи.

Сейчас это очевидно. И очень странно. Хотя бы потому, что Вернику и Барашу было за тридцать, Беззубову за сорок, а Семену Гринбергу – за 50.

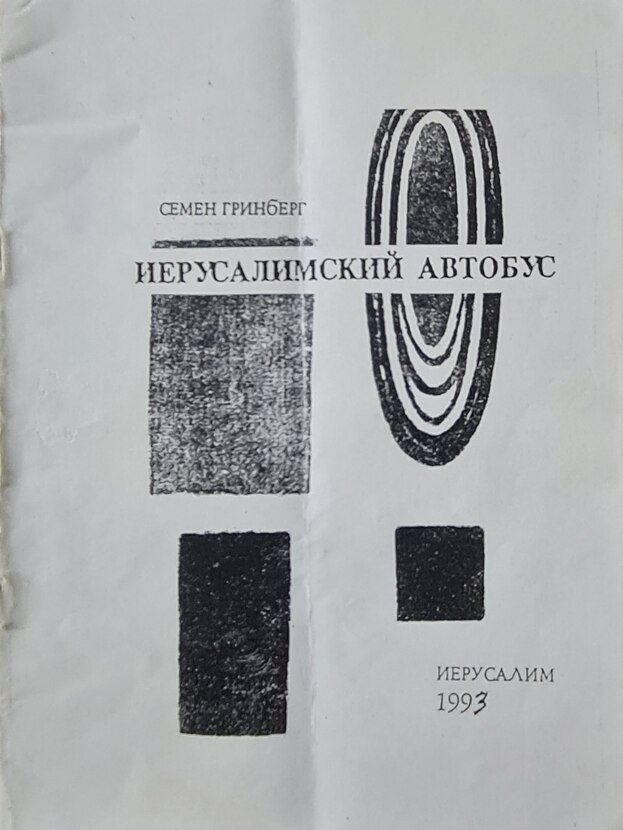

Конечно, не все поэты умирают в двадцать три, и у седовласых есть надежда написать приличное стихотворение, но такую книгу, как «Иерусалимский автобус», в пятьдесят пять лет сочинить невозможно. Гринберг, однако, сочинил.

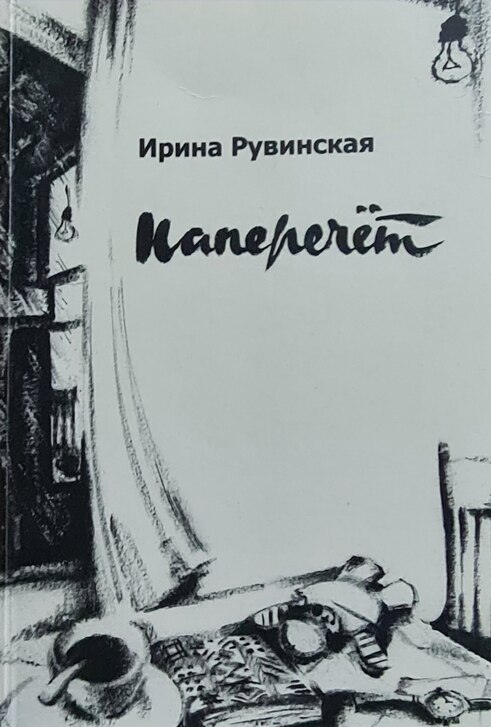

Ирина Рувинская и в Харькове писала хорошие стихи, но это были просто хорошие стихи, а израильские ее стихи феноменальны.

Почему так получилось?

Нам было очень тяжело и очень интересно. Мы ведь и за границей до этого не бывали. Израильская жизнь охватывала со всех сторон, лилась на голову, и деваться от нее было некуда.

– У нас соседи, – с необъяснимым восторгом рассказывали друг другу ученики ульпана, – из Ирака! У них шестеро детей! Все время орут!

– А наши из Йемена!

Фалафель стоил три шекеля. Это было очень дорого, люди покупали за полтора шекеля половину питы.

«С восьми до четырех – я все-таки при деле. Моим стараньем вымыты полы. Работа сделана, разогнуты колена…»

– писал Гринберг.

«А там мы сами жили и сначала какая ожидает работенка и знать не знала» –

это Рувинская, много лет ухаживавшая за стариками.

С придонного слоя, в который тридцать лет назад попадали почти все приезжие, глубинная суть здешней жизни была виднее, чем с поверхности. Помню, как на стройплощадке коренастый араб с короткой седой щетиной вдохновенно говорил мне: «Машиах – это прекрасно, но только для евреев. А Мухаммед – для всех! Мухаммед хотел, чтобы не было шлюх, чтобы не было воров!».

Учить иврит считалось тогда обязательным. Стандартные разговоры о «высоком» и «рыночном» иврите продолжались до середины двухтысячных. Иврит под эти разговоры быстро прорастал в русский. Русский язык от вынужденной борьбы порой даже креп. Культурные люди начинали ценить родной язык, старались не засорять его, говорить по-русски обдуманно. А поэты? Представьте себе столяра, в руке которого стамеска начинает превращаться в бритву. Столяр, матерно выругавшись, бросит бывшую стамеску в мусор. Не то поэт. Понимая, что лучшее отражение эмиграции – гибридный язык, родной с вкраплениями местного, он, как Гринберг и Рувинская, сделает из этого ублюдочного языка прекрасный инструмент.

В Израиле многие впервые в жизни на достаточно узкой тропинке столкнулись с религией не просто как с набором идей и источником чувств. Даже со стороны эти встречи впечатляли:

И я об этих с пейсами скажу:

Их много, и становится все больше.

Вольно было в России или Польше,

Но здесь в Израиле, ну, я вам доложу…

– вещал персонаж Гринберга.

Новый пейзаж сливается в его стихах со старым, не заслоняя его, так что рынок Махане Иуда оказывался в одной картине со Сретенкой.

Итак, набив стеклом авоську и рюкзак,

Я огибаю памятник Давидке,

И Крупской тоже. Плавный поворот,

Ведут, ведут, постукивая, плитки

До Яффских или Сретенских ворот

Сила влияния Иерусалима на новых жителей много раз описана поэтами, писателями и психиатрами. Все слышали, что Иерусалим – город закатного солнца и родина Книги Книг. Но я определенно чувствую, что Беззубов в моем любимом стихотворении сказал это в первый раз:

Не с гор Иудейских неслышно сошла,

Домой возвращаясь, пехота-

Сползает густая, тяжелая мгла

На красные крыши Рамота.

Сейчас по отрогам, по малым холмам,

По рваному камню окраин

Закат бедуинский, печати сломав,

Покатится, псами облаян.

Лучом уходящим пронижет тебя

Их лай поднимая до пенья –

Так уничтожаются, душу знобя

Последние несовпаденья.

Сейчас он исчезнет, к сверженью готов

Во мрак с известкового края

Три тысячи траченных пылью листов

Прощальным огнем пробегая.

Захлопни тяжелые эти тома,

Где прелесть, и срам, и аскеза –

Пусть нам остается тяжелая тьма

И блеск золотого обреза.

Словом, поэты находили в своей мрачной ситуации интерес и видели в ней свет.

«Тебе не нравятся здешние девушки их вывернутые губы

Их отвратительное здоровье

Отсутствие комплексов, в котором есть что-то коровье

И то, как они смотрят в глаза спокойно и прямо –

Вообще вся эта страна, где меланхолик не отличается от наркомана»,

– писал Александр Бараш.

И он же:

«Смерти нет, потому что есть вещи важней в этом месте, где небо густее, чем клей»

Алию иногда сравнивают с рождением заново. Это, конечно, преувеличение.

Да и поэт в новой стране не рождается заново. Но порой ему, сорокалетнему, снова становится двадцать. И он неожиданно пишет лучшее.

Речь о тех, кому новая страна интересна. Иначе не напишешь ничего, кроме вариаций на набоковское «Отвяжись, я тебя умоляю».

Я желаю всем описанным Е. Вежлян поэтам, хорошим и разным, второй поэтической молодости. Она может прийти. Только откройте двери. И почитайте Беззубова, Верника, Гринберга, Рувинскую – тех, кто тридцать лет назад воспели участок дороги, по которому сейчас уверенно шагаете вы.