Беседовала Елена Промышлянская

Нина Воронель: «Наша задача — печатать тех людей, которых никто другой печатать не хочет»

Нина Воронель:

«Наша задача — печатать тех людей, которых никто другой печатать не хочет»

Беседовала Елена Промышлянская

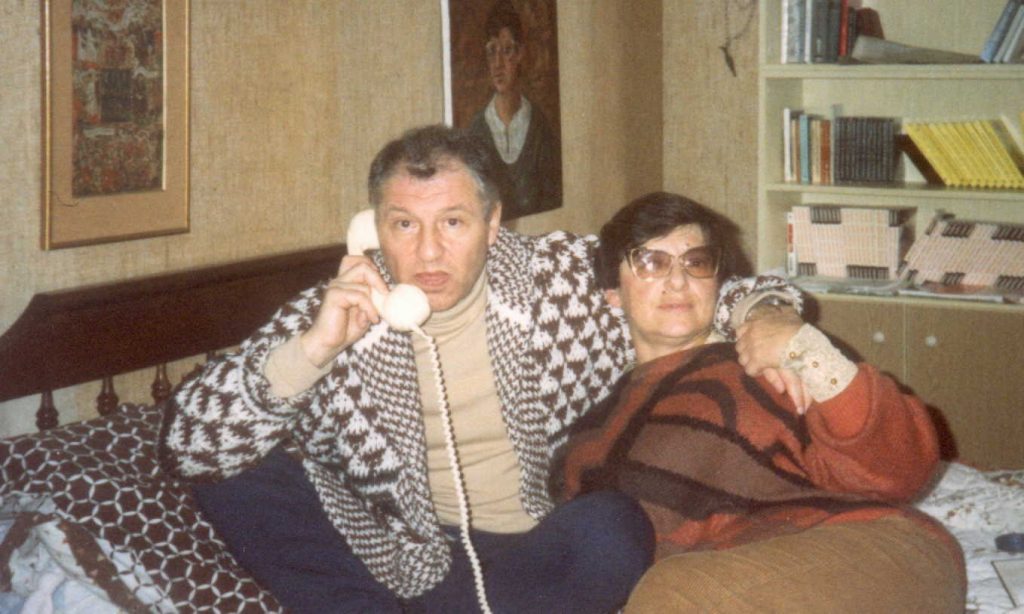

Нина Воронель для русскоязычного израильского литературного сообщества — фигура неординарная. Писательница, сценаристка, переводчица; в 1961 году широкое признание получил ее перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Участница еврейского эмиграционного движения, одна из создателей журнала «22». Жена одного из идеологов еврейского исхода из бывшего Советского Союза, известного физика, публициста и редактора, профессора Тель-Авивского университета Александра Воронеля.

— Нина, расскажите, пожалуйста, о том, как появилась идея создания вашего журнала?

— Еще в России мой муж решил начать издавать журнал «Евреи в СССР». Он ушел с работы из-за подачи документов на выезд в Израиль, и три года нас не выпускали. Саша оказался в вакууме. Он пошел советоваться с Валерием Чалидзе, и тот посоветовал сделать научный журнал, чтобы каким-то образом объяснить еврейскую тему издания. Так мой муж стал редактором журнала, посредством которого он мог рассказывать о жизни евреев. Параллельно он создал научный семинар, чтобы уволенные с работы, как и он, люди, могли делать у нас дома доклады. Я помню, что погода в Москве в то время была очень плохая, дожди, слякоть, и я требовала, чтобы каждый участник принес себе тапочки. Журнал печатался в семи экземплярах через копирку, после чего его развозили по всей России. В основном в нем были рассказы и эссе.

Очень интересный был раздел «Кто я», в котором авторы писали о себе. В СССР мы издали семь номеров журнала, потом нас отпустили. После нашего отъезда журналом продолжили заниматься Рафаэль Нудельман и Илья Рубин. Сначала их преследовали и запугивали, а потом неожиданно также отпустили, и журнал перешел в руки Игоря Губермана и Виктора Браиловского, но они уже попали в полосу преследований, и их арестовали.

Это был очень популярный журнал, так как в то время начался выезд из СССР, и много об этом говорилось и в России, и на Западе. Еврейская тема стала популярной. Очень много говорили и о нас самих.

Когда мы приехали в Израиль, Сашу, Илью Рубина и Рафу Нудельмана взяли в редколлегию журнала «Сион». Это было неслучайное название — «Сион»: журнал был заточен на еврейские темы. «Сионом» руководили хорошие славные люди, которые сидели в тюрьмах за сионизм, но они вообще не понимали, что такое литература. Не понимали, что есть качество, что бывает нечто неуловимое, ради чего пишут, они хотели, чтобы писали про сионизм. Поэтому уже после двух-трех номеров мы были вынуждены с ними расстаться. Интересно что причиной, камнем преткновения была повесть знаменитого израильского писателя Амоса Оза. В этой повести человек русского происхождения никак не мог понять сионизм, и был очень хорошо написан его внутренний монолог. Они восприняли это как величайшее преступление. А уже был собран портфель двадцать второго номера.

— Вам кто-то помогал в начале пути?

— Был такой замечательный человек, глава «Натива», Нехемия Леванон, исключительно умный человек и очень любил Сашу. Тогда приехало много людей, и все они были борцами за выезд из Союза, и одна женщина, я недавно ее видела по телевизору, она сказала: «Как ты объяснишь, что Нехемия поссорился со всеми, кроме Саши? Что, твой Саша какой-то особенный?» «Ну конечно, особенный, — ответила я, — ты до сих пор этого не поняла?»

И этот Нехемия поддержал Сашу не из-за каких-нибудь посторонних соображений, он признал его значимость. Саша написал книгу, которую начал писать еще в России, тогда еще не было компьютеров и были пишущие машинки, он писал ее рукой, я перепечатывала, называлась книга «Трепет забот иудейских». Эта книга стала супербестселлером. Буквально все люди, которые вообще умели читать, прочли эту книгу, и многие приехали в Израиль после того, как прочли эту книгу. Нехемия оценил ее значимость, и «Натив» издал ее пять раз маленьким размером, который можно положить в карман. И ее засылали в Россию с моряками. Она распространялась по всей России.

И Нехемия сказал: «Саша, я вам дам деньги, сделайте свой журнал». И Саша сделал журнал, это был журнал «Сион №22». Сионисты подали на нас в суд и потребовали вернуть им название журнала, о чем мы не жалели. И осталось название «22».

— Расскажите о наиболее запомнившихся вам публикациях в журнале?

— Во-первых, я должна сразу сказать, что первый номер журнала вышел в 1979 году. Это значит, сорок пять лет тому назад. Поэтому кое-что я могла и забыть. Может, даже самое лучшее, кто знает. Если бы у меня были какие-то материалы, по которым я могла бы восстановить прошедшее, было бы лучше. Но, к сожалению, единственный инструмент, которым я пользуюсь, это моя память. Итак, начнем с того, что мы опубликовали повесть Юрия Милославского, которая называлась «Поднимайтесь и идите». Это была дерзкая повесть, которую никто не хотел печатать, потому что он оплевал множество разных людей, но мы когда-то постановили, что наша задача — печатать тех людей, которых никто другой печатать не хочет (если, конечно, они того заслуживают). А Милославский, несмотря на свой очень непростой характер и желание всех уязвить и всех наказать, был очень талантливый человек. Я не знаю, жив он еще или нет. Он уехал, исчез с горизонта. А проза его очень талантливая, которая — да, плевала во всех. Он был у нас в 3-м номере. Потом мы напечатали статью Якова Шехтера, и статья была о Пушкине. Ее главная идея состояла в том, что Дантес как человек имел полное право убить Пушкина. Ее тоже никто не хотел печатать, и многие отвернулись от нас.

— А почему отвернулись?

— Они очень были обижены идеей, что кто-то посмел стрелять в Пушкина и имел на это право.

— Почему отвернулись от вас, а не от него?

— От него отвернулись его друзья, а от нас — наши читатели. Яша довольно хорошо доказал, что Дантес как человек, которого Пушкин обхамил, обругал, унизил, имел право ответить. Уже не говоря о том, что он был француз, и не читал по-русски, и не знал, что Пушкин такой великий, но даже если бы узнал… Что, великий может оскорблять? В общем, Яша написал это удачно, и мы напечатали. Также мы напечатали кусок, а может, целый роман Эдуарда Кузнецова «Мордовский марафон». Я вам не рассказывала, как он написал свой роман?

— Нет, не рассказывали.

— Он был в лагере. В лагере запрещали писать. Что было разрешено — пить чай. Они пили чай, ну, в основном, чифирь. Чай был завернут в свинцовую бумагу, а потом в обычную. В маленький такой кусочек — может быть, семь сантиметров на семь. Кузнецов этот кусочек ночью, когда уже все спали, варил больше часа. Потом высушивал, и потом на нем можно было писать. И он писал шариковой ручкой буквами величиной с манную крупу. Это вообще нельзя было прочесть! Но это не главное. Главное — что он дальше с этим делал. Раз в три месяца ему давали свидание. Он этот шарик глотал. Кто там приходил к нему на свидание, я уже не помню, но иногда это была Люся Боннэр, будущая жена Андрея Дмитриевича Сахарова. Она каким-то образом умудрилась (а у него не было родственников) объявить себя его теткой. Кузнецов глотал этот шарик, принимал слабительное, это шарик, пардон, выходил, они его мыли, и Люся его опять глотала.

— С ума сойти.

— И вот эти шарики приехали в наш «Натив». И «Натив» предложил нам это расшифровать и напечатать. У нас тогда работала Наталья Рубинштейн, она взяла эти крошечные бумажки и под микроскопом увеличивала. Читала и записывала нормальными буквами. Вот это произведение мы напечатали. Это было в 5-м номере.

— Вы говорите, что вы хотели печатать тех, кого никто не хотел печатать. Но тут возникает вопрос о выборе тематическом и художественном. С точки зрения тематики у вас были какие-то предпочтения?

— Нет. Саша, мой муж Александр Воронель, постановил, что у нас нет своей точки зрения, что мы объективны. У нас были даже неприятности, поскольку мы публиковали и правых, и левых. Но правые и левые не могли перенести, что печатают противоположное. У нас был очень хороший, любимый нами автор, который написал множество замечательных эссе. Его зовут Денис Соболев. И он был просто наш автор. Приходил к нам в гости. И вдруг мы напечатали одну статью человека, который был очень правых взглядов. В то время это была очень яростная борьба между правыми и левыми.

— Она и сегодня…

— Ну, тогда она была более физическая, что ли.

— И он тогда перестал у вас публиковаться?

— Он же был член редколлегии. Он написал, что не может сосуществовать с журналом, который позволяет себе публиковать такого рода правых негодяев. А этот правый негодяй был в армии (капитан, что ли), и он занимался реально сосуществованием с палестинцами, и он написал свое мнение об этом. И мы потеряли Дениса, он вышел из редколлегии и больше никогда у нас не печатался. Дело в том, что мы не знали, что у нашего журнала такая ужасная репутация.

— Ужасная?

— Ну конечно. Я просто ощутила это на себе, такая была история. Несколько историй. Мой роман «Черный маг» был переведен на иврит, а у нас был один автор, который преуспел в израильской литературе. А поскольку он был наш автор и своим возникновением как литератора был обязан нам, он старался сделать что-нибудь для нас, он взял мой роман и отдал женщине, которая в газете «Ха-арец» ведала литературой. И по какому-то странному явлению этой женщине безумно понравился мой роман. Она меня буквально замучила своим вниманием. Звонила каждый день, сделала обо мне разворот в газете «Ха-Арец». Не страницу, а разворот с моим портретом. Что-то я должна была написать. Называлось это «Мой Тель-Авив» и ее статья. Она кроме «Ха-арец» работала соредактором какого-то израильского литературного журнала. И она сказала:

— Вот моя начальница сейчас приедет, я вас познакомлю, и мы будем переводить вас, а вы нас.

Замечательная мечта — мы выходим в израильское поле! И мы договорились, что ее начальница приезжает, скажем, во вторник, и они вместе приходят к нам домой. Мы купили сыр, крекеры… И вдруг она звонит:

— Начальница приехала, она не хочет иметь с вами дело, вы правые. Прощайте.

А ведь наш журнал русский, и еще надо догадаться, кто сказал ей, что мы такие суперправые. И выяснилось, что какой-то человек (я забыла его фамилию) написал обзор русскоязычных журналов, где заклеймил профессора Александра Воронеля как самого отчаянного реакционера. Что было чудовищной несправедливостью, но это было как печать.

— Вы хотели создать плюралистическую картину и показать разные мнения, но вы заплатили за это достаточно большую цену.

— Вы знаете, к плюрализму способны очень немногие. Я в этом убедилась. Вот вроде человек нормальный и все понимает, но как только ты наступаешь на точку, в которой у него есть особое мнение, — все. Он не может принять факта, что есть кто-то другой, который может видеть это иначе. А Саша способен был это видеть и считал главным своим достоинством. Люди разных взглядов, конфессий не могут понять друг друга, они сразу раздражаются, и то, что истина рождается в споре, это неправда. В споре рождается только вражда. Чем больше ты доказываешь неправоту своего собеседника, тем больше ты его обижаешь, а он старается обидеть тебя. Двое никогда не расходятся, создав общее мнение.

Саша был профессор физики, очень известный, преуспевший, его ожидала должность во многих университетах, он выбрал Тель-Авивский, и журнал не был его карьерным решением. Это пришло к нам в руки именно благодаря тому, что мы были единственные, кто был готов на компромиссы. Это даже нельзя назвать компромиссами. Знаете, есть такое понятие «стрекозиный глаз». У стрекозы не один глаз, а тысяча, и каждый видит свое, из этого создается общая картина. Со стрекозиным глазом очень мало людей. У Саши стрекозиный глаз, он видел разное. Он был не за тех и не за этих, он хотел создать картину того, что есть.

— Это очень редкий дар. Многие репатрианты начинали на страницах вашего журнала.

— Многие или не многие, но некоторые из тех, кто стали известными, патентованными писателями, у нас начинали. Вот Яша Шехтер начал у нас со своей статьи о Пушкине, потом он стал присылать нам свои рассказы; в то время он еще не был одержим отражать исключительно божественное, а еще отражал человеческое. Рассказы были замечательные, и мы их печатали. Кроме того, я должна, конечно, вспомнить Эдуарда Бормашенко: он физик, и вполне преуспевший. И они с Сашей работали вместе. Поначалу это был очень неопытный автор, но потом стал блестящим эссеистом. Вначале он печатался у нас, а когда журнал закрылся, начал печататься у Берковича в «Заметках еврейской истории». Недавно он написал статью уже про наше время, про войну. Как всегда, у него очень своеобразная точка зрения. Он религиозный и высокоморальный человек. Точка зрения у него часто противоречивая, и иногда я с ним совершенно не согласна, но он так хорошо пишет, что все люди его читают. Если говорить о том, кого Саша вырастил, то вот его. Может, и меня, но тут сложный вопрос, у нас было взаимное возрастание литературное.

Писать по-русски здесь или, например, в Америке — это на самом деле довольно странное явление. Одно время все писали (справедливо, конечно) о трудностях привыкания к новой жизни. Но у всех трудности были одинаковые, и они, как солдаты какие-то, описывали то, что описывали их соседи.

— Это уже не литература, а какое-то переписывание.

— Нет, это картина жизни людей, покинувших любимую родину, которая стала им ненавистна, и приехавших на родину, которая не стала их любимой. Это специфическая литература. Это не всем интересно, иногда даже тем, кто это прошел. Произошла, например, трагическая история. Люди, которые выжили после сталинских лагерей, начали писать про эти ужасы. Но эти ужасы были одинаковые. Я помню, как к нам прибывали повести, неотличимые друг от друга, и нам даже писали читатели: хватит про лагерь, мы уже все поняли.

— Банальность зла.

— Хочется то, о чем никто не писал, а это редко бывает.

— Скажите, в чем отличие литературной жизни 70-х и 90-х?

— Я могу ответить. Было принципиальное отличие. Я помню, как был вечер трех поэтов. Они, чтобы сделать вечер более увлекательным, пришли в маскарадных костюмах. Там был Миша Генделев, который пришел в военной шинели. Анри Волохонский — а это был человек очень маленького роста, почти карлик, и его жена делала куклы, так она сшила ему какой-то камзол и треугольную шляпу. А третий — Володя Глозман, который надел черный фрак с белой манишкой. В зале сидела публика. Про эту публику кто-то придумал проклятие: чтобы ты знал всех своих читателей. Другой публики не было. Когда я сидела в этом зале, я стала плакать, потому что это был конец.

А потом случилось чудо. В Израиль хлынула миллионная русская алия. И начался книжный бум. Я такого интереса к книгам никогда не видела. Ни в России, нигде. На каждом углу стояли большие развалы с книгами. Люди их покупали, как ненормальные. У меня была подруга — Рина Жак, может, вы слышали о ней? Она осуществляла техническую часть, сшивала наш журнал. Были платы, она их соединяла. Я не понимаю до сих пор, как, потом печатали в типографии. Она мне предложила, я тогда написала свой первый роман «Ведьма и парашютист». И она сказала:

— Давайте сделаем из этого книгу.

Там было 450 страниц. Она три дня пролежала на полу, складывая и наклеивая эти платы. Но мало того, что она сделала книгу, — она занималась продажей, она продала тысячу моих книг, она, конечно, на этом зарабатывала, но потом я встречала людей, которые обо мне знают по роману «Ведьма и парашютист». Я написала много других вещей, гораздо лучше, но настоящую славу мне принесла Рина. Но она же не одна была такая? Это был безумный книжный бум, расцвет литературы. Он потом кончился. Но первые сколько-то лет мы жили в книжном раю.

— Вы видите какую-то разницу в атмосфере между тем, когда вы выпускали журнал и что происходит сейчас? Изменилась ли роль журналов?

— Дело в том, что у меня нет обзорной картины. Когда мы начали издавать журнал, он действительно был таким электрическим центром. К нам стекались люди со всего мира. Мы напечатали тогда пьесу Бродского, которую никто больше не печатал, главы нового романа Васи Аксенова — я уже забыла, это было почти пятьдесят лет назад, к нам стекалась вся русская литература в изгнании. Может, это и сейчас так.

— А как распространялся ваш журнал?

— Его брали книжные магазины.

— Русскоязычные?

— Не только. В каждом отделении Стеймацких были русскоязычные разделы. Трудно сейчас в это поверить, прошло не так уж много лет.

— Сейчас есть дигитальные книги, медиа изменилось, люди читают, но по-другому.

— У меня есть внук. Когда ему было двенадцать, он читал книги, потом перестал. Я как-то говорю ему: «Почему ты не читаешь?» — «А зачем?» — «Ну, чтобы назавтра обсудить с друзьями». Он посмотрел на меня с презрением: «Неужели ты думаешь, что мы будем обсуждать книги?» Теперь вырос и читает.

— У вас были встречи с читателями?

— Были времена, когда мы беспрерывно встречались с читателями. Мы ездили по всей стране, в Цфат, Ашкелон, приходили толпы народу, они покупали и книги, и журналы. Мы продавали по три тысячи шекелей.

— В 90-е?

— Не только. Мой личный последний вечер был 22 января 2022 года, за месяц до начала войны. Мир перевернулся, и все исчезло. Мои вечера часто были в Русском Культурном центре — и мои, и наших авторов. Там прекрасный зал, там было начальство, оно нас обожало. Но сейчас мы туда ни ногой. Я даже не знаю, существуют они или нет. Этот мир абсолютно рухнул.

— А почему закрылся журнал? Какая была причина?

— Причина одна — Саша упал. Это было в 2015 году. Он сломал не шейку бедра, как принято, а чуть ли не кусок бедра; это было в Германии. И хотя у нас была страховка, врачи повели себя не очень порядочно. Вместо того чтобы сделать операцию, они прописали ему обезболивающие. Безумное количество. Я же не знала. И два месяца он их принимал. Он перестал работать с компьютером, он не мог. И сказал: давай ты будешь это делать. Я два номера сделала. И сказала: нет, я больше не могу. Вместо того чтобы писать свои произведения, я все время занимаюсь чужими. У меня не было, как это сказать, амбиций быть главным редактором. Саша был главным редактором. Это был общий ребенок. Один ребенок говорил: пришла тетя Неля от дяди Саши. Я была как ручка от чайника. Я выполняла многие неприятные трудные обязанности, которые он не хотел выполнять. Но он был ведущий, а когда я должна была стать ведущей, я поняла, что у меня нет на это ни сил, ни амбиций. И никого не нашлось, за эту должность ведь никто не платил.

— Огромная волонтерская работа…

— Моего мужа увлекал сам процесс. И результат. Он держал в руках каждый номер журнала с гордостью. Пришлось журнал закрыть, потому что мы не могли его делать. Есть люди, которые по сей день плачут, что мы его закрыли.

— Я хотела бы спросить, что бы вы рекомендовали сегодняшним журналам.

— Я не знаю.

— Время изменилось?

— Не только. Вы не можете девушке, которая выходит замуж, что-либо посоветовать. Или все сложится удачно, или она убежит со всех ног. Возникает новый журнал, и никто не знает, придут ли авторы, будут ли его читать. У меня был друг, он, живя в Берлине, занимался русскоязычной литературой. И он пытался создать журнал, но никто не читал этот журнал. При этом в Германии очень много русскоязычных. И это не случайно. Многие (точнее, немногие) начинали делать журналы и быстро разочаровывались. Завоевать место в литературе… Чтобы журнал знали и чтобы из списка журналов автоматически выбирали его? У нас получилось это благодаря многим удачам, счастливым совпадениям и правильному поведению.

Когда мы решили сделать журнал, Синявские решили сделать журнал «Синтаксис». И они приехали в Израиль с визитом. Это были времена, когда мы с ними очень дружили. Мы сидели в доме у кого-то за обедом, и у нас возник спор. Мария Синявская (Розанова) была очень недовольна, что мы хотим сделать журнал, поскольку она тоже хотела сделать журнал. И она стала с нами спорить, на что Андрей ей сказал:

— Ну что ты с ними споришь? Они тебе не друзья, а соперники.

Роза тогда спросила:

— Давайте так: скажите, зачем вам нужен журнал?

— А зачем тебе?

— Я хочу издавать журнал, чтобы меня все боялись.

А я сказала:

— Чтобы печатать тех, кого никто печатать не хочет.

И на этом мы разделились.

Мы больше преуспели, чем они. Их журнал, конечно, выходил, у них были на это деньги, но всенародного признания он не получил.

Важно, кто был первый, вот первый был Виктор Перельман. Его журнал был успешен, он по сути собрал все сливки, к нему бросились. Он умелый человек. Но он сделал ряд ошибок. Он получил деньги от Сохнута, и вместо того чтобы делать журнал, он убежал с этим журналом в Америку. И я вам скажу: Б-г его наказал. Он был молодой человек, он получил инсульт, и он умер.

Он был первый, а мы были вторые. И он нас очень не любил. Первые вторых тоже не любят.

— Вы хотите сказать, что много соперничества?

— А где его нет?

— Но люди ведь помогают друг другу?

— Ну не знаю. Если на профессиональном поприще, если есть кто-то рядом, то он уже половину его успеха забирает. Мы очень дружили с Эдуардом Кузнецовым. Они жили в Моце, и мы, когда ехали от родителей, всегда заезжали к ним. Они делали маринованные грибы и дарили нам эти банки. Потом Эдик получил деньги на издание журнала, и этот журнал должен был быть необычайно успешным, потому что он был единственным, который платил авторам. И Эдик решил, что мы ему враждебны. Но мы не были ему враждебны. Мы считали, что наш читатель останется с нами и наш писатель тоже останется с нами. Кто-то дал ему деньги, но журнал не может жить долго, если кто-то дает деньги. Этот кто-то дал немного денег, а потом передумал.

— Так что нужно, чтобы журнал читали?

— Нужно, чтобы его редактором был Александр Воронель. Не все это могут, не все могут отказаться от своего мнения. Мой муж был человек необычайно образованный. Его мама училась истории и готовилась к экзаменам, а он сидел под столом и слушал. Она все забыла, а он все запомнил. У него была поразительная память.

— Не только знания, но и особый склад ума и организаторские способности.

— Ну, насчет организаторских способностей — они были у меня. Нет, конечно, у него были организаторские способности, он был организатором борьбы выезда советских евреев в Израиль.

— Было разделение обязанностей?

— Бухгалтерия была на мне. Он терпеть не мог заниматься деньгами. Я имела дело с аудиторами, с фондами, от которых надо было получить деньги. Еще я была оценщиком художественной ценности. Иногда Саша хотел печатать, а я говорила: нет, давай дочитаем до конца. Поразительно, но начинающие и даже не начинающие писатели не могут закончить произведение. Все разваливается. И это распространенная болезнь. Как же печатать, если все разваливается?

— Расскажите о людях. Кто у вас печатался?

— Анри Волохонский… Он к нам приходил, забавный такой человек. Странный. С Сашей Гольдштейном у нас были дружеские отношения. Я ходила в бассейн на улице Гордон, а Саша жил рядом, мы с ним созванивались и ходили в кафе, я ему читала, что я написала, он — что сам написал. Потом он исчез.

— Грустно.

— Нормально. Люди — как щепки в море. То выбрасывает на берег, то уносит в глубину.

Самые сложные отношения у нас, конечно, были с Мишей Юдсоном. Миша до того вошел в нашу жизнь, что я его считала одним из наших сыновей. Он приходил каждый день. У нас был поток интересов, мы их обсуждали. Миша в жизни не отредактировал ни строчки. Но он и не мог, он же не мог научиться работать на компьютере. Мы дарили ему три раза компьютеры: вот кто-то купит новый — мы дарим ему старый и умоляем его научиться. Он компьютер выбрасывал, не мог, не хотел, я не могу это объяснить. Он даже не писал, как нормальные люди: у него в кармане была пачечка маленьких листочков размеров шесть сантиметров на семь, и он все на них записывал. Номера телефонов, мысли, все свои произведения. Он писал потрясающие рецензии, я не знаю другого человека, который бы так разбирал чужие произведения. Когда их накопилось довольно много, мы с Сашей умоляли его издать книгу, мы говорили: ты только собери — мы заплатим. Он не согласился. Я не могу объяснить. Мы так и не издали. Действительно драгоценные камни его рецензии.

— Я читала его статьи и книги.

— С этим проблема, поскольку я не встречала человека, который бы прочитал «Лестницу на шкаф» от начала до конца.

— Я прочитала.

— Миша Юдсон пользовался русским языком как никто. Он умел вывернуть и сложить, как никто. В этом была его особенность. Но судьба сыграла с нами злую шутку. Он при нас состоял примерно десять лет, и была задумка, что он напишет книгу о Саше. Он собирал материал, но никто не ожидал, что он умрет раньше. Он же умер совсем молодым! Я ему отдавала письма от Корнея Ивановича Чуковского, от Павла Антокольского, от кого только нет, — я все письма отдала, чтобы он написал свою главную книгу, как он говорил. И теперь я не знаю, где эти письма.

Журнал «Евреи в СССР» (1972–1979): непериодический машинописный самиздатский журнал на русском языке. Вышло двадцать номеров, объем журнала колебался от 100 до 250 стр. Основателями и первыми редакторами журнала были активисты еврейского эмиграционного движения Виктор Яхот и Александр Воронель. Журнал был первым изданием еврейского независимого движения, редакторы которого объявили свои имена (до этого периодика еврейского самиздата выпускалась анонимно). Одной из главных целей редакторов журнала являлся скорейший выезд из СССР в Израиль, поэтому состав редколлегии обновлялся по мере эмиграции ее членов. В разное время в нее входили Рафаил Нудельман, Илья Рубин, Михаил Агурский, Эйтан Финкельштейн, Виктор Браиловский и др.

Журнал «Сион» (1972–1979): общественно-политический и литературный журнал. Издавался координационным комитетом активистов Алии (репатриации в Израиль). В 1972-м ответственным редактором журнала был А. Гительсон, а в 1976-м — Давид Маркиш.

Бюро по связям «Натив» (ивр. לִשְׁכַּת הַקֶּשֶׁר — נָתִיב, Лишкат-ха-кешер — нати́в) — израильское государственное учреждение, подчиняющееся Канцелярии главы правительства, созданное для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль.

Елена Промышлянская

Родилась в Ленинграде. Преподаватель литературы в школе, исследователь израильской литературы, доктор наук. В Израиле с 1990 года (Ариэль).