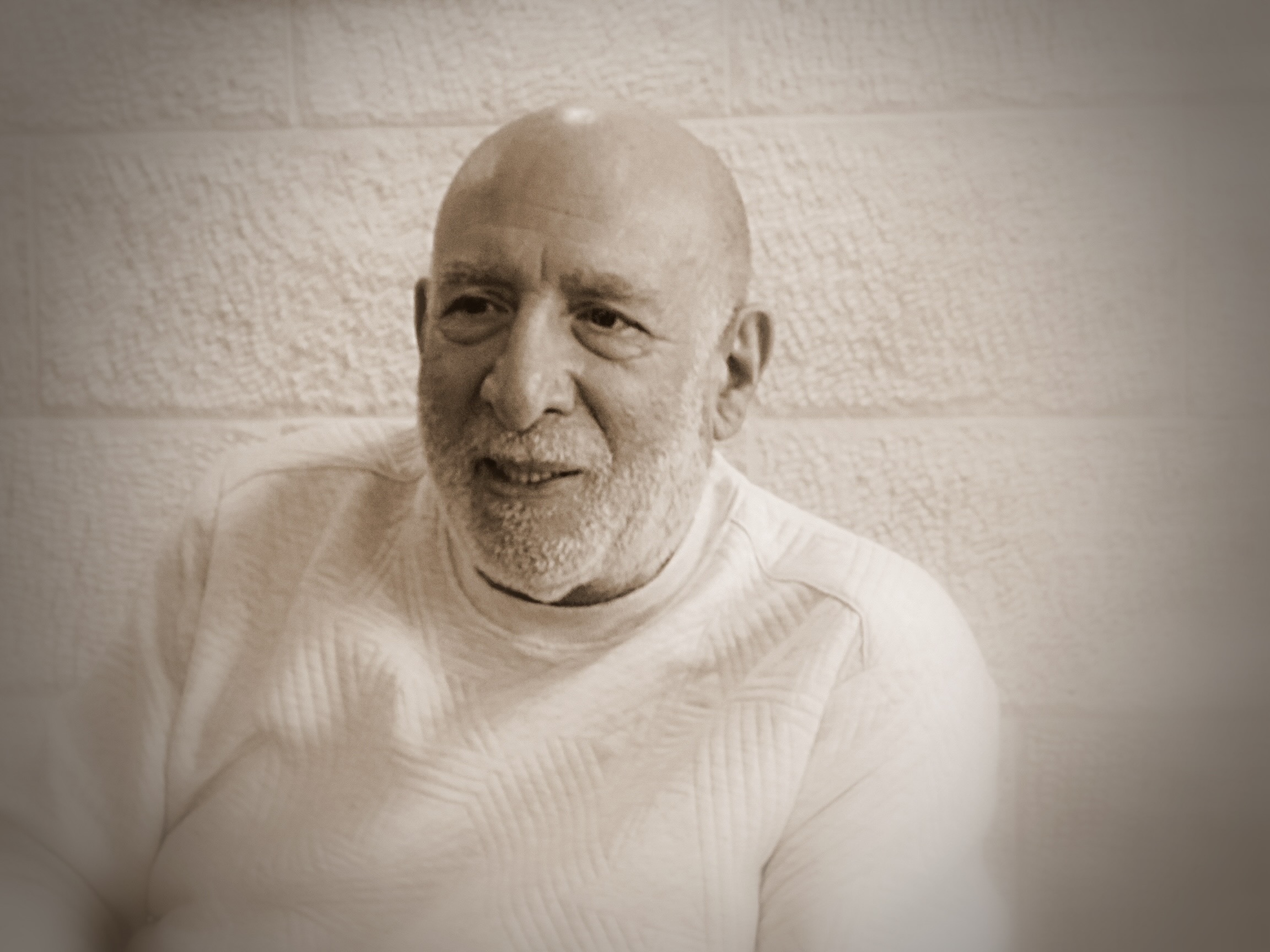

Юлий Борисович Марголин (1900 – 1971). Доктор философии, литератор, общественный деятель. До 1936 года жил в Польше, откуда репатриировался в Палестину. В 1940 году был арестован в Пинске (Польша), куда приехал навестить родителей. Приговорён к пяти годам советских лагерей. Автор автобиографической книги «Путешествие в страну Зека».

Видный борец с тоталитаризмом и коммунистическими режимами, журналист, писатель, политический философ, поэт, общественный деятель Юлий Борисович Марголин (1900−1971) занимает не последнее место в истории русскоязычной израильской литературы. Нет необходимости напоминать, что он является автором знаменитой книги «Путешествие в страну Зека» (1952), повествующей о советских лагерных зверствах, которые ее автор испытал, что называется, на собственной шкуре.

Репатриировавшись в Эрец-Исраэль в 1936 году и оставив здесь жену и сына, Марголин — в силу ряда житейских обстоятельств — был вынужден вернуться обратно в Лодзь, где через три года он оказался запертым в европейской мышеловке: с запада наступали немецкие войска, а с востока двигалась доблестная Красная армия. Оказавшись таким образом между молотом и наковальней двух хотя и разных, но фактически единосущных тоталитарных режимов — фашистского и советского, он было устремился в родной Пинск, но как польский гражданин, не имевший советского паспорта, угодил в цепкие объятия НКВДистов, которые, как известно, добычи своей из лап не выпускали. Больше 5 лет, наравне со многими себе подобными, он провел в сталинских лагерях, и когда в конце 1946 года вернулся в Страну Израиля, мировой протест против антигуманизма и коммунистической деспотии приобрел в его лице еще один несмолкаемый до самой смерти голос. Итогом лагерной одиссеи Марголина стала его незабываемая книга, появившаяся по времени гораздо раньше, чем увидели свет многие другие документально-исторические, мемуарные и художественные свидетельства на ту же тему, опередив рассказы, повести и романы и Александра Солженицына, и Варлама Шаламова, и целого ряда других авторов, ставших жертвами бесчеловечной и обесчеловечивающей репрессивной сталинской машины.

Все это, повторяю, в той или иной степени хорошо известно, хотя и требует, несомненно, постоянного напоминания, а главное — расширения и углубления того, что уже знакомо, и знакомства с тем, что еще неведомо. Именно этой потребностью, говоря несколько школярским языком, не столько в «повторении пройденного», сколько в «новом материале», продиктован

замысел подготовки и издания трёхтомника Марголина, которое ныне осуществляется иерусалимским издательством Studio Click Ltd. Наряду с известными вещами (тем же «Путешествием в страну Зека», например) в него войдут марголинские тексты, которые в свое время были напечатаны в труднодоступных ныне газетах и журналах или же вовсе никогда не

публиковались и в течение долгих десятилетий терпеливо ожидали и ожидают до сих пор своего издательского часа. А такого рода архивных редкостей у этого писателя можно отыскать немало.

Предлагаемые вниманию читателей три главы, не вошедшие в печатную версию марголинской «Книги о жизни», один из таких примеров. Напомню, что, имеющая подзаголовок «Восемь глав о детстве», «Книга» была опубликована в двух номерах, 81-м и 82-м, одного из старейших печатных органов русской эмиграции — нью-йоркском «Новом журнале» за 1965 и 1966 годы соответственно. Его редактором в то время был давний приятель Марголина Роман Гуль, который на полтора без малого десятилетия раньше готов был представить страницы этого журнала для упомянутого «Путешествия в страну Зека» (Р. Гуль в ту пору исполнял обязанности ответственного секретаря журнала, полновластным хозяином — его главным редактором, являлся известный историк Михаил Карпович, с которым, как видно, вопрос был полностью согласован), и если бы не тогдашний его выход в нью-йоркском эмигрантском издательстве им. Чехова, нет никаких сомнений в том, что слово свое он сдержал бы.

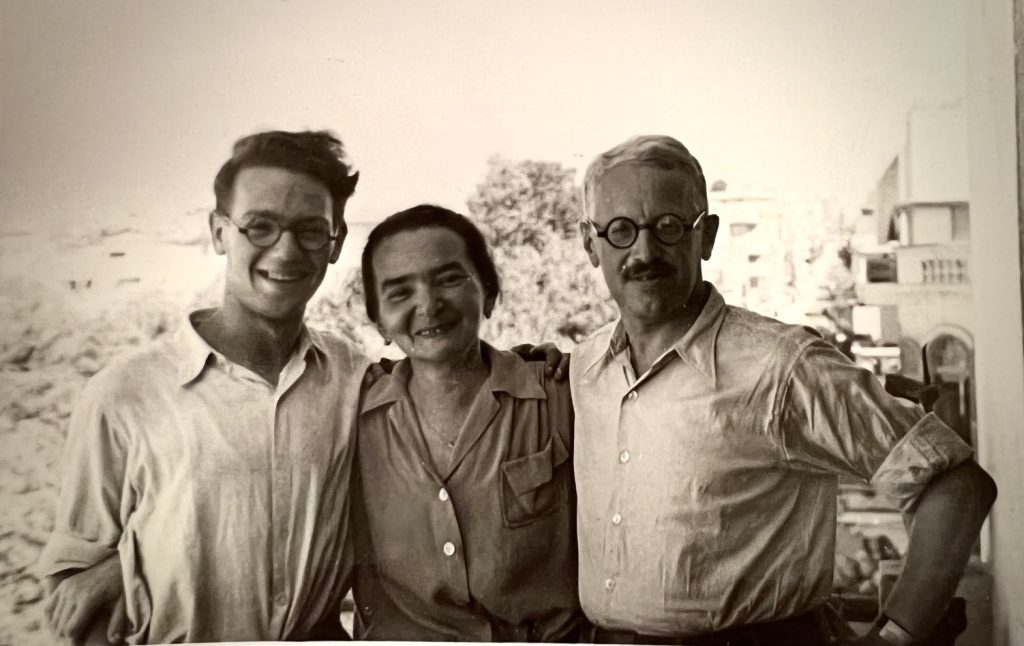

Марголин и Гуль познакомились в незапамятные времена, в начале 20-х годов, в Берлине, куда последнего занесло, как выразился бы И. Бабель, по капризу гражданской распри — в результате бегства от узурпировавших власть в России большевиков, а первый приехал постигать философские премудрости в берлинском университете им. Вильгельма фон Гумбольдта. Об этой поре — касательно биографии обоих — следует сказать несколько слов, потому как там имеются некоторые малоосвещенные страницы, не лишенные, на мой взгляд, известного интереса для истории русской литературы или, по крайней мере, для углубления жизнеописания ряда ее создателей.

Вспоминая через много лет свое берлинское знакомство с Марголиным, Гуль, являвшийся тогда редактором литературного приложения к сменовеховской газете «Накануне» (носившего название «Литературная неделя»), писал, что привлек того к сотрудничеству в ней. То же он утверждал и раньше — в некрологическом очерке, посвященном смерти Марголина: «Мы оба с ним сотрудничали тогда в сменовеховской газете «Накануне», оба впав в заблуждение, что НЭП приведет Сов. Россию к какому-то нормальному строю «трудовой демократии», о которой искренне писали публицисты сменовеховства — Устрялов, Ключников, Лукьянов».

Память мемуариста не подвела, однако под своей фамилией Марголин в «Накануне» не печатался. Возможно, по той простой причине, что его час публициста еще не пробил и не пришло сознание необходимости исполнения миссии русского писателя. В «Накануне» он зарабатывал на жизнь работой анонимного переводчика, о чем сам вспоминал впоследствии: «В студенческие годы в Берлине 20-ых годов я переводил с немецкого на русский для литературного приложения сменовеховской газеты «Накануне» (каюсь) таких писателей, как Генрих Манн, Керстен, Альфред Керр.»

Там, в Берлине, Марголин сблизился с литературной группой, носившей довольно странное для непосвященных название — «4 + 1». Название, впрочем, расшифровывалось просто: группу составляли четыре поэта (Анна Присманова, Вадим Андреев, Семен Либерман и Георгий Венус) и один прозаик, титул и обязанности которого были закреплены за Владимиром Сосинским (его перу принадлежит мемуар об этой группе, написанный много лет спустя). Все они

были тогда молоды, полны бурных творческих планов и кипучей энергии. Духовная жизнь не только не шла вразрез, а напротив поддерживалась, углублялась и обогащалась плотскими, земными чувствами — ухаживаниями, любовными романами, возникновением семейных союзов. Так, Марголин в этой компании молодых и талантливых российских эмигрантов рассмотрел и

полюбил Еву Ефимовну Спектор, свою будущую жену, — Вусю, как называли ее домашние и близкие друзья. Ближайшей Вусиной подругой была ее землячка-харьковчанка Мария (Мирра/Мира) Кагорлицкая, которую в дружеском кругу тоже никто не называл по паспортному имени, а все величали Тасей. Если правда, что у всякой компании должна быть душа, то именно Вуся и Тася были душой сей веселой и суматошной ватаги, в которой уже тогда были заметны восходящие литературные звезды. Тот же Гуль в цитировавшемся выше мемуарном очерке, написанном по трагическому поводу — смерти Марголина, вспоминает о «скромной квартире», где жили «две закадычные подруги Вуся и Тася», у которых была тогда вечно нетолченая труба друзей, очень молодых начинающих литераторов — поэты Георгий Венус, Анна Присманова, Вадим Андреев и мн. др. У них я и встретил впервые этого рыжего экспансивного, порывистого

студента-философа — Юлия Марголина, который тоже тут вечно пил чай, обедал, ужинал и, конечно, утопал в разговорах о литературе, поэзии, политике и о многом другом.

В середине 20-х Георгий Венус, бывший дроздовец, вместе с Тасей, ставшей его женой, и годовалым сыном Борисом вернулся на родину, где ему со временем припомнили его белогвардейское прошлое: в начале 1935 года, сразу после убийства Кирова, он был арестован и отправлен в ссылку в Куйбышев, вторично подвергся аресту 24 января 1938 года и через полтора года, после жесточайших избиений, которым он в качестве «воспитательной меры» систематически подвергался, скончался в сызранском тюремном лазарете.

Связь Таси и Вуси продолжалась несмотря на «железный занавес»: подруги не потеряли друг друга, хотя одна из них жила в Ленинграде, а другая — сначала в польской Лодзи, а затем в Тель-Авиве. После смерти Кагорлицкой в 1964 г. Ева Ефимовна вступила в регулярную переписку с ее и Георгия Венуса сыном Борисом, которого проводила из Берлина в Ленинград полуторогодовалым карапузом, ставшим ныне степенным и остепененным ученым-геологом, отцом семейства и пр. С тех давних берлинских времен осталась привычка называть его ласково, по-домашнему Зая, Заинька. В письме к Р. Гулю от 29 августа 1964 года она писала:

Большое Вам спасибо, дорогой «Ромочка» за письмо-сочувствие в связи со смертью моей самой любимой Тасеньки. В<аше> письмо прибыло «в самый подходящий момент»… — спасибо! Пишу сейчас потому, что хочу Вам сказать:

1) От Заиньки получила письмо (огромное). В нем много сдержанной боли, любви, благодарности. (О том, что Заинька успел еще при жизни Тасеньки защитить — блестяще — свою диссертацию, мне писала Тасенька. И что работу получил он не по его специальности: геолог Дальнего Востока, а по озероведению — область чужая… И что пошлют его на Онежское озеро. Обо всем подробно, с горечью, писала мне Т<асенька>. И о том, что Иру (жену Заи) — в экспедицию в совсем ином конце страны — до октября малыш же на даче с матерью Иры.) Так вот, Зая в глуши: без телефона, телеграфа узнал о (нашем с ним) горе случайно, когда 9-го поехал в ближайший город за бензином и едой (лодкой). Он, отрезанный от света, от всех, позвонил из города на дачу в Зеленогорск узнать о сынишке и пр. и узнал, что мать умерла 26.6. В тот же день (вечер) он вылетел почтовым самолетом… к Рюрику Ивневу… под Москву. Рюрик всегда очень любил Т<асеньку>. Она ездила уже пару лет тому к нему в «Тбилиси» по моему настоянию: 1) 5-ый этаж без лифта летом не для сердечницы, 2) климат Ленинграда, 3) он очень, бесконечно внимателен, заботлив, 4) одинок, к<а>к и она… Звал ее настойчиво. Она была тогда очень рада перемене ужасной домашней напряжен<ной> обстановки + красотам прогулок с Рюриком и его благородством <sic>. Писала мне подробно и много о чудесных впечатлениях и отдыхе. Этим летом Рюрик — верный друг — снял 2 комнаты в Голицыно под Москвой. В цветущем саду у замечат<ельных> хозяев-друзей. Тасенька была счастлива 2 недели. Описывала подробно всякую мелочь. И цветы на вокзале в Москве, где встречал ее Р<юрик> с товарищами (и все с цветами), и поездку в такси на дачу, ужин всех вместе в Доме творчества, где познакомилась с б<ывшей> женой Ходасевича, у котор<ой> есть его стихи: присылал из-за границы… Все было «волшебно»…

Все мои школьные подруги были у Тасеньки: расспросить, повидать… Появляющийся в этом письме русский поэт и прозаик, переводчик и мемуарист Михаил Александрович Ковалев (1891−1981), более известный под псевдонимом Рюрик Ивнев, сумел в разные времена переменить множество одежд и переиграть большое разнообразие ролей: приобрести титул футуриста и имажиниста, стать завсегдатаем знаменитого петербургского кабаре «Бродячая собака» и посетителем салона Ф. Сологуба и Ан. Чеботаревской, побывать близким приятелем С. Есенина, с которым обменялся взаимными стихотворными посвящениями, и М. Кузмина, 8 а в советские времена проявить себя как вполне лояльный и справляющийся с новой ролью «инженера человеческих душ» боевой публицист-газетчик, писавший для «Известий ВЦИК», и исполнявший должность литературного секретаря наркома просвещения А. Луначарского…

Ивнев познакомился с Кагорлицкой и, судя по всему, с Евой Марголиной (тогда еще Спектор) в стародавние времена. Комментируя многие годы спустя свои дневниковые записи, сделанные в июне 1919 года, он писал: «Не помню, еще в Симферополе или в самой Евпатории я познакомился с Марией Кагорлицкой, сыгравшей некоторую роль в моей жизни. Близкие ее называли Миррой. Это была очень миловидная девушка с необыкновенно отзывчивой душой. Она окружила меня такой теплотой и таким вниманием, что я скоро почувствовал, что встретил настоящего друга. Она жила вместе со своими харьковскими друзьями, братьями Спектор и их семьями, на даче в конце Евпатории и предложила мне переехать к ним. Я согласился и переехал из гостиницы к ним на дачу».

В берлинскую компанию Марголина, Гуля и пр. Ивнев вошел через Вусю и Тасю, когда в октябре 1926 года посетил германскую столицу по линии ВОКСа (Всесоюзного общества культурных связей с заграницей). Как свидетельствует его дневник, с Тасей-Миррой он встречался в Ленинграде и после того, как семья Венусов вернулась из эмиграции на родину (см. дневниковую запись Ивнева от 1930 г., в которой она фигурирует под ласковым именем «Куничка», а ее сын Борис, в дополнение к вышеупомянутому «Заинька» — «Бобочка»): «Куничка (Венус) говорила: «Я сплю так крепко, что если будут над моей головой плясать, я не проснусь но стоит Бобочке (сыну Куни 6 лет) вздохнуть или перевернуться на другой бок, как я просыпаюсь». «

Это письмо не опубликовано. Переписка Марголиных с Гулем войдет во 3-й том упомянутого выше марголинского трехтомника, который готовится к печати.

Последний, по мемуарному свидетельству современника, «считает его за самого талантливого из молодых поэтов. <…> в его стихах все неожиданно. Не всегда удачно, но всегда “остро”»; при этом мемуарист особо подчеркивает, что «слово “острый” было в устах Кузмина большой похвалой» (Всеволод Пастухов. Страна воспоминаний, в: Опыты, 1955, № 5, с. 81). Портрет Рюрика Ивнева, нарисованный автором этих воспоминаний, известным пианистом, музыкальным педагогом и музыкальнымкритиком Всеволодом Леонидовичем Пастуховым (1894−1967), который в свои доэмигрантские российские годы был с ним близко знаком, симпатии, по крайней мере, у самого портретируемого, вызвать был не должен (см. об этом далее).

Т.е. братьями жены Марголина, Александром и Яковом.

Несмотря на обилие ласковых имен, никаких романтических отношений с Кагорлицкой у гея Ивнева — ни до ее замужества, ни тем более в годы ее семейной жизни — не было. Тем больший интерес представляет приведенныйвыше фрагмент из письма Евы Марголиной Роману Гулю, из которого с очевидностью явствует, что в последние годы жизни Мирры Борисовны прошли вблизи того, кого она знала со времен своей туманной юности. Для нас же, кому очарование отшумевших эпох интересно не только как абстрактная история, а именно сложнейшим переплетением замысловатых человеческих связей и причудливой игрой не измышленных, а совершенно реальных жизненных сюжетов, это должно служить лишним напоминанием о множестве до сих пор не раскрытых загадок и неразвеянных туманностей в жизни и творчестве Марголина.

Так, из письма Евы Ефимовны Роману Гулю от 7 февраля 1966 года мы узнаем, что она переписывалась с Ивневым и после смерти своей ближайшей подруги. В указанном письме Гулю она сообщала: «С Рюриком переписка моя продолжается. Получила от него книжечку его стихов, изданную теперь. Рюрику 74 года — «больше всего в жизни люблю стихи», а сказать ему что-либо радующее в связи с его творчеством — не могу. Увы! Он узнал, что о нем писал когда-то Пастухов (в № 5 Опытов, которые у нас «зачитали», — мы писали Гринбергу, 12 а он ответил, что Опыты № 5, и у него нет, но «сам Пастухов ему говорил, что Ивневу посылать этой статьи не

следует, ибо там мало лестного о нем сказано»<)>.»

Количество примеров, показывающих, сколько фактов, касающихся биографии Марголина, остается «за кадром» — неотмеченными и неведомыми для самых дотошных читателей, можно множить и множить. Неизвестно, например, почему «собранье пестрых глав», которое впервые публикуется ниже, не вошло в тот печатный корпус «Книги о жизни», который, как было сказано, появился в «Новом журнале». Были ли они отвергнуты редакцией или не вошли в него по воле самого автора? В любом случае, крайне любопытно было бы понять, отчего это случилось: что не устроило в них требовательный вкус той или другой стороны? Мало того, поскольку глава «ПРУ»,

рассказывающая о Пинском реальном училище, в котором учился юный Марголин, носит порядковый номер десять, а глава о Киеве является четырнадцатой, где в таком случае пропущенные главы? Были ли они уничтожены самим автором или вовсе никогда не были написаны (трудно поверить, чтобы номера проставлялись в отсутствие задуманных и хотя бы

вчерне существующих глав)? Наконец, почему, судя по всему, этот довольно важный и ценный для Марголина мемуарно-беллетристический творческий опыт (который к тому же, добавлю, отличает вполне зрелое литературное мастерство) он никогда, сколько известно, не стремился превратить в отдельную книгу, ту самую, которая непосредственно подсказана его заголовком?

В одном из писем Марголина к Гулю (от 9 января 1966) имеется такая тирада:

«Весь № 81 очень интересен, 13 но меня в первую очередь интересует оттиск моих 4 глав. Если бы удалось сделать 24 главы (Детство, Отрочество, Юность), то вышла бы целая книга. И я в свободное время пишу дальше.»

Никакие, однако, другие его замечания о замысле «Книги» как книги пока встречать не приходилось (что, разумеется, не указывает на то, что их вовсе не существует).

Приведенный выше пушкинский эпитет «пестрых» должен в данном случае подчеркнуть содержательное разнообразие марголинского письма. Поскольку все публикуемые ниже главы принадлежат одному тексту, пусть при жизни автора и не напечатанному, все они тем не менее объединены замыслом и «пестрыми» их делает наличие в литературном арсенале Марголина

гаммы ярких красок. Предельная откровенность, с которой он ведет рассказ о своем детстве и

юности, выдает в Марголине тонкого и до сих пор по-настоящему недооцененного исследователя внутренней, душевной человеческой жизни. Не в последнюю очередь эта недооцененность, как думается, проистекает из того, что в массовом читательском сознании Марголин-писатель оказался несколько заслонен Марголиным-общественной фигурой, Марголиным-газетчиком,

мастером злободневного политического фельетона, Марголиным, активным ниспровергателем коммунистической догматики и демагогии. Спору нет, все эти грани в его яркой и многообразной личности, безусловно, присутствовали, однако, как думается, ни у одной из них нет оснований претендовать на доминирующую роль, и тем более однобоко сужать его гетерогенное интеллектуальное и художественное наследие.

Все три главы, не вошедшие в окончательный текст «Книги о жизни», а также поэтическое посвящение «Н. Берковскому» (1921), печатаются впервые.

ГЛАВА 10.

ПРУ

В этой главе, посвященной воспоминанию о школе в начале жизни, описано Пинское реальное училище, которое должно было дать, но не дало ожидаемых от него плодов просвещения, должно было стать первым опытом детской социализации, но если и стало таковым, то в случае с автором воспоминаний с более отрицательным, нежели положительным результатом, чему сам Марголин подвел итог однозначный и неутешительный: «Пинскому реальному училищу я ничем не обязан, и не за что благодарить».

Черная форменная рубашка с латунными пуговицами, черный кушак с металлической блестящей пряжкой — на ней заветные буквы ПРУ, и те же золотые буквы меж двух сплетенных ветвей на гербе фуражки. А с первого мая, но не раньше, полагается фуражка с белым полотняным верхом и белая же нарядная летняя рубашка. Я реалист по всем правилам: это все видят. Я допущен во двор доселе запретного и недоступного здания и вверен попечению педагогов в синих мундирных тужурках и брюках, с эмалевым ромбом в петлице. Все ново. Впервые я оказываюсь в буйной толпе сорванцов, чей оглушительный галдеж во время большой перемены слышен на всю Плевскую улицу, и предоставлен самому себе, но теряться нечего. От моих одноклассников я ровно ничем не отличаюсь — ни видом, ни языком, или так мне только кажется на первых порах. Сторож Авксентий с отеческой миной на перемене продает в буфете удивительно вкусные пирожки с яблочной начинкой и бутерброды с колбасой по три копейки штука. Грузный помощник классного наставника, рыжий и хромой с палкой, по прозвищу Гришка, загоняет нас в класс и следит за порядком. Очень весело и ничуть не страшно. Мы — приготовишки. Учат нас русскому языку, чистописанию, рисованию и арифметике. Помещается наш класс в нижнем этаже, и вход не прямо из коридора, а через проходную, где находится вешалка для приготовишек и под окном стол со скамьей. Это не «комната» — комнаты бывают в частных квартирах, а в училищах «помещения» и классы, и таинственная «учительская», куда вход без спросу запрещен. Кроме того, находится во дворе особое деревянное строение: гимнастический зал с турниками, трапециями, штангами и эстрадой. В торжественные дни это помещение превращается в актовый зал. В этом-то помещении, украшенном гирляндами зелени и славно пахнущем свежеструганными сосновыми досками, отпраздновали мы «трехсотлетие дома

Романовых». Гремела увертюра «1812 год», исполняемая школьным оркестром под управлением приземистого и кривоного еврея Гарбуза, произносились речи, и сидели на скамьях триста учеников с почетными гостями. И в том же помещении зимой или в дурную погоду обучал нас пехотный капитан Мельцер, человек мягкий, вежливый, известный в Пинске своей замечательной

коллекцией почтовых марок, военному строю: «Рассчитайся! Ряды сдвой! Налево кругом! Шагом марш!» И мы маршировали под звуки хоровой песни «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает».

На урок Закона Божия шествует в класс батюшка, и тут, к большому нашему удовольствию, Мишки Рабиновича, «цыгана» Пинскера и моему, выясняется, что мы от этого урока свободны. Втроем мы садимся на скамью в проходной, и входит к нам в черном сюртуке наш собственный учитель Закона Божия, Яков Наумович Берковский, с брюшком, достойного вида и великого добродушия, явно не берущий всерьез своего преподавания. Мы все получаем у него пятерки, и дело сводится к тому, что читаем из желтенькой тоненькой брошюрки какого-то Шахрая (ну и фамилия!) сообщения из Библии — по-русски, разумеется.

Яков Наумович Берковский, обремененный многочисленной семьей, живет в ближайшем переулке, спускающемся к Пине, в домике с крылечком, в трех бедных комнатах, и ничего в себе ни раввинского, ни специфически еврейского не имеет. Трудная это жизнь — человека, который «бьется, как рыба об лед».

Дети его — Умка, Володя, Коля, Ося и еще и еще — растут на проходном дворе, как бог даст, и судьба приведет. Отец имеет дивный дар: он каллиграф изумительный, возможно потомок тех писцов, которые в прошлом посвящали жизнь писанию свитков Торы; раз в году приглашают его изготовить текст «похвальных листов», которые выдаются в награду за отличное поведение и успехи при переходе из класса в класс в реальном нашем училище. Эти похвальные листы из года в год в рамочках под стеклом украшали стены моей комнаты, когда я уже перерос мое детство.

Из пинской глуши вышло немало даровитых юношей. Умка, двумя классами старше меня, пухлый, большеголовый, неповоротливый, — это Наум Яковлевич Берковский, ныне благополучно здравствующий почтенный ленинградский профессор-академик, филолог классический и романский, автор книг по «текущей литературе». (Но Пинское реальное училище здесь не при чем, как не при чем оно и в моей дальнейшей дороге жизни.

В приготовительный класс я попал, когда полагалось мне по знаниям и возрасту быть во втором. Это имело свои последствия. Не будучи ни гением, ни даже просто усердствующим и ревностным учеником, я сразу оказался по умственному развитию на голову выше своих товарищей по классу. У меня образовалось пагубное чувство своего превосходства и привычка быть впереди. Пятерки мне полагались как нечто само собой разумеющееся, четверка была

поражением, а тройка — невозможностью. Обнаружилось также, что я пишу без ошибок. Классный наставник наш и учитель Долгополов, «Долгопол», как называли его ученики, открыв это мое свойство, стал поручать мне проверять классные тетради с диктовкой. Это выглядело так, что он приносил в класс стопку тетрадей в лимонно-желтых глянцевитых обложках и, усевшись за столом, вызывал меня на первую скамейку. Половину тетрадей оставлял себе, а половину передавал мне для просмотра, и я таким образом проверял диктовки своих одноклассников. Честь была немалая, и я как хороший товарищ часть ошибок отмечал, а часть незаметно поправлял. Так выработался во мне комплекс «первого ученика» и снисходительно-покровительственное отношение к большинству моих соклассников. Кончилось это неожиданным

образом и плачевно, когда я однажды сам сделал ошибку в диктовке, споткнувшись на каверзном различии между «сорить» и «ссорить». Долгопол побледнел, найдя роковую ошибку в моей собственной диктовке, немедленно отобрал у меня доверенные моему попечению тетради и больше не поручал мне помогать ему.

Я не боялся вызова к доске, не угрожал мне ни «кондуит», куда записывали за дурное поведение (с последующим вызовом родителей), ни оставление одного после уроков, — совсем другое мне мешало стать бесконкурентным чемпионом в приготовительном и следующих классах реального училища: я не имел таланта к рисованию, т.е. не умел аккуратно срисовывать предметы,

которые приносил на урок учитель рисования Якобсон, человек с пронзительным, орлиным взором и в трепет приводящим голосом. Он входил в класс, как дрессировщик в клетку с дикими зверями. Кофейники, геометрические тела, всякие горшочки — как я ни старался, получалось

неважно. Мои упражнения цветными карандашами и тюбиками в коробочке из черной, внутри эмалированной жести были лишены вдохновения, едва годились на тройку. Я любил краску и цвет, но линии не слушались меня… Фотографическая точность не получалась, и я всегда сам удивлялся тому, что в конце концов получалось на листе бумаги. Далеко мне было до истинных

талантов, пейзажистов, акварелистов в нашем классе. Что тут делать? Выход был найден моими родителями, когда отправили меня к Якобсону на дом — брать частные уроки. Уроки были такой же фикцией, как преподавание Закона Божия в проходной комнате, но этим путем была мне обеспечена четверка, не столько за умение, как за старание — мое и моих родителей. Пятерки я так и не добился, и потому часто в конце четверти спадал на «второе место» в классе (нам в целях соревнования выставляли в последней графе ведомости «место» — первый ученик, второй, третий… седьмой… четырнадцатый… вплоть до «последнего», которым всегда оказывался длинноносый и безнадежный Рогальский!) Первым чаще всего бывал кругленький и благовоспитанный, мягонький, как котик, Шафров, всегда имевший предо мной преимущество

пятерки по рисованию. Третьим же был по счету отметок нежный ребенок Марушко. В течение лет мы были «примерной тройкой» в классе, но дружбы не получилось у меня ни с ними, ни с кем другим в классе. Мои интересы, фантазии, симпатии — все было иное; в классе мы только встречались, а уходя, забывали друг о друге.

Как и все приготовишки, я робел перед грозным Якобсоном и еще больше пред директором реального училища действительным статским советником Николаем Николаевичем Органовым. Органов, действительно, наводил ужас своим бульдожьим лицом, генеральской осанкой, презрительно выпяченной губой, тягучим голосом и взглядом, от которого душа уходила в пятки. Начиная с первого класса, директор Органов преподавал арифметику. Однажды случилось мне получить пятерку, когда единственный в классе я дал верный ответ на директорский вопрос, а через несколько дней у доски я позорно провалился — от страха от нависшей надо мной горы в форменном сюртуке, от выпяченной губы и неподвижных уставленных на меня глаз спрута я пришел в такое замешательство, что буквально не мог выдавить из себя слова.

Но не всегда я так пугался. Строимся мы в ряды на училищном дворе, чтобы выйти, класс за классом, маршем на улицу (это происходило во дни праздников, когда с оркестром выходило все ПРУ на парад на Базарную площадь). Директор, обходя ряды, указывает мне стать справа или слева, и я отвечаю ему «хорошо». Этот ответ приводит его в ярость. «Хорошо? — он останавливается, выпячивает губу, испепеляет меня взором, — эт-та что за хорошо? Кто спрашивает твоего согласия?» И другой раз, сидя за уроком рисования в кабинете Николая Александровича Якобсона и заглядываясь на его рыжую хорошенькую дочку-гимназистку (которая, я надеюсь, и теперь еще существует и многих имеет внуков), я ляпнул в ответ на его вопрос, касавшийся отца и наших семейных обстоятельств:

— Да, но это к делу не относится!

Николай Александрович посмотрел на меня с интересом. Молчание наступило в кабинетике, и больше никаких вопросов, не относящихся к делу, он мне не задавал. <…>

Много лет спустя, уже студентом, уже на отлете в неведомую повоенную Европу, в Пинске, пережившем войну и немецкую оккупацию, ужасы Гражданской войны, Булак-Балаховича и белополяков, в обнищалом, погоревшем и обугленном Пинске 1922 года, отошедшем по Рижскому договору к Польше, я искал следов прошлого. <…> Пинское реальное училище было

ликвидировано польской властью после того, как — недопустимое явление! — оно стало оплотом русификации на польских «кресах» еврейского населения. Евреи стали туда поступать без процентной нормы, массово, но это продолжалось недолго, и в белом здании на бывшей Плевской улице водворилась польская гимназия. Рассеялись бывшие учителя, и умер в нищете,

спившись, действительный статский советник Н.Н. Органов, не понимая, что сталось, меж двух чудовищных химер — большевистской Россией, с одной стороны, и невесть откуда, как ночной кошмар, взявшейся Речи Посполитой.

Ничего и никого — точно и не бывало, четыре школьных года мне приснились… Но они врезались в мою жизнь, и не столько наукой, не столько знаниями и импульсом дальнейшего развития, как одним брутальным и прискорбным образом.

Дело касается темы, которая не входит в план моего повествования, но и не может быть обойдена — поры полового пробуждения и созревания, когда детство сменяется отрочеством, отрочество сопровождается жуткими снами, непонятного томления, за которым следует «открытие», ничего не открывающее и смущающее душу и тело.

Но прежде маленькое отступление… Воздадим долг благодарности. Пинскому реальному училищу я ничем не обязан, и не за что благодарить. Но два исключения все же остались в памяти.

Вероятно, что мне особенно не повезло и что я принес в школу уже обостренную семейными обстоятельствами чувствительность. Но фактом остается, что я вскоре люто возненавидел школу, ту саму школу, где был отличным учеником. Ежедневное хождение в класс стало для меня

мучительной и ненавистной обязанностью. Входя в класс и садясь за парту, я готовился к бою; кругом был ад, свалка и дикость. Надо было защищаться. Грязная ругань в устах ребят меня не пугала, они ругались как взрослые, я был к этому до известной степени подготовлен. Но когда, опрокинув беззащитного маменькиного сынка Мечислава (он был рыженький, золотушный и явно

недоразвит), здоровые балбесы в нашем классе с гоготом садились ему на голову, я вмешивался в свалку и спасал его. Меня не так легко могли подмять. Не было во мне и ничего специфически еврейского по внешности. Но и со мной случались «инциденты». Один из них, самый памятный и болезненно пережитый, я расскажу.

В классе — шел <19>14 год, канун войны — появился некий Левковский, парень с разбойничьей рожей, всегда возбужденный и опасный. Это был один из «силачей» в классе тоскливых задир, всегда ищущих кого бы пнуть и придавить. Внешность его возбуждала отвращение — он был прыщавый, слюнявый, гнусавый. И вышло так, что, гуляя в воскресный день по Плевской улице с товарищем, оживленно с ним беседуя и в настроении самом «заоблачном», я вдруг узрел Левковского. Он шел мне навстречу с противно осклабленной рожей, и мне ничего не оставалось, как приветственно помахать ему рукой. Гориллоподобный Левковский был на голову выше меня.

Поравнявшись со мной, он заглянул мне в глаза, взял меня за плечо и, не говоря ни слова, залепил мне звонкую пощечину. Постоял, ухмыляясь секунду, и прошествовал дальше. Я онемел. Это было до того неожиданно, без малейшего повода и невероятно, как во сне, что я потерялся. Мы не были в классе — меня оскорбили в белый день, на улице, в присутствии моего сердечного друга и товарища, который, кстати, был на класс старше меня. Он был свидетелем моего

унижения. Молча мы пошли дальше, и не о чем нам было больше говорить. Мы не смотрели друг на друга.

Мой первый ад на земле начался в Пинском реальном училище. Я чувствовал себя обесчещенным, этого нельзя было так оставить. На следующее утро, едва войдя в класс, я бросился на Левковского с кулаками в бешеном исступлении. Без слов и слез, со всей немой ненавистью, удесятерившей мои силы. Это не была обычная школьная потасовка. Я не обращал внимания на удары, которые получал, вцепился в своего противника, бил и душил — и в этом

было спасение, я освобождался от невыносимого бремени, которое свалилось на меня. Шум поднялся в классе, влетел рыжий надзиратель Гришка, волоча ногу и размахивая клюкой, крича: «Звери! Животные!» Он долго качал головой, глядя на меня: «Не ожидал от вас! Вы же воспитанный мальчик!»

Воспитанный же мальчик находился в смятении, ибо здесь, в стенах школьного здания, получал в самой безобразной и «непосредственной» форме конфронтацию с «таинствами секса». Тут обозначилась роковая линия раздела между «посвященными» и «непосвященными». Я ничего не понимал и только догадывался, тогда как все эти пареньки с заломленными лихо, со всем шиком

фуражками, кавалеры-третьеклассники, знали. Что именно они знали, было неясно, и я стыдился кому бы то ни было признаться в размерах моего незнания, но переход из детской в среду школьников из семей пинских предместий был так резок, точно окатили меня неожиданно ушатом горячей воды.

Трудно входить в подробности. Это был шок. Кстати, несколько похожий на тот, который я испытал, когда еще до поступления в реальное училище, в одно прелестное летнее утро, стоял у киоска с зельтерской водой на Большой Киевской. Какой-то реалист, детина с вихром и фуражкой на затылке, пил зельтерскую воду, не допил, оглянулся, куда бы выплеснуть остаток, осторожно

отогнул мой воротник и вылил мне воду за шиворот мгновенно и так ловко, что ни капли не разбрызгал.

Во время урока математики, на задней скамейке, добродушный верзила по фамилии Барцевич производил следующее: изображал на большом листе бумаги карандашом женский половой орган, демонстрировал соседям справа и слева, торжественно протыкал его карандашом, клал на скамью, ложился на бумагу и долго дрыгал ягодицами к увеселению окружающих.

За копейку другой парнишка запускал руку в карман и демонстрировал желающим свою мужскую доблесть. Я не был к этому подготовлен, был озадачен до крайности. Отвращение смешивалось с любопытством. Впервые я услышал о публичных домах, проститутках, «девочках», каких-то неведомых оргиях и тайнах половой жизни, прежде чем проснулась кровь и дрогнуло тело. Здесь действительно был величайший недосмотр со стороны старших, которые

не умели или не решались объяснить мне тайну отношения полов — в физиологии, в быту и нравах. Другие объяснили мне их так цинически грубо, что я был больше ошеломлен, чем «просвещен», и более сбит с толку, чем подготовлен к тому, что стало совершаться с моим собственным телом. Это была пора недоумений и соблазнов.

Прервем на минуту. Вот урок немецкого языка. Учитель Зуземиль, худой, высокий, с рыбьими глазами, острым носом и красными щечками, стремительной походкой входит в класс. Он — посмешище и мученик всей школы. Его встречают пением «немец-перец-колбаса, сел на лошадь без хвоста». Метко брошенный кусок мела попадает ему прямо в длинный нос. «Это что такое!» — кричит Зуземиль, но дальнейших последствий этот инцидент не имеет. Среди невообразимого шума подымается с задней скамейки высоченный парень Ляшко, подняв два пальца, и когда Зуземиль обращается к нему, отчетливо и во всеуслышание гвоздит его по матери. «Садитесь!»

истерически звенящим голосом кричит Зуземиль, и начинается урок. Совершенно непонятно, как может он выдержать всю вакханалию визга, воя, кривляний вокруг него. Лицо у него злое, напряженное, измученное. Есть верное средство получить у него пятерку: для этого надо сверх положенного сказать ему наизусть какое-нибудь немецкое стихотворение. Все заинтересованные в пятерке из года в год после вызова к доске повторяют ему одни и те же выученные стихотворения. — «Садитесь, Марголин». — «Эдмунд Генрихович, я знаю стихотворение». — «Ну, скажите». И я начинаю.

Их вайс нихт вас золль эс бедойтен

Дасс их зо трауриг бин,

Айн мерхен аус альтон цайтен

Эс коммт мир нихт аус дем зин…

(стихотворение Г. Гейне, обычно переводимое на русский язык как «Лорелея»: «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, / Daß ich so traurig bin; / Ein Mährchen aus alten Zeiten, / Das kommt mir nicht aus dem Sinn» (в переводе А. Блока: «Не знаю, что значит такое, / Что скорбью я смущен; / Давно не дает покоя / Мне сказка старых времен»).

Он закрывает глаза и слушает торжественно. Но мой репертуар не закончен, и он это знает.

— Эдмунд Генрихович, я знаю еще стихотворение.

— Ну, скажите.

И уже при первых словах —

«За айн кнаб’ айн реслайн ште’н

Ресляйн ауф дер хайде » —

выражение неземного блаженства разливается на лице Зуземиля. Он слушает набожно и серьезно.

— Это стихотворение, Марголин, — говорит он мне доверительно, — в немецких школах поют дети.

Он счастлив. Но я не унимаюсь. Я отыскал на этажерке в приемной отца томик «Книги песен» Гейне. Немецкий текст мне труден и загадочен, но уже овладело мной спортивное увлечение. Какое-то восьмистишие, которого и сам Зуземиль не помнит, я отыскал, разобрал и заучил.

— Эдмунд Генрихович, я знаю еще одно стихотворение!

Мне нравится чаровать Зуземиля. Это много легче, чем импонировать Платону Филипповичу, преподававшему в третьем классе ботанику.

— Марголин, когда капуста созревает?

Увы, Марголин не знает и попадает впросак. Весной или осенью поспевают кочаны капусты, откуда мне это знать? Зуземиля очаровать нетрудно, тем более что я сам совершенно равнодушен к этим заученным без труда стихам. Они ничего не говорят мне — ни Лорелея, что чешет золотые волосы золотым гребнем и почему-то увлекает в пучину рыбаков, — со мной бы этого не случилось, — ни та луговая розочка, которой не помогло колоться и защищаться, когда сорвал ее дер вильде кнабе под хоровой торжествующий припев школьных детей:

«Ресляйн, ресляйн, ресляйн рот,

Ресляйн ауф дер хайде!»

Поперек этих стихов ложится веселая похабщина песенок с задорным ритмом, впервые услышанных от соклассников: «Ррраспечаталась газета, вышла дама без корсета…» и прочее неудобосказуемое. Выходим, маршируя, на улицу, плечо к плечу, а предо мной, печатая шаг, вполголоса отбивает ритм краснощекий Качановский:

Кре — коть!

Ко — коть!

… — по

Локоть!

Сто лет проживешь и не отделаешься от настойчивого ритма и цоканья этих строк! И вот вдруг, сразу — открывается мне, что мир полон голых мужчин и женщин, которые скрывают свои тела, но они голы под своими одеждами, как я под своей, и эту правду тела, которая есть сама жизнь, надо скрывать. Это стыдно! Но стыд неотделим от познания жизни, в нем ее интимное и

жарчайшее трепетание. И я узнал тогда же, что явная нагота обедняет, как полная прикрытость заставляет забыть о том, что она прикрывает, и потому самое резкое и стыдное ощущение жизни находится посредине — в полураздетости, в подсматривании, в подглядывании, которое застигает жизнь, как она есть, не давая ей оборониться и заслониться. И я, озадаченный, пугливо-отважный и отважно-пугливый пред тайной жизни, непонятно отступающей пред каждым моим взглядом и прикосновением, открыл в непристойности самое острое выражение стыда пред тем, что сильнее тебя и манит неудержимо…

На каждом шагу была непристойность, гримаса и кривлянье. Мальчишки-реалистики, оглядываясь во все стороны, быстро писали на заборах запретные слова и улепетывали. Дети из безопасной комнаты стучали в окно незнакомым прохожим, показывали им фиги или высовывали языки. Но это была только оборона, так они реагировали на вызов вещей, на их высунутый нам язык, на стыд, которым нас искушало и преследовало все окружающее.

Пинское реальное училище — без участия и ведома педагогов — научило меня многим непристойностям. Это был этап взросления, неизбежный вообще, но связанный с временем — канун Первой мировой войны, и местом — глухая провинция Западного края.

В тринадцать лет я по-прежнему ничего не понимал, хотя все «полузнал». Наш преподаватель математики Юргенсон, преподававший и в женской гимназии Валлер, женился на своей ученице, гимназистке старшего класса. Как это случилось и что это значило? Я прочел в желтой книжечке «Универсальной Библиотеки», по 10 копеек выпуск, роман Мопассана «Жизнь, как она есть». Переводчик добавил «как она есть» от себя. Как встревожил меня этот роман, как замутил воображение! На десятки лет я запомнил из всей этой книги страницы, посвященные описанию

брачной ночи Жанны, со всеми драстическими подробностями… Не надо было оставлять меня одного наедине с моим смятением, но некому было объяснить мне меня самого. В одно утро мать обнаружила пятна на моей постели, но все, что она могла сказать, было: «Как ты рано стал петушком…», а отец не сказал ни слова.

Ранний взрыв эротизма только усилил мою замкнутость и несмелость. Никаким петушком я не стал, но в виде компенсации действительных или воображаемых эротических подвигов, совершающихся моими старшими товарищами по школе, я стал писать сатирические стихи. Они ухаживали за девочками, а я воспел их подвиги в сатирической поэме «Корнелиус Бурда». Поэма не сохранилась. Помню отрывки. Начиналась она так:

Я ученик примерный

Корнеулис Бурда.

Вы все со мной, наверно,

Знакомы, господа.

Дальше рассказывалось, как без разрешения школьного начальства я пошел в кино и там наткнулся на учителя-француза:

Я очень, други, храбр,

Однако же, когда

Увидел я, что Фабр

Идет и с ним жена —

«я задрожал и поступил прегадко, а именно бежал». Забежав на берег Пины, я спрятался в пустую бочку и, сидя в бочке, стал невольным свидетелем многих амурных сцен:

Покой мне очень дорог.

Я собрался уж спать,

Как вдруг какой-то шорох

Меня заставил встать.

Я выгдянул тихонько —

И что предстало мне?

Предстал мне Гринберг Монька

И с ним… но атандэ!

Я человек примерный,

Я вежливости раб.

По мне уж очень скверно

Конфузить этих баб!

Я человек примерный,

Хотя и не дурак.

Притом ее, наверно,

Вы знаете и так.

Оболтус! Типичный псевдоразвязный оболтус переходного возраста. Слава Богу, я забыл продолжение. Но что обращает на себя внимание в этих бойких стихах 13-летнего мальчугана, который не хотел «конфузить этих баб», а сам конфузился и покрывался позорным румянцем при каждой встрече с гимназисткой чуть постарше себя, — это словечко «атандэ»! Откуда он его взял? Это было слово из другого мира. Чтобы объяснить его, надо оставить Пинское реальное училище и перейти к следующей главе моего отрочества.

ГЛАВА НЕ ИМЕЮЩАЯ НИ НОМЕРА, НИ НАЗВАНИЯ

Эта глава, не имеющая порядкового номера и названия, по всей видимости, должна была следовать за рассказом о Пинском реальном училище, поскольку именно на нее нацелена последняя фраза из него — о «следующей главе моего отрочества».

Описание фантастической игры, которая поглотила двух друзей — рассказчика и его приятеля Александра Геронимуса, превращается в увлекательную новеллу о мире, созданном детским воображением, существующем параллельно реальному, зачастую вытесняя и замещая последний: эта, по слову автора, «сверхдействительность заслонила и оттеснила серую обыденность и рутину нашего реального существования».

Странно, что нарисованный Марголиным «антимир», притом нарисованный в литературном отношении довольно мастерски, не сумел, судя по всему, заинтересовать Р. Гуля-редактора, если, конечно, верно предположение о том, что именно он поставил перед автором ограничительные рамки, связанные с текстовым журнальным объемом. Если же оно неверно, стало быть, сам Марголин на неведомом основании забраковал данную часть, и сделал это, как кажется, совершенно напрасно.

К сказанному следует добавить еще вот какой небезынтересный момент. В ненадуманном образе марголинского сверстника по детским полетам воображения «во сне и наяву» изображен Александр Абрамович Геронимус (1901−1938), который, повзрослев, присягнет на верность коммунистической утопии, станет «несгибаемым ленинцем», политруком-ортодоксом (в 1935−1937 гг. — военный комиссар и начальник политотдела 52-й стрелковой дивизии) и в конце концов расплатится за свою, уже недетскую веру в политические фетиши собственной жизнью: 26 августа 1938 г. он будет арестован и расстрелян. При этом Марголин, не без некоторого налета насмешливости, конечно, но в целом в довольно серьезном тоне утверждает каузальный порядок вещей в мире, в особенности в мире душевном, психологическом. Именно тогда, внутри той самой игры, которую придумали приятели, не без известной основательности пишет он, «родился в Александре Геронимусе будущий утопист и революционер, а в авторе, к позднему моему прискорбию, сочинитель и философский мечтатель».

Мы презирали с Геронимусом карты. Не резались в азарте в «двадцать одно», как наши сверстники. Не унизились до «тысячи», «шестьдесят шесть» было ниже нашего достоинства. Домино скоро нам наскучило. Несчастье с кубиками началось как-то незаметно, само собой, из скромных зачатков, теперь, в далекой перспективе, они представляются мне несчастьем, когда

вспоминаю это фатальное наваждение в течение двух с половиной лет владевшее умом, воображением и чувствами двух приятелей. Пропасть разверзлась между нами и нашими ровесниками, мы ушли в свой мир, где были равны богам, пребывая в зачарованном кругу, куда никто не мог за нами последовать.

Кубики — наш патент и главное событие пинского отрочества. Кубики — волна, накрывшая с головой, маниакальное увлечение и отвлечение от нормального хода развития. Сперва мы играли в кубики, но скоро кубики овладели нами, превратили в своих пленников, втянули и затянули нас, как затягивает сильное течение реки слабых пловцов.

Кубики были продолжением «Страны Никелонии». Геометрически это вовсе не были кубики — а круглые деревяшки лото, которые мы называли «кубиками» за неимением лучшего слова. В той роковой первой коробке лото было девяносто деревяшек-кругляшек, совсем дешевых, плоских, с желтым ободком и отчетливой черной цифрой на каждой.

Игра началась невинно. Мы как-то воздвигли римский Капитолий из черных томов «Вестника иностранной литературы». Известно: был Тарквиний, был Нума Помпилий, было интересное похищение сабинянок, потом Бренн и осада Рима. Кубики изображали римлян и галлов. Но много ли проку от прошлого? Оно ограничено тем, что стоит в древней истории Иванова. Не лучше ли играть в будущее?

Мы начали с 1950 года.

Геронимус купил себе другую коробку лото, и каждый разделил свои 90 кубиков на четыре части: Россия, Германия, Англия, Франция. Четыре великие державы. Игра требовала упрощения. В Россию мы включили все славянские страны, соединили Австро-Венгрию с Германией, Франция объединила все латинские страны. Остальной мир мы подарили Англии.

В России в 1950 году царствовал Александр Четвертый.

День считался за год. И сразу заварилась каша. Разразилась страшная англо-русская война. События следовали одно за другим так бурно, что дня не хватало. Скоро пришлось разыгрывать год за неделю, а потом и за месяц, когда жизнь в нашей модели мира так развилась, усложнилась и разнообразилась, что в неделю уже нельзя было уложить событий одного кубического года. Модель мира была двупланетной. У меня была Земля, у Геронимуса Море или наоборот — это не имело значения.

Последним годом Истории Кубов был 2023! Она прервалась в реальном августе 1915 года, когда всамделишная война надвинулась на Пинск, подошли настоящие германцы, и пришлось эвакуироваться.

К тому времени мы докупили еще лото, и каждый из нас в кубическом царстве заведовал более чем двумястами личностей, но если принять во внимание, что за 70 лет истории Кубов сменились поколения и люди поумирали, уступая свою круглую нумерованную оболочку другому лицу, — то

выйдет, что каждый из нас хранил в своем творческом воображении не 200, а двойное количество актеров мировой драмы, разыгравшейся в двух комнатах на Соборной и Ровецкой улицах. И так как мы оба были в курсе планетных дел друг друга и даже обменивались посольствами с Земли на Марс и с Марса на Землю, то число актеров, объем игры и драматическое напряжение ее еще возросло до степени, когда эта сверхдействительность заслонила и оттеснила серую обыденность и рутину нашего реального существования. И вот когда родился в Александре Геронимусе будущий утопист и революционер, а в авторе, к позднему моему прискорбию, сочинитель и философский мечтатель.

Игра очень скоро навязала нам свою логику. Она росла со дня на день как снежный ком. Контуры будущей Европы начали выясняться. Воображение наше было ограничено одной Европой. Из хаоса войн, как Афродита из пены морской, она вырастала мирной, объединенной, добрососедской и успокоенной, хотя и далекой от совершенства. У нас не требовалось виз для переезда из одной страны в другую, и все они согласно помещались на одном столе. Но не сразу наступила эта идиллия. Предшествовала ей пятилетняя эпопея царствования Августа Великого. В течение пяти бурных лет военных гений и выскочка с вульгарнейшим именем Август Шпехт — или было это пророческое предчувствие Адольфа Гитлера? — завоевал власть в Германии и потом во всей Европе. Я был поражен и подавлен этой военной грозой, которая словно исчерпала во мне все наполеоновские и тамерлановские комплексы и раз навсегда покончила с отроческой воинственностью. Я чувствовал, что дело неладно, и положил конец жизни героя. Август Великий Шпехт умер в венце славы после пятилетнего царствования, империя его распалась на составные

части. Пора войн кончилась для меня в плане душевном как раз в то время, когда она только начиналась в действительности. Шел год 1975-ый. Можно было играть более или менее упорядоченно.

Тут выяснилась попутно и разница в характере двух друзей. Все перевороты у Геронимуса на Марсе кончались победой заговорщиков. Все революции у меня кончались крушением гордых надежд и реставрацией. С замедлением темпа игры (кубический год в течение месяца) и восстановлением порядка пришел конец не только войне, но и политике. Мы погрузились в ежедневный быт.

Никто со стороны не мог разобраться в том, что происходило. В моей комнате выросла на столике у стены сложная конструкция из ящичков, поставленных на край, из перегородок, выпиленных лобзиком. Это был Город Кубов. Он был поделен на кварталы, кишел только нам внятной жизнью. Там были учреждения, клубы, дворцы и трущобы, весь мир социальных и культурных отношений. Мы играли в кубо-мир, как младшая моя сестренка Адя играла с подругами в куклы.

Кстати, очень бойкая была девочка Адя, с кудрявенькой головкой. Когда в приготовительном классе ее женской гимназии важный гость-ревизор задал классу вопрос: «какой месяц апрель?», она первая вырвалась с возгласом: «Апрель — зимний месяц!» Так ее и прозвали в женской гимназии г<оспо>жи Валлер, наискосок против реального училища… Мир, созданный нами, тоже

был своего рода «апрель — зимний месяц». Но за два с половиной года этой игры мы шагнули вперед, расставили по местам месяцы, научились понимать сложность человеческих отношений — и творение наших рук вдруг ожило, задвигалось само собой и зажило собственной жизнью. В этом заключалось главное очарование. Нам оставалось только быть свидетелями и наблюдателями. Важно было удвоение миров, их постоянный контакт и общение. Прибегая на Соборную, Геронимус узнавал последние новости моего мира; я принимал участие в его «марсианской» хронике; через показ другому наша кубология «объективировалась», приобретала рельеф и румянец жизни.

Один из кварталов на моем столике был университетский. Он назывался «Устон-Гауз» (это было время диккенсовских романов) и полон был гуляк и проказников, учинявших дебоши. Студенты были из лотошной коробки помельче размером. Мы готовили смену старшему поколению. Но какое первое имя приходит мне в голову? Отчаянный марсианский забулдыга — матрос Кошкодавленко.

Похождениями матроса Кошкодавленко можно было бы заполнить не одну страницу… Когда он появлялся там, где не ждали его, начиналась паника в порядочном обществе… И вот уже умер в генеральском чине мой друг Геронимус, чья дальнейшая жизнь была продолжением кубологии много более фантастическим, чем все, что мы могли себе представить… а матрос Кошкодавленко все жив в моей памяти. Он как-то путается и сочетается у меня с матросом Дыбенко. В Дыбенко реализовался Кошкодавленко, в Кошкодавленке уже намечался будущий Дыбенко. Игра предвещала жизнь.

Казалось, каждый кругляш лото был похож на другой, но мы скоро стали их различать без номеров — по срезу, по оттенку и рисунку их тел древесных — по выражению лица. Сотни лиц смотрели на нас, и стоило наклониться над Городом Кубов, как совершалось чудо: все приходило в движение, куда ни глянь, что-то начинало делаться.

Игра очеловечивалась. Первое время мы еще занимались вырезыванием из картона самолетов для армий. Летчик-француз назывался Рансеваль (кубик номер 60). Моим любимцем был генерал Дебуа (номер 56) — долго, целый год. Он совмещал таланты полководца, министра, поэта… но, кроме того, это был лично обаятельный человек, каких больше за всю жизнь мне не пришлось уже встретить. Он умер в почтенной старости, и Геронимус был потрясен, узнав о его кончине. Мы устроили ему торжественные похороны и посвятили ему целый номер «Газеты Кубов». (Газета выходила регулярно на четырех <страницах> в формате 4х8 см.) Вся жизнь Поля Дебуа прошла пред моими глазами — от легкомысленной молодости до величественной старости, и

расстаться с ним было нелегко… Но такова жизнь. И, погрустив, я вычеркнул его имя из списка кубов и отдал его № 56 другому лицу.

Аксессуары кубов — материальная часть игры — были так сложны, что для описания их понадобился бы целый учебник. Тут большое преимущество имел предо мной Геронимус-конструктор, изобретатель и организатор. Он проводил железные дороги, строил вагоны из спичечных коробков и для театральных постановок готовил декорации из цветной бумаги.

С течением времени на первое место выдвинулась литература и пресса. Размножились писатели, поэты, мыслители. Их сочинения выходили в размере книжечек-лилипутов, игрушечек в цветных обложках, разрисованных любящей рукой. Жан Рише, как теперь понимаю, был жалкий куплетист, хотя мы считали его гением. Поэт Перов подражал романсам А.К. Толстого — «звуки

скрипки меня погрузили в мир таинственный, нежно-прекрасный…» и еще что-то вроде:

Цвела земля, как райский сад,

Полна благоуханьем мирры —

Тогда-то, много лет назад,

Мы жили, фавны и сатиры…

Кто был автором романа «Но-Го-Го», похождений клопа, странствующего из одного угла комнаты в другой, как в киплинговых джунглях. Под конец библиотека кубов насчитывала сто книжечек, среди них была даже «Энциклопедия»: алфавитный обзор всего кубознания.

Все было в нашей игре: государственные мужи, культурные деятели, студенты, ученые, дельцы — все, кроме детей и женщин. Со стыдом должен признаться, что единственной женщиной в этом мужском универсуме была проститутка. Мы решили, что в рамках нашей человеческой комедии должен быть и публичный дом. Этот кругляш (№ 17) помещался в спичечном коробке на задворках Города и символизировал весь грех и потайной соблазн нашего невинного отрочества. Наклонившись над столом, где расположен был Город, мы, как олимпийские боги, хохотали, следя, как то один, то другой уважаемый гражданин тайком пробирался в запретную коробочку. Мы смеялись над лицемерием своих мещан, над тем, как легко они поддавались соблазнам…

Бездарный, но плодовитый писатель Эмиль Гюпперштейн был надутым педантом. Маститый сановник Жорж Моннисье (№ 64) дожил до преклонных лет, руководил Францией не хуже многих своих предшественников.

Впоследствии я не раз различал в чертах Клемансо достойное выражение лица Моннисье. Итальянец Больери овладел властью, как Муссолини, но при этом был привлекателен, как юный Кеннеди. Он скоро умер, как Август Великий, — мы не давали своим диктаторам долго засиживаться. Историю кубов написал Иллинсгаузен (№ 41), а глубоким философом был немец Теодор Гернер. Он написал сочинение о Смысле Жизни, где доказывал, что без Бога не обойтись… и до сих пор я помню не только номер Гернера — 12 — но и длинное узкое его лицо с проникновенным взглядом из-под нависших бровей. Он был безбород. Моннисье носил круглую бородку, а Поль Дебуа шапочку, которую я потом опознал на портрете Анатоля Франса.

Пора кончить эту главу… в ней увязаешь, как тине. Мы потеряли на кубики два с половиной года своей нетерпеливой жизни. В нее ушло все воображение, вся изобретательность и уйма свободного времени. Она была нашим частным развлечением, недоступным и непонятным для окружающих. Она также изолировала нас от товарищей и сверстников и была эрзацем действительности в силу своей не до конца серьезности. Не только самолеты, которые мы

вырезывали для наших летчиков, были не настоящие, но и стихи, которые мы писали для наших поэтов, были не настоящие, псевдостихи. Мы сочиняли за них, а не от себя и за себя. А между тем приближалось время, которое полагало конец всяким играм. Затянувшуюся игру прервал резкий толчок, опрокинувший весь привычный уклад жизни. «Крушение отрочества» наступило с брутальной неожиданностью.

Нет более опасной поры в жизни человека, чем ранние годы отрочества. В незаполненное время врываются призраки, и если мы, взрослые, не расскажем своим подрастающим детям сказок, похожих на правду, и правды, похожей на сказку, то они сами себе выдумают больше, чем может претворить их воображение, и больше, чем в состоянии усвоить их малые силы. Один единственный раз попытались родители вмешаться, положив конец игре. Отец велел убрать стол с «кубиками» из детской. Но запретом ничего нельзя было сделать. Я пришел в такое отчаяние, что отец отступился. Труднее было бы воздействовать изнутри, войдя в нашу «крепость» на правах сочувственного участника и овладеть механизмом нашего «кубического царства», как берут руль из детских рук в отнесенной течением в сторону лодке. Но у кого из взрослых было для этого время и нужное умение?

ГЛАВА 14.

В КИЕВЕ

В этой главе Марголин рисует картину того, как его семья — отец, мать и он с сестрой Адой, превратившись в годы Первой мировой войны в беженцев, покидают родной Пинск и на недолгое время поселяются в Киеве, в гостинице с многоговорящим для дальнейшей марголинской судьбы

названием «Сион». После двухнедельной остановки в Киеве семья переезжает в Екатеринослав (ныне: Днепр), с которым, если воспользоваться провербиальным слогом русской литературной классики, традиционно связана тройственная формула этапов становления личности — там

завершилось детство Марголина, пришла юность и начались первые университеты: в 1919 году он окончил реальное училище, а затем учился в Высшем институте народного образования, оттуда отправился в Берлин, о котором говорилось выше, во вступительной заметке.

Две недели в Киеве наступили как занимательный антракт в жизни героя этой правдивой — в границах возможного — повести.

Так казалось тогда — наступила пауза, как в театре, когда в антракте зрители выходят в фойе, актеры исчезают за кулисами, и в ожидании предстоящего продолжения соседи с любопытством оглядывают друг друга. Не мог тогда знать пятнадцатилетний реалистик, что продолжения той

нормально наладившейся пинской жизни не будет, что в жизни наступил острый зигзаг, первый из тех, которыми будет исчерчена вся его личная биография, весь двадцатый век войн и странствий. Оборвалась неожиданно одна часть его жизни — его детство-отрочество, а то, что имеет последовать, совсем не будет похоже на ранние годы. Это был конец! Но он не знал этого, и на всю жизнь осталась память о киевских днях, как о быстро пролетевшей череде веселых, пестрых дней, без связи с прошлым и будущим. Они ничего не прибавили к тому, что было до них, и ничего нового не началось в них.

Скажем точно: я вовсе и не был в «Киеве». Это было движение по касательной — тангент. Так бывает, когда смотришь из окна поезда на мимо летящий пейзаж. Так бывает часто-часто, когда всего себя ощущаешь в движении, замкнутым в себе и «не-входящим» в то, что видят глаза и дает осязание внешнего мира. Мы на пороге, но и порог смещается непрерывно. Вот улица, она полна народу, видишь лица, слышишь слова. Но каждый человек — неизвестность, и каждый дом — только фасад, за который проникнуть не дано нам, невозможно и не нужно. Каждый взгляд — касание, каждое прикосновение одновременно притягивает и отдаляет. В каждую минуту жизни

мы одновременно на касательной и внутри круга, не зная того.

Киев для меня больше жив на страницах Паустовского, чем в воспоминаниях тех двух недель. Он сохранен как фон — кулисы-скобки, в которые было заключено пребывание подростка в августе 1915 года. Экран воображения настолько уже неясный, что нет границы между тем, что было, и тем, что складывается из слов, в которых нет ничего специфически киевского, кроме имен, названий, условных обозначений.

Но вот я все же упрямо хочу вернуться в память тех дней, промелькнувших без продолжения. Я никогда уже не вернусь в Киев. Никогда не увидят мои глаза того Крещатика, того Подола и спуска, над которым с Владимирской горки склонялся Равноапостольный, осеняя крестом равнодушный город. Там, на толкучке, я купил за бесценок 17 книжек сочинений Леонида Андреева, приложение к Ниве — клад, как мне тогда казалось. Я никогда не вернусь в Киев — ни в тот минувший, ни в Киев нынешний, до которого нет мне никакого дела.

Как старый архивариус, переставляющий книги на полках, я стряхиваю пыль с забытой папки и медлю на минуту с картоном, перевязанным черным шнурком, в руке. Что там, собственно, было?Да, что там было? Что еще есть? Еще до сих пор есть?

Что это значит в перспективе лет? Чем это важно? Или вообще все важно в жизни человека, даже то, что им, по-видимому, забыто и чему он сам не придает значения?

Попав в Киев, я сразу забыл о войне. Мы бежали в тревоге, когда война придвинулась к Пинску, но вот сразу фронт и война как ни бывали. На киевских, залитых горячим солнцем улицах жилось беспечно-весело и увлекательно. Если пересыпать из ладони в ладонь медяки и серебро немногих тех воспоминаний — последних, которыми замыкается пролог лет трудных и грозных, — не «горсть золота накопленного», 27 а именно груду мелочи, для которой не нашлось применения, то кажется все важным в последнем счете жизни, уже тем одним, что сохранено памятью-хранительницей мельчайших деталей наравне с реквизитами первого плана.

Итак, сознаться надо, что счастливее всего проступает спустя полвека в моей памяти старушка в цветном платке в ряду торговок, на спуске под Владимирской горкой, с корзиной спелых вишен пред ней. Как эти вишни горели, светились, искрились, точно весь жар августовского солнца Украины собрался в них! И я купил их за копейку в газетном рожке, жалел, что так мало. И так светят они по сей день, напоминая о том, что всегда, во все времена остается равным себе: яркое солнце, беспечность и сладость жизни, хмельное, праздничное счастье ее, вспыхивающее по самому ничтожному поводу. Эти вишни врезались в память киевских дней не вкусом своим, а движением жадной руки, красочным пятном в толпе, цветным платком торговки, и потом, годы спустя, возвращались как рефрен то в строчке Кузьмина — «И вишен спелых сладостный агат»—, то совсем в другом поэтическом контексте у Мандельштама, где речь о «вишневом рте», и много позже на Унтер ден Линден у кованой решетки императорского прусского университета под торжественным бюстом Гумбольдта… Лоток с вишнями и меловая серость с подтеками ученых черт — какой контраст! — но со всем легкомыслием студенческой молодости думалось мне, что вишни везде одинаковы, а где вишни, там Киев, Украина, августовский полдень, благословенное лето… И, однако, все, что случилось в Киеве в те последние две недели моего детства, было однократно и не имело продолжения. Отец уехал в Луганск на службу. На втором году войны врачу легко было найти себе место. В ожидании его вызова мы поселились на Подоле в гостинице «Сион». Так впервые вошел в мою жизнь, ничем не предвещая будущего, Сион —

таинственный знак судьбы: в дешевых нумерах, без холла и парадной лестницы, где мы жили, как в семейной квартире. Все постояльцы чувствовали себя одной семьей и обедали за общим столом. Темная лестница вела в наш «Сион», а с балкона открывался вид на улицу, восхищавшую меня тем, что она была киевская, настоящая Киевская (в Пинске главная улица называлась

Большая Киевская): она гудела трамваями, вся в трехэтажных зданиях, оживленная, торговая, полная неизвестных приманок. В этой гостинице я познакомился с двумя сионистами: это были гимназисты, сыновья владельца, по фамилии Куценок. Конечно, были они сионисты, раз гостиница называлась «Сион». Имя это ничего для меня не значило, но я находил естественным,

чтобы еврейская гостиница так называлась. Много лет спустя в подмандатной Палестине я узнал, что фамилия Куценок там в почете, это фамилия инженеров, пионеров-строителей страны. Очень

возможно, что это были мои киевские Куценки или члены той же семьи. При встрече мы не узнали бы друг друга… Осенью 1915 года были это лихие киевские гимназисты-орлы. Старший Куценок, в помятой фуражке старшеклассник, победитель сердец гимназисток, покоривший меня

небрежной грацией своих манер и непринужденной болтовней по-французски по телефону. Он отнесся ко мне, провинциалу, с насмешливой снисходительностью и благосклонным пониманием моего беженского положения. Младший Куценок был мой ровесник, добродушный пухлый пятиклассник. Он, как оказалось, не хуже моего играл в шахматы. Оба Куценки взяли меня под свое покровительство.

И это было нужно, потому что партия беженцев из Пинска рассеялась, исчезли куда-то и мой кузен Леня и кузина красавица Поля. Только раз еще появилась в нашем номере Поля, тоненькая веселая смуглянка, наполнила комнату смехом и невыразимо смутила меня. Я почувствовал себя при ней особенно неуклюжим увальнем, смущение парализовало меня. Я лежал на кровати. Она кинулась ко мне, затормошила и легла рядом со мной. «Ты, рыжая капуста!» — смеялась она, я был действительно рыж, но ничего капустного во мне не было. Я замер, боясь прикоснуться к ней, к гибкому загадочному девичьему телу.

— Поля! — с укоризной сказала мать и выручила меня.

Поля убежала из комнаты. Больше я никогда в жизни ее не видел. Она осталась в Киеве и через два года стала фанатичной коммунисткой. Через тридцать почти лет, погибая от алиментарной дистрофии в сталинском лагере, я узнал ее адрес в Ленинграде и написал ей письмо, которое осталось без ответа.

Того Киева, где я провел две недели, нет больше. Я гулял по Крещатику, заходил к Ижиковскому и Циммерману, видел памятник Столыпину у здания Городской думы, выходил к Царскому саду. На фоне темной зелени белел памятник Александру Второму. Несмотря на войну, он остался в моей памяти идиллическим базисом — город, где уживались рядом русские и украинцы, поляки и евреи. Я знал, что здесь я только гость, но испытывал первое счастье встречи с удивительной жизнью, полной блеска, шума и движения, ждавшей меня, как я был несомненно уверен, в будущем. Никем не замеченный, я чувствовал себя на улицах Киева соглядатаем — тайным разведчиком сокровищ мира. Вот в эту жизнь мне предстояло включиться, выполнить в ней свое

предназначение, оставить в ней свой след. Ни с кем на свете я бы тогда не поменялся: до того живо было во мне осознание своей единственности и любопытства к своему, только мне сужденному будущему.

Братья Куценки взяли меня с собой на остров, где играли в футбол. Это оказалась большая киевская достопримечательность. От днепровской пристани с гамом и зазываниями лодочников то и дело отплывали лодки — все это были спортсмены, парни в белых рубаках, гимназисты, студенты, мужская молодежь. На футбольном острове среди Днепра открылось мне зрелище какой-то электрической энергии, сгущенной мужской силы. Там не было женщин — на обширном поле размещались, куда глаз хватал, игроки, десятки дружин. Здесь была квинтэссенция мужественности, буйство сил, оглушительный крик из сотен глоток, — и, вслушавшись, я различил со всех сторон такое сгущение радостного мата, какого не приходилось слышать в моем скромном пинском реальном училище.

Я оторопел и восхитился. Футбольные мячи, отбиваемые с огромной силой, летели кругом и поднимались над полем, замирали в высоте и спадали эластическим движением. Глухие удары бутсов били по ним с меткостью несравнимой под аккомпанемент молодецкой матерщины, разудалой и самозабвенной, ни для кого не оскорбительной, ибо ясно было — иначе нельзя

было разрядить восторг и силу этой великолепной молодежи.

Куценки бросились в самую гущу этой футбольной оргии, оставив меня на краю поля. В это время медленно всплыл в небе аэроплан — первый в жизни увиденный мной аэроплан (слово самолет еще не вошло в употребление). Был август 1915 года. Военная и гражданская авиация еще были в зачатках — редко можно было увидеть в глубоком тылу войны это диво.

Я загляделся на крошечный моноплан… Он прожужжал над полем, превратился в пятнышко, точку и растворился в воздушной пропасти. Мне предстояло ждать 20 лет, чтобы самому оторваться от земли — и еще почти столько же, чтобы полет через Атлантик стал для меня скучной рутиной.