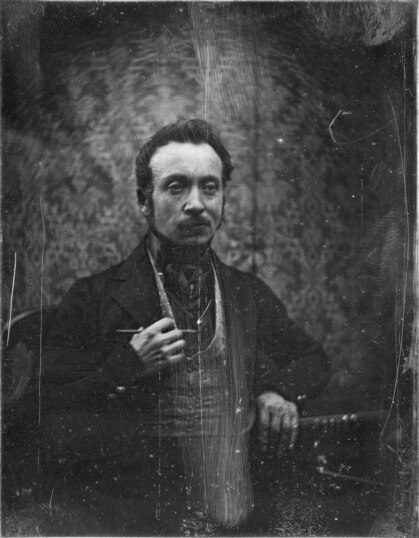

Жозеф-Филибер Жиро де Пранже

Город Лангр находится на востоке Франции. Цитадель с высокого утеса смотрит на реку Марну и ее бесконечные плоские берега. О Иерусалиме здесь ничего не напоминает, разве что рельеф можно отчасти притянуть к сравнению: город угнездился на высоте 500 метров на известняковой горе с крутым откосом к плоскому плато. Но в остальном — типичная французская крепость, стены из того же известняка, узорные бургундские крыши, собор, достаточно древний, чтобы сочетать романские объемы и готические крещатые своды.

Сюда, в Лангр, я приехала, чтобы проследить начало и конец истории, связавшей провинциальный французский городок с Иерусалимом. Я уверена, что Иерусалимом хочет стать каждый город на земле, даже если он этого не осознает. Лангр долго не принимал своего родства, как не принимал и того, кто установил эту связь и задокументировал ее. В Лангре в середине XIX столетия родился и жил человек, создавший первую фотоколлекцию пейзажей, архитектурных достопримечательностей и флоры Иерусалима. Целых сто лет уникальные снимки оставались неизвестными, и город продолжал упоминать в своей родословной только бургундских герцогов и шампанских графов, владевших с XII века титулом пэров Франции. По следам этих фотографий я и намеревалась пройти.

Из собора Лангра, освященного во имя редкого святого, Маманта Кесарийского, к Иерусалиму протянулась первая нить, неудивительная для христианского Средневековья. Решение о строительстве принял около 1140 года епископ Жоффруа де ла Рош-Ванно, компаньон и двоюродный брат Бернарда Клервоского, вдохновителя крестовых походов. Епископ и сам принял участие во Втором крестовом походе, к которому призвал его кузен.

Известно, что Бернар Клервоский призывал не убивать евреев во время крестовых походов, потому что они «кровь и кость Христова» и что им «обещано спасение», в случае, конечно, если они откажутся от своей религии и примут крещение. Остается надеяться, что Жоффруа де ла Рош-Ванно, поднявший меч во христово имя, тоже не был кровожаден. И все же если внутри собора хорошенько задрать голову и приглядеться, то можно увидеть на одном из барельефов евреев, а рядом добрых католиков, которые при встрече с иудеями зажимают носы.

Еврейская энциклопедия

История Лангра настолько похожа на прошлое многих и многих французских городов, что, наверное, не было бы смысла о ней рассказывать, если бы она не навела меня на удивительное открытие. А началось все с фотографий Иерусалима в Еврейской энциклопедии.

В 1970-е, роясь в домашней библиотеке в поисках чего-нибудь еще не читанного, я наткнулась на два тома Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, первой еврейской энциклопедии, изданной в Российской империи. Это известное издание встречалось во многих московских, да, наверное, и не только московских еврейских домах. Всего в нем было шестнадцать томов, но у нас нашлись только два.

В моем детстве получить какие-либо сведения о еврейской истории, выходившие за рамки античности, было сложно. Мне приходилось обходиться сильно романтизированными, но удивительно красивыми рассказами отца о грозных маккавеях, перескакивая от них непосредственно к черте оседлости. Два тома энциклопедии оказались кладом, я с энтузиазмом принялась их штудировать. Не беда, что мои знания о еврействе пополнились в основном личностями и явлениями на букву «а» — один из томов был первым. Зато второй охватывал богатую еврейскими названиями букву «и», и в нем был Иерусалим.

Статья о Иерусалиме оказалась едва ли не самой обширной. Но поражала в первую очередь тем, что город перестал быть выдумкой моего отца — градом из золота и драгоценных камней, — а выглядел вполне реальным поселением, с улицами, хоть и древними, с жителями, на вид не блиставшими ни золотом, ни гордым воинственным видом. На одной из литографий, оставив бедные разбитые башмаки, евреи босиком подходили молиться к Западной Стене. Была в статье и подглавка «Современный Иерусалим», намекавшая на возможность путешествия. Иерусалим можно было увидеть!

Еврейская энциклопедия стала причиной того, что позднее я навсегда отказалась от мечты стать археологом. Попасть в Иерусалим из СССР в то время можно было только теоретически, моей семье это тогда так и не удалось, а производить раскопки за пределами античного мира я не соглашалась. Заменой стала филология, где тоже можно было копаться в древностях, хоть и лингвистических. Однако фотографии из энциклопедии, которые я рассматривала так тщательно и часто, продолжали то и дело напоминать о себе. Никаких указаний на их авторство в энциклопедии не было, и, говоря профессионально, это были не снимки, а литографии. Под ними значились названия памятников с краткой подписью «с фотографии».

С тех пор любая старинная фотография Иерусалима подталкивала меня к попытке разыскать имя автора. В конце концов эти изображения и привели меня в Лангр.

Большой Восточный тур

В провинциальном французском городе Лангре на границе Шампани и Бургундии в 1804 году родился наследник и последний носитель имен двух местных аристократических семей, обладатель огромного личного состояния Жозеф-Филибер Жиро де Пранже. Здесь же, в Лангре, он прожил всю жизнь, если не считать четырехлетнего путешествия по Востоку, которое привело его в Иерусалим.

Кем был Жиро де Пранже? Лучше всего его многочисленные занятия определяет слово «дилетант». Не в том презрительном смысле, которое мы вкладываем в него сейчас, а в том, которое французский язык унаследовал от итальянского в середине XIX века, обозначив им человека, с удовольствием занимающегося тем, что ему по душе. Обычно в эти занятия включались искусства, пейзажная архитектура и путешествия. Так было и с Жиро де Пранже. Состояние, еще в юности унаследованное им от родственников, и отсутствие семьи дополняли образ, довольно типичный для середины XIX столетия. Вот и Окуджава поместил свой роман «Путешествие дилетантов» в ту же эпоху.

Правда, уроженец Лангра совсем не отличался ни «неумением жить» героев Окуджавы, ни легковесной сменой интересов. Он методично продолжал свои занятия до самой смерти и углублялся в них до профессионального уровня. Все они были отмечены единой и нераздельной страстью — ориентализмом. А углубляться в него Жиро де Пранже стал в прямом смысле слова: если уж собрать все его профессиональные знания вместе, то названием им станет «археология».

Занимался ли он книгопечатанием, издательским делом или садоводством, свое воодушевление молодой аристократ черпал в страстной любви к архитектурному наследию и в путешествиях. Сначала его привлекли древние камни родного города и окрестностей. В результате на свет появился подробный инвентарь галло-римских блоков, извлеченных из строившихся тогда городских стен. Этот ученый список ляжет потом в основу коллекции местного музея. Затем круг исследований дилетанта расширился. В рамках будущего Историко-археологического общества Лангра он занялся тщательным сбором, изучением и распространением знаний о наследии окрестностей Марны. Проведенные раскопки позволят ему основать археологический музей и начать издавать его «Вестник». Единственным спонсором и того, и другого явился сам Жиро де Пранже. Он же писал в «Вестник» статьи и руководил изготовлением литографий.

А потом в его жизнь навсегда вошел Восток. К тому времени, когда молодой дворянин завершил художественное образование в Париже, французский ориентализм стал едва ли не главным художественным течением эпохи. В 1811 Шатобриан выпустил «Путешествие из Парижа в Иерусалим и из Иерусалима в Париж», ставшее началом и образцом жанра. За ним в 1935 году последовал Ламартин, закрепивший в языке формулу «Путешествие на Восток», и другие — писатели, художники, путешественники. В своих письмах, то восторженных, то полных уныния от примитивных условий, которые приходилось терпеть в дороге, они описывали Александрию, Каир, города Алжира и Сирии, но конечным пунктом всегда был Иерусалим.

Жиро де Пранже тоже решает совершить то, что в его время называлось «Большой Восточный Тур» вокруг Средиземного моря. Разумеется, завершив его в Иерусалиме. Правда, город чаще всего разочаровывал французских путешественников — его обветшалые здания и нищие жители были далеки от романтических представлений, а в белостенном Алжире и ярком Константинополе было гораздо больше «восточного». Писательское воображение сталкивалось с почерневшими руинами и грязью. Контраст между идеализированным образом Святого города и реальностью был разителен. Но дилетант из Лангра ехал не за романтическими впечатлениями, для себя он выбрал миссию — научное описание архитектурных памятников.

Иерусалим долго оставался глубокой османской провинцией. Османская империя, понимая интерес к городу западных держав, старалась отвлечь от него внимание и не занималась развитием и украшением города. Скорее наоборот, словно старалась спрятать его от посторонних глаз. В итоге к моменту приезда Жиро де Пранже город, если судить по французской литературе, представлял собой довольно печальное зрелище.

Шатобриан, совершивший этот путь еще в 1806–1807 годы, из 327 дней своих странствий посвятит Иерусалиму только пять. Может быть, потому что маршрут и ритм путешествий в то время зависели от доступности транспорта, а может, в Иерусалиме писатель не нашел того яркого «кулёр локаль», на который надеялся. Приближаясь к крепостным стенам, он пишет: «Живи я тысячу лет, я никогда не забыл бы эту пустыню, которая, кажется, все еще дышит величием Иеговы и ужасами смерти».

Ламартин, уже в 1832 году, попадает в Иерусалим после того, как город опустошила эпидемия чумы, и выносит беспощадный вердикт: «В самой убогой деревне в Альпах или Пиренеях, на самых запущенных улицах наших заброшенных пригородов больше чистоты, роскоши и элегантности, чем на этих пустынных улицах царя городов»

Только в 1850-е годы Иерусалим фактически стал региональной столицей, в городе открылись консульства, транспортная компания Messageries maritimes провела регулярную линию из Марселя в Бейрут, а морской транспорт, заходя в Яффо, оказался способен доставить туда путешественников из Европы всего за шесть дней. И все же Флобер в то же самое время наносит городу coup de grâce: «Иерусалим — это братская могила, окруженная стенами. Там все гниет: мертвые собаки на улицах, религии в церквях. Там много дерьма и руин». И добавляет: «Сегодня утром, у Гроба Господня, факт, что собака была бы тронута больше, чем я».

К тому времени Жиро де Пранже уже вернулся из путешествия в Иерусалим. C собой во Францию он привез тысячу фотографий.

Виды мест, «такие, как они есть»

«Мое долгое паломничество подходит к концу, после 55 дней, проведенных в священном городе Иерусалиме и его окрестностях… Я уверен, что вы разделите очарование этой детской мечты… Я радуюсь мысли, что через несколько месяцев смогу поделиться с вами видами этих мест, такими, какие они есть на самом деле, ведь я везу с собой их верные и драгоценные изображения, которые не изменятся ни со временем, ни с расстоянием. Мы должны быть за это очень благодарны, и я искренне благодарю нашего соотечественника Дагера, имя которого навсегда останется связанным с этим чудесным открытием», — пишет Жиро де Пранже в одном из писем.

Перед началом Большого восточного тура он уже посетил Магриб, Испанию, Сицилию, Италию и Алжир и десять месяцев проработал в Альгамбре. Там он измерял и составлял планы дворцового комплекса, изготавливал литографии для будущих альбомов. Но фотоаппарат еще не существовал. Жиро де Пранже, конечно, использовал свое первоначальное образование и делал профессиональные зарисовки — карандашом, акварелью, сепией, белой гуашью и чернилами. Но в Иерусалим он взял с собой новую удивительную машину, только что изобретенную во Франции и перевернувшую мир художественного изображения — фотоаппарат Луи Дагера. Да и вообще перевернувшую мир — люди получили возможность увидеть лица родственников, умерших до их рождения, и увидеть недоступные берега.

Деревянный ящик с объективом на долгие годы станет спутником Жиро де Пранже. Взял с собой в путешествие фотоаппарат, — что может сегодня звучать обыденнее, чем эта фраза. Но и в наше время цифровой фотографии тысяча отличных кадров — успех для автора. А Жиро до Пранже собрался в путь всего через два года после того, как 7 января 1839 года на заседании Парижской академии наук физик Франсуа Араго сделал доклад об изобретении, сделанном Луи Дагером и получившим название дагеротипии. Эта дата считается днем изобретения фотографии.

Развитие фотографии сопровождало расширение туризма. Интерес к далекому и таинственному Востоку и особенно к Иерусалиму требовал новых средств. Ведь раньше представить себе, как выглядел «трижды святой» город, можно было только по чужим рисункам, иногда далеким от правды. Иерусалим возникал в живописных произведениях уже в Средние века, но это был выдуманный город. Только отдельные детали иногда давали понять, что художник слышал чьи-то пересказы реальных путешествий. Первые дагеротипы помогли сопоставить фантазии с реальностью.

Справедливости ради, надо сказать, что до Жиро до Пранже с фотоаппаратом Дагера в Иерусалиме побывал еще один человек, всего через три месяца после того, как изобретение было обнародовано. В 1839 году фотоаппарат взял с собой на Восток другой француз, Фредерик Гупий-Феске, племянник художника Ораса Верне.

Верне к тому времени — самый признанный французский живописец и директор Французской академии в Риме, обласканный императором. Вместе со знаменитым дядей Гупий-Феске отправился через Египет и Сирию в Иерусалим, а по возвращении описал путешествие своего родственника и в 1943 году издал, снабдив литографиями, сделанными с собственных фотографий. Правда, там изображены в основном танцующие девушки в национальных одеждах, всевозможные тюрбаны, караваны верблюдов и лошадей и даже сам Орас Верне в восточном костюме, курящий кальян.

В издание Excursions Daguerriennes 1941 года, где были собраны литографии с видами мировых достопримечательностей, вошел только один общий вид Иерусалима работы Гупий-Феске. Он считается первой в истории фотографий города (в альбоме, для сравнения, московский Кремль удостоился трех литографий). Прилагавшееся описание начиналось словами: «Ничего в мире нет более сурового и печального, чем горы Иудеи! Нигде глаз не встречает улыбающихся долин, где зелень открывала бы глазам свою свежесть! Растительность повсюду бедна и скудна: мы видим только мрачную листву оливы, рожкового дерева и кипариса».

Издание получило известность, и Жиро де Пранже, отправившийся в путь на следующий год, наверняка мог его видеть. А вот прочесть сами записки Гупий-Феске о путешествии не успел, они вышли, когда он был уже в пути. А значит, не был предупрежден о том, какие трудности придется встретить в пути дагеротиписту — так называли первых фотографов.

Гупий-Феске подробно описал свои мучения. В Египте его спутники грозились выбросить громоздкую аппаратуру в Нил как лишний и мешающий им багаж. «У меня хватает терпения самостоятельно подготовить еще десять пластин, которые я полирую, как могу, и со всей возможной быстротой», — сообщает он. Речь идет о серебряных или покрытых серебром медных пластинах, которые нужно было отшлифовать до идеального зеркального состояния. Любая пылинка грозила загубить снимок.

Затем пластину нужно было обработать парами йода до желтизны, поместить в кассету и быстро перенести в тяжелую деревянную камеру на штативе. Все это фотограф должен был проделать сам, в полевых условиях. Настроив примитивный объектив из двух линз, он открывал кассету и экспонировал пластину в течение 20 минут.

Вот почему на фотографиях Жиро де Пранже Иерусалим предстает пустынным. Так же пустынны и все другие города на дагеротипах — слишком велика была выдержка снимка, чтобы уловить человеческую фигуру. Когда дагеротипия стала пользоваться популярностью, и в европейских и американских городах открылись портретные ателье, для них стали изготавливать специальные кресла с подставкой для головы, иначе портрет мог получиться нерезким.

Правда, за два года, прошедших от изобретения дагеротипии до путешествия Жиро де Пранже, качество объективов улучшилось, и выдержка сократилась, но все равно требовала десятка минут. Кроме того, мучения фотографа на этом не заканчивались. Когда после экспозиции пластину вынимали в темной комнате, на ней ничего не было видно. Снимок нужно было поместить в специальную емкость с ртутью и подогреть: пары ртути действовали как проявитель. Наконец, специальный герметично закрытый футляр с фиксажем позволял закрепить изображение.

Прибавим к этому жаркий, сухой или, наоборот, слишком влажный климат, яркий свет, ветер, который задувает пыль в любое отверстие, а также нехватку воды, необходимой для проявления, и необходимость срочно найти темное помещение сразу после съемки. Тысяча дагеротипов Жиро де Пранже в этих условиях — настоящее профессиональное чудо. Писатель Жерар де Нерваль, например, отправился на Восток практически в то же время, в октябре 1842 года, и тоже взял с собой фотоаппарат, но загубил все свои снимки и с раздражением бросил эту затею, сетуя, что ему не удалось родиться художником.

Свидетельств о том, как Жиро де Пранже фотографировал Иерусалим, у нас нет — он путешествовал в одиночку. Но вот, например, что пишет о нем из Рима директор Виллы Медичи: ««Господин Жиро де Пранже дагеротипирует здесь все, что может, все идет в дело, памятники, улицы, pifferari и даже кардиналы. У него даже есть амбиции поставить свой инструмент перед носом Святого Отца. Он утверждает, что творит необычайные вещи с помощью своего усовершенствованного инструмента». Его работоспособность не имела равных. Каждую пластину фотограф аннотировал на оборотной стороне, менял размер изображений в зависимости от предметов, первым научился помещать на одну пластину несколько изображений.

А главное, Иерусалим на его фотографиях — удивительно красивый. Не мрачный, не грязный, как у его современников, а светящийся и легкий. Словно аппарат в его руках мог заглянуть под эту наносную корку и открыть душу города, гений места.

«Зеркало с памятью»

Фотографии Иерусалима можно бесконечно рассматривать на сайте Национальной библиотеки Франции: дагеротипы оцифрованы. Перед глазами возникают руины портиков, детали барельефов, деревья, панорамные виды города. Есть даже несколько портретов, на них — самые бедные жители Востока. Как еще можно было уговорить модель сидеть неподвижно двадцать минут, если не заплатив? Один фотопортрет из Иерусалима так и называется — «Нищий».

Выделял ли Жиро де Пранже из общего населения Востока евреев? Фотографии об этом ничего не говорят, хотя для художников того же времени евреи Средиземноморья явно составляли отдельную группу. Эжен Делакруа и Теодор Шассерио создают тогда же несколько произведений из еврейской жизни. В этом же ряду я с радостью обнаружила Александра Бида, — это его картина с босыми евреями у Западной стены была единственным живописным произведением, иллюстрировавшим в Еврейской энциклопедии статью о Иерусалиме. Бида оказался учеником Делакруа, он отправился в Иерусалим по следам учителя. Но Жиро де Пранже камни явно интересовали больше, чем люди.

На его панорамных фотографиях можно, кажется, рассмотреть каждый дом, на снимках архитектурных деталей — каждую завитушку каменного узора. Дагеротип дает невероятную четкость изображения, которую не получишь от обычной фотографии.

Но ничто не может сравниться с ощущением, когда держишь пластину в руках. Смотреть на нее нужно под определенным углом, иначе на серебре начинаем отражаться мы сами. Ведь у дагеротипа нет негатива, он — прямой позитив, зеркало предмета. Полуразрушенная каменная дверь неизвестно какого иерусалимского здания наверняка давно исчезла, а ее отражение фотограф чудесным образом схватил и удержал на пластине. Дагеротипы так и называли — «зеркало с памятью», ни один отпечаток на бумаге не дает такого ощущения присутствия предмета. И не только предмета, но и самого фотографа — ведь снимок без негатива невозможно тиражировать, и если уж вы держите дагеротип в руках, можете быть уверены, что до вас его держал сам автор.

Где Жиро де Пранже учился фотографии? Точно в Париже и, скорее всего, у самого Луи Дагера, считают в Музее Орсе. Из восточных странствий он вернулся опытным мастером дагеротипии и запланировал несколько публикаций за собственный счет. В 1851 году так появились на свет «Памятники и пейзажи Востока», сборник литографий, созданных на основе его снимков и зарисовок.

Издание, на которое было потрачено огромное количество труда, времени и финансовых средств и которое обладала несомненной научной и художественной ценностью, не встретило никакого успеха. Его автор, «разочарованный и наверняка ущемленный в своей гордости, удалился на свою роскошную виллу в восточном стиле и продолжал заниматься дагеротипией до начала 1850-х годов», — пишет хранительница его фонда в Национальной библиотеке Сильви Обена, автор единственной научной статьи о Жиро де Пранже.

Поместье Domaine des Tuaires площадью девять гектаров, так называемая «вилла деТюэр» в Курсель-Валь д’Эном к югу от Лангра, стало новым детищем Жиро де Пранже, последним воспоминанием о востоке и предметом бесконечного фотографирования. Расставшись с идеей путешествовать, он создал свой собственный, идеальный Восток и окружил себя архитектурой, которой восхищался во время странствий. В сельских окрестностях Лангра появился дом с куполом, минаретом и арочными окнами, обширный сад с ананасами, пальмами и банановыми деревьями и оранжереи с цветами, фруктами и экзотическими птицами. Жиро де Пранже всегда интересовался растениями: крон пальмы, ствол финикового дерева, мощные ветви ливанского кедра представляли для него такой же научный интерес, как древние камни – их фотографии он тоже привез с востока.

В Лангре он стал вполне профессиональным ботаником и садоводом. А еще из дилетанта превратился в оригинала и одинокого мизантропа. Современники все больше жаловались на его трудный характер. При упоминании о странном владельце поместья Тюэр соседи перешептывались. Буржуазия Лангра не одобряла новых, тем более чужеземных веяний, огромное недовольство в городе вызвал даже памятник Дени Дидро, который поставили к столетию этого местного уроженца и антиклерикала.

Жиро де Пранже умер в 1892 году, так и не вернувшись больше на Восток. За время его жизни ушел в прошлое и аппарат Дагера, уступив другим, более легким и удобным способам фотографирования. В конце 1950-х от спутника своих странствий отказался и Жиро де Пранже, перейдя на бумажные отпечатки со стеклянных негативов. Свой парк и оранжереи владелец поместья де Тюэр завещал садовнику, но тот погиб на войне, а вскоре та же участь ждала и его сына. Особняк, странно напоминавший восточный шатер среди бургундских лесов, остался без хозяина и очень скоро пришел в полное запустение.

В 1920 году дальний родственник Жиро де Пранже граф Шарль де Симони приобрел развалины виллы. На чердаке он обнаружил 21 коробку с дагеротипами, большинство из которых были сделаны во время путешествия на Восток, а также опись, в которой упоминается 856 пластин. С 1914 по 1920, пока дом никому не принадлежал, местные жители, по-видимому разобрали и унесли к себе несколько коробок с красивыми картинками, — опись не совпадала с числом найденных пластин. Тем же интересом соседей можно объяснить и потери изображений — некоторые пластины захватаны руками и поцарапаны.

В 1950 году Шарль де Симони продал десять «восточных» пластин, которые сейчас хранятся в Техасском университете, и тогда же подарил французской Национальной библиотеке еще 20 дагеротипов. Начиная с 2000-х годов наследники де Симони стали распродавать коллекцию. Пластины появлялись то аукционе Christie’s в Лондоне, то на Sotheby’s в Париже, то снова на Christie’s, но уже в Нью-Йорке. Большинство купила национальная библиотека Франции, и все же коллекция, которая долгие годы сохранялась в изначальной целостности, разошлась по рукам.

Я попала в Лангр неожиданно холодной для Франции зимой, когда окрестные поля, плотно покрытые снегом, напоминали скорее российские пейзажи, чем Францию или, тем более, Иерусалим. Трудно было представить себе на этой равнине банановую и апельсиновую рощи, которым Жиро де Пранже посвятил последние сорок лет жизни. К моему приезду от виллы остались действительно руины, подобные тем, что сам ее хозяин фотографировал в Иерусалиме. Зданию отчаянно не повезло — все же во Франции особняки редко постигает такая участь.

Правда, художественное качество и научная ценность дагеротипов Жиро де Пранже наконец получили признание, которого тот не добился при жизни. Музей Метрополитен провел в 2019 году выставку его фотографий, издал роскошный каталог с отпечатками в полную величину, и обозначил место Жиро де Пранже в истории фотографии — как крупного художника и первооткрывателя возможностей дагеротипии. На следующий год выставку организовал и Музей искусства и истории Лангра. Она побила рекорды посещаемости и стала, на радость городским властям, финансовым успехом. А еще через год и Музей Орсе в Париже предоставил свои залы для обширной выставки дагеротипов Жиро де Пранже.

Круг замкнулся — Музей Лангра поручил фотографу Фредерику Дебийи создать среди развалин бывшей виллы Тюэр серию черно-белых фотографий.

В этих снимках, посвященных памяти Жиро де Пранже, ожила не только та же научная скупость и то же единство природы и старинных строений, но и та же меланхолия, что и в его собственных фотографиях, привезенных из путешествия на Восток. Или это я вкладываю в них свои чувства? Следуя по пути фотографа из Лангра в Лангр, я не нашла автора снимков из Еврейской энциклопедии моего детства, да и перестала испытывать в этом надобность. Явно более поздние, они не обладают художественной силой произведений Жиро де Пранже и вполне могут остаться анонимными воспоминаниями из детства.

Эти изображения выполнили свою задачу — открыли для меня и, наверняка, для многих других, Иерусалим. Даже Жиро ле Пранже, путешественник, археолог, дилетант и великий мастер фотографии, не ставил перед собой задачи важнее этой.

А Иерусалим на его фотографиях, этот грязный, замызганный Иерусалим середины XIX века предстает прекрасным, строгим городом из золота и драгоценных камней. Точно как в рассказах моего отца.