В Большой алие 1990-х не найдется, наверное, человека, не слышавшего о книжном магазине «Дон Кихот» на улице Алленби в Тель-Авиве. В те годы он был для русскоязычных израильтян местом силы и центром притяжения – магазин с нестандартным подбором книг, действующая культурная площадка и клуб «по интересам», собиравший самые разные тусовки, от толкиенистов и любителей интеллектуальных игр до музыкантов, художников и поэтов.

Для меня все началось с переезда в Тель-Авив. До этого мы жили в Нижней Галилее, я преподавала математику в школе. В центр мы переехали из-за работы мужа, я была беременна, родила дочь, а потом настало время и мне определяться с работой. В систему образования возвращаться совсем не хотелось, и я поступила на компьютерные курсы, которые после окончания обещали трудоустройство. Но перед самым дипломом неожиданно получила предложение поработать продавщицей в книжном магазине.

Небольшой магазинчик «Дон Кихот» на улице Алленби я уже знала, он выделялся среди других интересным ассортиментом и неформальной обстановкой. Тогда раскручивалась какая-то темная история с серией поджогов русских книжных магазинов, и «Дон Кихот» стал очередной жертвой. После пожара прежний хозяин выставил его на продажу. Магазин купил хайфский книжник Аркадий Свичар. Он искал через знакомых в Тель-Авиве толкового работника. Я пришла, попробовала – и осталась. Программистский диплом параллельно с работой в магазине я все-таки получила, а трудоустройства дожидаться уже не стала. Это была, конечно, авантюра. Что сказал бы папа? Но в тот момент я ощутила легкость и свободу, как будто оказалась в правильном месте в нужное время.

В Израиль я репатриировалась в 1990 году из Свердловска. В середине 80-х, в годы моей юности и учебы в университете, на Урале бурлила и кипела культурная жизнь – неофициальная или полуофициальная: проводились (иногда почти подпольно) фестивали, концерты, выставки, поэтические турниры, всевозможные литературные чтения. Тогда несколько свердловских литераторов придумали так называемое «Общество советско-китайской дружбы»; они зарегистрировали его в обкоме комсомола и под этой маркой пару раз провели во Дворце культуры «Уралмаш» грандиозное ночное мероприятие под названием «Фэн-Лю»[1]. Поэты всю ночь читали стихи, в перерывах играл живой джаз, на стенах были развешены картины молодых художников и — для полного счастья — работал буфет. На эти сборища стекалась свердловская интеллигенция и творческая публика разной степени богемности; приезжали и из других городов. Они остались в моей памяти как одно из самых сильных впечатлений молодости. Позднее в «Дон Кихоте» мы делали нечто подобное во время тель-авивских фестивалей «Белые ночи». Об уральском культурном андеграунде с тех пор много всего написано; например, книга Анны Сидякиной «Маргиналы (yральский андеграунд: живые лица погибшей литературы)». Во вступлении она говорит, что это время потом называли временем несбывшихся надежд и растраченных ожиданий. По советской жизни я не испытывала ностальгии, но того воздуха мне очень не хватало. Теперь понятно, что подобное случается с каждой новой волной алии и со временем проходит. Просто изменяется дыхание. Но я оказалась там, где можно было искусственно создать себе капсулу, наполненную похожим воздухом, и просуществовала в ней 17 лет.

Для книготорговцев это были тучные годы: в постперестроечной России издавались тонны книг, стоивших нереально дешево, и Израиль был буквально завален печатной продукцией на русском языке, в основном завозившейся без разбора. В нашей алие попадались очень разные люди, на любую книжку находился покупатель, но нам хотелось не этого. Мы до ночи просиживали над прайс-листами, выискивая небольшие интеллектуальные издательства, маленькие тиражи, редкие издания, и постепенно собрали качественную подборку поэзии, книг по иудаизму, литературоведению, философии и т.п. А книги притягивают соответствующих людей…

Впрочем, и книги, и люди бывали тогда достаточно безумны. Например, по вечерам перед закрытием к нам время от времени заходил вежливый молодой человек в сильно потрепанной одежде, всегда извинявшийся за свои вид и поздний визит: «простите, я с работы». Как-то случайно увидела его «на работе»: просящим милостыню на перекрестке. В следующий свой приход он купил Хайдеггера и очень благодарил за прекрасное обслуживание. «У вас самый интеллигентный книжный магазин в стране», – воскликнул он. «И покупатели у нас самые интеллигентные», – подумала я.

Стеллаж популярной в то время эзотерической литературы тоже привлекал странных и удивительных персонажей. Однажды стоявшая около него женщина обернулась ко мне и сказала: «Разрешите представиться: ведьма. Вы думаете, что спрятались здесь от мира, но ошибаетесь: вам от него не скрыться, он вас обязательно найдет…»

Так или иначе, вокруг магазина образовалась довольно большая постоянная тусовка. К нам приходили старые и новые друзья, читатели, книголюбы, коллекционеры, издатели и авторы существовавших тогда журналов и альманахов, участники всяческих литературных объединений, просто бесприютные художники, музыканты и поэты, в количествах бродившие по улице Алленби. Так к нашей тусовке однажды прибился незабвенный Миша Зив[2]. Первый раз он забрел в магазин с кем-то за компанию и ужасно меня напугал: был, как водится, с похмелья, громоздился где-то в углу, молчаливый и мрачный, как туча. Уже потом «Дон Кихот» стал для него домом, а он для нас — бесценным другом на долгие годы.

Вскоре наш магазинчик стал трещать по швам, он уже не вмещал ни публику, ни книги, и в 2000 году мы переехали в большее помещение. Оно было двухэтажное и достаточно просторное для того, чтобы начать наконец проводить настоящие вечера и встречи. Сразу же образовалось что-то вроде литературного клуба. Душой его и негласным руководителем стал Аркадий Бурштейн, старый друг еще по Свердловску, филолог, исследователь, разработавший оригинальный метод анализа поэтических текстов и написавший об этом книгу «Реальность мифа», которая когда-то перевернула мое восприятие литературы. После того как магазин закрылся, именно Аркаша не позволил клубу «Дон Кихот» умереть: он продолжал организовывать встречи на других площадках, и благодаря ему мы собирались в течение многих лет.

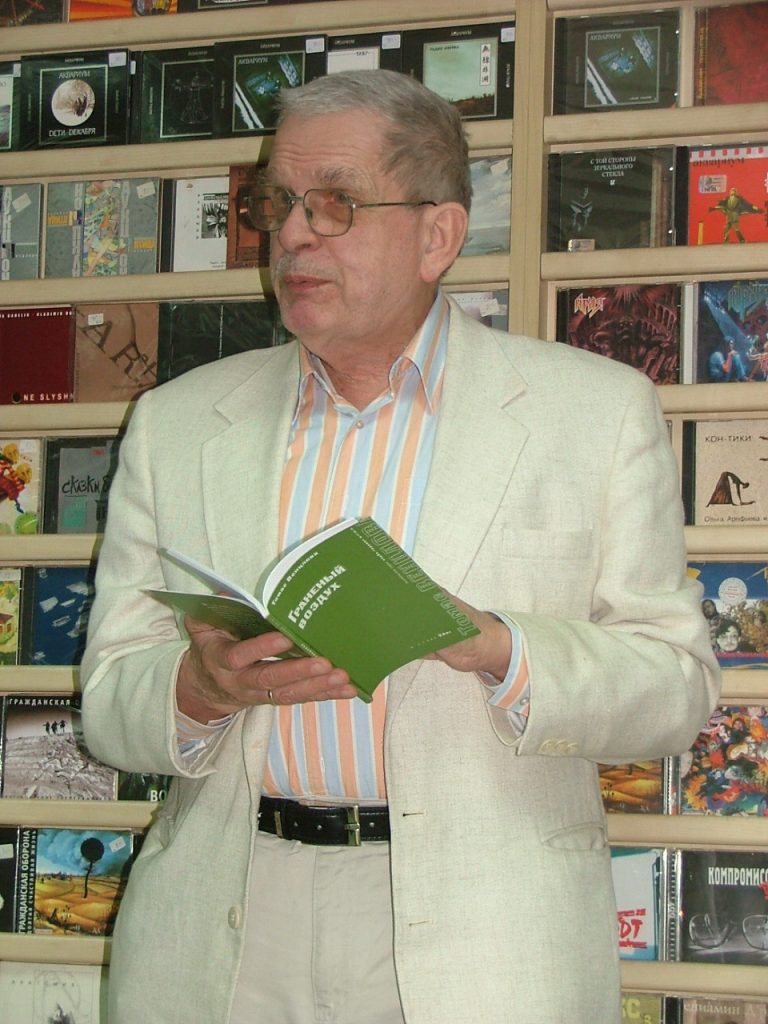

А тогда Аркаша пригласил Леонида Евсеевича Черкасского, китаиста, блестящего переводчика китайской поэзии, и это стало поистине судьбоносным событием. Леонид Евсеевич был необыкновенным человеком, полным жизни и обаяния, про таких людей говорят: «молод душой». Мы полюбили его с первого взгляда, а он полюбил нас и нашу публику и прочитал у нас несколько курсов лекций по китаистике и теории перевода. Одна из лекций была назначена на 11 сентября 2001 года, на нее пришло всего четыре человека, но он все-таки приехал, и пока весь мир был прикован к телеэкранам, мы говорили о китайской культуре…

В нашем клубе выступали Анна Герасимова, Лидия Яновская, Даниэль Клугер, Роберт Шекли, Анджей Сапковский, Елена Игнатова, Михаил и Ирина Гробманы, Владимир Сорокин, Михаил Шишкин, Виктор Шендерович, Псой Короленко, Вероника Долина, Алексей Цветков, Томас Венцлова и многие-многие другие.

Венцлова в 2009 году должен был принимать участие в Иерусалимской книжной ярмарке по приглашению посольства Литвы. Когда опубликовали программу ярмарки и стало известно о приезде в Израиль легендарного поэта, народ потребовал организовать его выступление в «Дон Кихоте». Задача была не из легких, я не представляла, с какого конца за нее взяться. Пыталась попросить помощи в литовском посольстве, но там ответили, что он прилетает прямиком на свои выступления, и они тоже не могут с ним заранее связаться. Тогда я просто поехала на ярмарку в тот день, когда был заявлен круглый стол с его участием. После мероприятия набралась нахальства, пробилась через толпу и пригласила его выступить в Тель-Авиве. К моему удивлению, Томас легко согласился. Назначили день, договорились, в котором часу забираем его из фойе гостиницы. Мы сделали объявление, люди начали обрывать телефон, а с ним не было никакой связи. Я до последней минуты боялась, что он забудет и просто не придет. Но он появился точно в назначенное время, минута в минуту, и мы привезли его в Тель-Авив. Публики набилось столько, что я снова начала трястись – на этот раз от страха, что обвалится второй этаж. Но в итоге все прошло прекрасно. Это было одно из самых крутых знакомств в моей жизни.

Цветкова привела к нам Ира Гробман. В тот вечер я впервые услышала «Двенадцать» – на мой взгляд, один из самых пронзительных его текстов. После его репатриации в Израиль мы поддерживали отношения, встречались в общих компаниях и ездили вместе на раскопки в Мегиддо. Ему было очень важно увидеть место последней битвы. У него было предчувствие конца света, особенно острое — накануне начала войны России с Украиной. Мне до сих пор кажется, что он так внезапно ушел, потому что не захотел видеть безумие мира, которое нам приходится наблюдать сейчас.

Вечер Умки, Ани Герасимовой, был в клубе одним из первых. Нас интересовала ее диссертация «Проблема смешного в творчестве обэриутов». Помню, что упоминание диссертации и просьба рассказать об обэриутах ее несколько удивили. Песни Умки имели намного более широкую известность, чем научная деятельность А. Герасимовой. Организатором ее концертов в Израиле был Витя Левин. С Витей и его продюсерским центром «Аурис медиа» мы начали сотрудничать еще в 2000 году. Потом мы не раз устраивали вместе литературные фестивали, выступления писателей и многое другое. Познакомила нас Ольга Арефьева. Мы с ней дружили на первом курсе университета, затем она бросила физфак, поступила в музучилище, уехала из Свердловска, стала известной певицей, основала группу «Ковчег». Мы не виделись очень много лет, и когда Витя привез ее с концертами в Израиль, договорились встретиться: так, благодаря Ольге, мы с ним познакомились и подружились. А Витя, благодаря «Дон Кихоту», познакомился и подружился с музыкантом Игорем Крутоголовым, и это стало началом их совместной работы. Витя и Игорь были с «Дон Кихотом» все годы его существования.

В разное время в магазине работали разные люди – Тоня маленькая и Тоня большая, Фаина, Вика, Давид, Игорь, Илья, Наташа. Каждый привносил что-то свое. В последнее время на втором этаже у нас действовала выставка-продажа хэнд-мэйда. Это была идея художницы Зои Немировской, она в считанные дни переоборудовала этаж и создала там невиданную красоту буквально из ничего. Перекрасила старые книжные стеллажи в разные оттенки оливкового, но осталась недовольна: выглядело недостаточно интересно. Тогда она взяла обычную столовую вилку и процарапала по краске изящные узоры. Пара этих шкафчиков до сих пор стоит у меня дома: рука не поднимается выбросить.

Ясно, что такая жизнь не могла продолжаться вечно. Это была «жизнь в кино», невыносимая легкость бытия. Когда-то, еще в старом «Дон Кихоте», у нас стояло зеркало, в котором отражалась часть улицы с ее странными обитателями. Мы открывали утром магазин и говорили: «Серил «Улица Алленби», эпизод четыреста восемьдесят второй». К нам ведь приходили не только интеллектуалы и поэты, хотя и поэты были хороши – пили по-черному и периодически пытались бить друг другу морды. Но еще улица полнилась разного рода безумцами. Среди них были графоманы, прятавшие свои сочинения на наших книжных полках, внук Ленина, внебрачная дочь Высоцкого и великий физик-ядерщик, изобретший что-то смертоносное и все время пытавшийся объяснить нам, как оно устроено. Во время терактов времен «мирного процесса» неподалеку от магазина взорвался автобус. Моя семья настойчиво требовала внимания; старела и болела мама. Ведьма была права: в книжном магазине от мира не спрячешься.

В России росли цены на печатную продукцию, интернет и электронные читалки начали вытеснять бумажные книги. Но главное – кончалась алия, исчезала публика. Наши старые покупатели, книжные коллекционеры, уходили в мир иной, нам звонили их дети и внуки и умоляли бесплатно забрать ненужные им библиотеки. Один за другим покидали нас друзья магазина – Саша Гольдштейн, Леонид Черкасский, Лидия Яновская, Женя Лейбович. Стена в магазине, на которой расписывались наши гости, стала напоминать мемориал. Теперь и многие другие любимые друзья ушли от нас: Зив, Цветков, Аркаша Бурштейн.

Женя Лейбович, хозяин книжной лавки, существовавшей с 70-х годов и закрывшейся в нашу волну алии, оставил мне в наследство часть своего архива — смешные плакаты, роскошную книгу жалоб и предложений, автографы его друзей-писателей, которые еще успели выступить и в «Дон Кихоте». Этот архив рифмовался с последней нашей идеей — провести выставку к 25-летию Большой алии. Мы обладали колоссальной коллекцией печатной продукции, выходившей в Израиле на русском языке с начала 90-х годов. Там были раритеты – газеты и журналы тех лет, книги уже несуществующих издательств, поэтические сборники, изданные на деньги Министерства абсорбции в рамках программы «Первая книга на родине». Среди всего этого добра можно было найти и откровенную графоманию, и настоящие жемчужины, но мы не собирались отделять зерна от плевел, мы хотели представить их все как артефакты нашей литературной истории. Эта идея не успела осуществиться. В 2013 году мы закрылись.

Каждая волна алии приносит с собой в эту страну свой воздух. Но рано или поздно он иссякает.

Недавно я почему-то вспомнила то сумасшедшее время, слушая песню Эли Бар-Яалома «Станционный смотритель»:

Он от службы своей небезвредной

Неопрятен, нетрезв и сердит,

Но не могут пространство и время,

Если кто-то на них не глядит.

Ему выпала эта нелегкая честь,

И когда, да и кто его сменит — Б-г весть,

Но хоть нет поездов, нет поездов,

А мы и все прочее есть.

Нас, слава Б-гу, сменили. Теперь эта нелегкая честь выпала другим. Удачи вам, ребята.

[1] «Ветер и поток» – эстетический идеал, стиль мышления, поведения и творчества, сложившийся в Китае в период Шести династий (III–IV вв.)

[2] Михаил Зив (15 октября 1947, Ленинград — 1 июля 2015, Тель-Авив) – израильский поэт, постоянный автор «Иерусалимского журнала»