Наталья Громова, Татьяна Позднякова

Обсуждение пьесы Евгения Шварца «Дракон» в комитете искусств в 1944 году

30 ноября 1944 года в комитете искусств шло обсуждение пьесы Евгения Шварца «Дракон». Все обсуждающие были едины, что пьеса замечательная, что написана она изящно, смешно и талантливо. И что теперь, когда идет дедраникозация европейских государств, которые провели годы под фашистской властью, требуется именно такая пьеса! И пусть она идет во всех освобожденных государствах, чтобы обыватели, попавшие под власть Дракона, видели и знали, что их ждет. Ведь они и сами могут стать такими же, как жители сказочного шварцевского государства с дырявыми и убитыми душами. И вот теперь, когда идет Тегеранская конференция, нужно морально разгромить фашизм. Все абсолютно точно знали, что речь идет о том Драконе, о том фашизме.

Но то там, то здесь проскакивало смущенное недоумение: а не поймут ли зрители или кто-то повыше эту пьесу неправильно? А точно ли это тот Дракон?

Николай Погодин один из первых поделился своими мучительными сомнениями: «Есть какие-то вещи, которые вызывают ассоциации, может быть, не нужные. Государство есть государство, и в особенности в такое острое время…». Погодин боялся, и было чего. Из сказочной пьесы буквально сквозило страшным приговором любому тоталитаризму, и автор не мог с этим ничего поделать.

За год до этого обсуждения в Сталинабаде, в эвакуации, 21 ноября 1943 года Шварц прочел «Дракона» труппе ленинградского театра Комедии. Главный режиссер театра Николай Павлович Акимов отправился в Москву в Комитет по делам искусств получать разрешение на постановку спектакля. А зимой 1944-го (главное событие времени — Ленинград полностью освобожден от блокады!) Шварц получил ошеломляющие известия — «Дракон» пользуется в Москве необычайным успехом, его хотят ставить театры Охлопкова, Завадского, Камерный и Вахтанговский.

Нет, к сожалению, у этих театров с «Драконом» ничего не получилось, но Акимов отправил Шварцу в Сталинабад несколько телеграмм, что пьеса принята, и вот-вот начнутся репетиции.

Спектакль готовился на сцене Центрального клуба железнодорожников, в помещении, предоставленном театру Комедии в столице после возвращения из эвакуации, на время московских гастролей. Управление по охране авторских прав опубликовало пьесу тиражом в 500 экземпляров. По слухам, она понравилась руководству — председателю Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко и очень авторитетному члену ЦК ВКПб, заведующему отделом международной информации ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову — еще бы, теперь, в мартовские дни 1944 года, когда советская армия начала поход по Восточной Европе, обещавший победу над драконом по имени Гитлер, пьеса «Дракон» казалась политически актуальной.

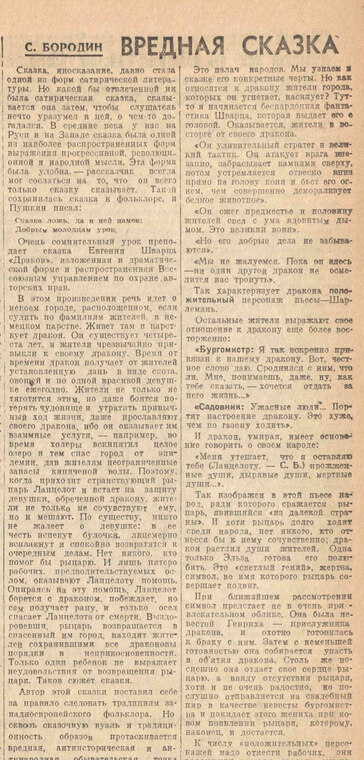

Однако неожиданно 25 марта в газете «Литература и искусство» (впоследствии «Литературная газета») появилась разгромная статья Сергея Бородина «Вредная сказка». Автор ее — советский писатель, получивший в 1942 году Сталинскую премию второй степени за патриотический роман «Дмитрий Донской». Во время войны роман этот издавался девять раз тиражом в общей сложности в несколько миллионов экземпляров. В 1934-м, по свидетельству драматурга Александра Гладкова, Сергей Бородин «имел отношение к аресту Мандельштама. Вообще он был подлецом, но скрывал это. Приложил руку к травле Е. Л. Шварца уже во время войны»[1].

Бородин увидел в сказке Евгения Шварца людей, которые «боятся потерять чудовище и утратить привычный ход жизни», процитировал в своей статье слова умирающего Дракона, обращенные к Ланцелоту: «Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души». Но назвал это «беспардонной фантастикой Шварца». Исказил главную мысль пьесы: «Мораль этой сказки, ее “намек”, заключается в том, что незачем, мол, бороться с драконом — на его место сядут другие драконы, помельче; да и народ не стоит того, чтобы ради него копья ломать». С праведным гневом воскликнул: «Каким надо обладать черствым сердцем, как далеко надо отказаться от общенародной борьбы с гитлеризмом, чтобы сочинять подобную дракониаду».

И сформулировал опасное резюме: «Шварц сочинил пасквиль на героическую освободительную борьбу народа с гитлеризмом… Затем и понадобился автору язык иносказаний, сказочная вуаль, наброшенная на пацифистские идеи».

Евгений Шварц оставил в дневнике запись: «Отвратительное ощущение, вызванное ругательной статьей,… улеглось через шесть — семь дней»[2]. Тем более что он знал — в театре Комедии продолжалась работа над «Драконом», по заказу Акимова в мастерских МХАТа и Вахтанговского театра готовили декорации и бутафорию.

Шварц приехал в Москву в конце мая и 15 июня увидел первый акт в декорациях и костюмах. Ему показалась излишней акимовская зрелищность, и он с горячностью записал: «Я утратил интерес к пьесе»[3].

Но нет, не утратил — в августе Шварц был глубоко разочарован известием о запрете спектакля.

«Дракона» успели показать трижды. Два раза для театральной общественности и один — для публики. Этот единственный открытый спектакль состоялся 4 августа 1944 года.

Зал принял спектакль восторженно — смеялся над собой, освобождаясь (хоть на время, хоть только здесь, в сказке!) от любви к своему дракону.

Из первой редакции пьесы Е. Шварца «Дракон»:

Явный советник. Господин Садовник, вы, кажется, плачете?

Садовник. Да, я плачу. Сидеть и думать, что Дракона, может быть, действительно можно победить, — это так печально.

Тайный советник. Еще бы, еще бы.

Садовник. Это напоминает юность.

Явный советник. Да, да. Впрочем — почему юность?

Садовник. Ведь мы все мечтаем в юности убить господина Дракона, как собаку.

…

Изольда. Глядите — вот фельдфебель — дворцовый страж.

Иоанна. Видите — он вдруг сорвал с себя погоны с изображением господина Дракона.

Маргарита. А теперь опять прицепил.

Изольда. Снял.

Иоанна. Прицепил.

Маргарита. Снял

Изольда. Прицепил.

Иоанна. Снял.

Маргарита. И упал без чувств от всех этих переживаний.

Акимов вспоминал: «Когда в 1944 году Театр Комедии переехал из Таджикистана в Москву и показал там премьеру “Дракона”, одобренную и разрешенную на предварительных просмотрах, во время премьеры я был вызван к очень взволнованному председателю Комитета, который сообщил мне, что спектакль этот играть больше нельзя. Мотивировок высказано не было, да и не могло быть высказано…»[4].

Возглавлявший Репертком (Комитет по контролю за репертуаром и зрелищами) Б. А. Мочалин пытался привести мотивировки: «Пьесу можно по-разному понимать. Она вмещает самые разнообразные содержания. … Надо, чтобы Шварц нашел для себя более точные ответы. Многое неясно, завуалировано. Театр не помог автору. Если спектакль выпустить сейчас, это было бы бестактно по отношению к зрителю»[5].

Руководство театра вынуждено было признать: «Острота политических проблем, затронутых автором в этой пьесе, потребовала дальнейших уточнений и доработок»[6].

Евгений Шварц не стал заниматься «мелкими зарплатами», вместо этого он переписал второй и третий акты — теперь кому-то из жителей сказочного города, кажется, удалось стряхнуть с себя очарование драконом. Конечно же, чтобы, не дай Бог, не предположить никого другого, нужно сразу сказать, что имелся в виду тот самый «европейский обыватель», что привел Гитлера к власти. Недаром Леонид Малюгин — все понимающий друг — писал Евгению Шварцу: «Условимся, что этот город находится на территории Германии, — и тогда станет легче»[7].

Заместитель председателя Комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров Александр Васильевич Солодовников, явно расположенный к Шварцу, 30 ноября собрал совещание деятелей культуры для обсуждения пьесы «Дракон». Автор пьесы прочитал участникам совещания ее новый вариант. Стенограмма совещания хранится в фонде Е. Л. Шварца в РГАЛИ[8]. За ее текстом можно расслышать голоса тех, кто пытался помочь Шварцу спасти спектакль, по крайней мере, оставить его в репертуаре Ленинградского театра Комедии.

Елена Фрадкина, театральная художница (в 1940 году она в Московском театре для детей принимала участие в сценическом решении шварцевской «Снежной королевы») решительно заявила, что публикацию статьи С. Бородина следует признать ошибкой «Литературной газеты».

Практически все участники совещания высоко оценили литературные достоинства пьесы.

Говорили о тончайшей игре ума драматурга, о его иронии. Выступали горячо, неформально.

При обсуждении пьесы все сравнивали два ее варианта, отдавали предпочтение второму. Выступающие предлагали автору пьесы внести в ее текст целый ряд поправок: изменить имена героев, их профессии, отказаться от длиннот, сократить лирические сцены и т. д.

Юткевич и Образцов решительно настаивали на том, чтобы убрать из уст отрицательного героя пьесы упоминания о цыганах, резонно полагая, что в данном контексте «цыгане» — читай «евреи». Доброжелатели посчитали, что в пьесе «еврейский вопрос выглядит вульгарно», как слишком локальный. И это при том, что пьеса «Дракон», по мнению всех без исключения участников совещания, направлена своим острием против фашизма, в первую очередь немецкого, но зреющего и в других странах Европы. Но об убийстве этим фашизмом евреев предпочитали стыдливо молчать.

Итак, все признавали международную политическую актуальность пьесы. А зам. председателя Комитета по делам искусств Александр Васильевич Солодовников сформулировал главный вывод: «Ланцелот — это демократия, и дракон — это фашизм. Борьба сил демократии с силами фашизма».

Но нечто очень важное осталось за пафосом речей, за твердо звучащими постулатами. Складывается впечатление, что каждый искал ту самую, так и не высказанную мотивировку, по которой спектакль был запрещен. Искал, но высказать, облечь ее в слова не мог — страшно было выговорить, произнести то, что произнести было просто невозможно. И многократно эвфемизмом повторялись практически в каждой речи слова: «ассоциации», «толкования». Леонов увидел в «Драконе» «какие-то параллели». И даже осмелился задать риторический вопрос: «Будем мы производить дедраконизацию той территории, на которой мы живем?».

Однако есть основания предполагать, что спектакль Ленинградского театра Комедии на подобные ассоциации зрительского восприятия и рассчитывал. По воспоминаниям Евгения Биневича, в коридоре акимовской квартиры висели его «эскизы к памятнику Сталина» — «драконья башка» над зарешетчатым пространством[9]. Ставили пьесу о Гитлере, но не могли не вспомнить молча своего родного дракона — собственного «отца народов» …

И только в 1956-м, уже после ХХ съезда, Евгений Шварц запишет: «Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. …Ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет — не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей»[10].

Режиссер Алексей Герман, которого отец двенадцатилетнего отправил летом 1950-го готовиться к переэкзаменовке по математике в Коломяках, на даче «у дяди Жени», размышлял: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одну из самых страшных эпох в истории человечества. …Шварц и писал об этом времени, и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят… Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталине, что это антисталинская история про мертвые души, гнилые души, прожженные души… не понимать этого он не мог, он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера — похожая фигура»[11].

Нельзя с абсолютной достоверностью утверждать, что Шварц смело и безоглядно написал в 1943 году антисталинскую пьесу-памфлет. Произошло нечто само по себе исключительное и вполне в духе сказочника — чудесное; честно показывая признаки тоталитаризма, он попал и в Гитлера, и в Сталина одновременно. Задолго до публикации работ Ханны Аренд Шварц показал в пьесе «Дракон» «банальность зла», его бытовое и такое знакомое всем лицо.

Люди, как прежде, так и теперь встают утром и спрашивают — не отменили ли вдруг кошек, поцелуи, рукопожатия?

«Любовь к ребенку — ведь это ничего. Это можно?» — спрашивает Шарлемань Дракона.

Вот так, тихо и по-домашнему душа героев Шварца принимает зло как должное. Вот так это продолжается и поныне.

[1] Дневник Александра Гладкова: 1960—1976 годы // Нева. — 2014. — С. 154

[2] Шварц Евгений. Живу беспокойно… Из дневников. М., 1990 С. 15

[3] Там же

[4] Акимов Н.П. Не только о театре. М., 1966. с.

[5] https://litmir.club/br/?b=210103&p=116

[6] Отчет о творческой работе театра Комедии за 1944 год // ЦГАЛИ СПб. Ф. 261. Оп. 1. Ед. хр. 27

[7] Из переписки Е. Шварца //Вопросы литературы, № 6, 1977, с.

[8] РГАЛИ Ф.2215, оп. 1 дело 21.

[9] https://www.kommersant.ru/doc/3984017 См. также: эскиз памятника Сталину работы Н.П. Акимова на внутренней стороне обложки журнала «Искусство Ленинграда» 1991 №6

[10] Шварц Евгений. Живу беспокойно. М., 1990 С. 633

[11] Герман Алексей «Я с детства был окружен великими» //Искусство кино 2015, №5

30 ноября 1944 г.

Присутствовали: т.т. Образцов, Шварц, Леонов, Марков, Погодин, Юткевич, Чужкин, Дунина, Путинцев, Ростовцев, Сурков, Солодовников.

тов. ПОГОДИН

Я читал и первый вариант, причем читал совершенно случайно, мне прислал из союза писателей Поликарпов, чтобы я о нем высказал свое личное мнение. Я тогда признал все формальные литературные достоинства вещи. Читалась она с интересом. Драматургически интересна. Но аллегорическая форма это мстительная форма. В наше время с его острыми политическими моментами у каждого, в зависимости от его темперамента, способностей и умонастроения, она может будить и вызывать различные ассоциации и толкования. Чувствовался ход войны, перипетии ее, хотел этого автор или не хотел. Или я наивен, но получилось не ахти как и даже временами вызывало какой-то протест. И я не понимал, кому адресовано это произведение. Детская сказка? Нет. Для взрослых? Но я не знаю, чему она меня учила.

Здесь это в значительной степени исчезло. Я поймал себя на такой странной мысли. Ее нужно немедленно перевести на финский, румынский, французский, болгарский языки и немедленно им предложить в одном из пунктов мирного договора ставить на их сценах эту пьесу.

Что эта пьеса талантлива – чего уж тут говорить. Это здорово, местами это просто блестяще. Но есть какие-то места, которые, не знаю хорошо это или плохо, товарищи мне подскажут, но мне лично чувствуется что-то относительно дуэли. Есть какие-то вещи(?), которые вызывают ассоциации, может быть, не нужные. Государство есть государство и в особенности в такое острое время и, если автор задался такой страшно тяжелой, непосильной задачей, то, естественно, он здесь может где-то пускать пузыри. Эти пузыри видны каждому из нас. И эти пузыри могут толковаться как политически ненужные ассоциации.

Этот вариант сравнивать, конечно, нечего с первым. Главное, что напрасно Вы поленились переделать и первый акт. Первый акт по всей авторской повадке отличается от 2 и 3 акта. Он менее насыщен блестками, он более реалистичен, он ассоциативен. Налетает, камнями забрасывает – я сей час же вижу бомбежки, налеты. Никуда вы от этого не уйдете. Может быть, это нужно убрать. Я не боюсь целого ряда философских моментов. Что касается формальной стороны дела, то мне этот прием непонятен – говорят, что в театре это получается. Когда я слушаю эти переходы, то я слышу произведение реалистическое, которое переходит в гротесковую комедию, потом вдруг кот, начинают появляться какие-то вещи. Моменты перехода из сказки в реальность и обратно, они воспринимаются с трудом. Только я привыкну к сказке, вдруг я опять перехожу в мир моих переживаний. Может быть, я неграмотен, очевидно, это такой прием. Выйдет этот тюремщик, какой-то тобольский мужик, а вдруг этот кот. Я эту путаницу воспринимаю как невыдержанность стиля. А может быть, это такой стиль.

С другой стороны, я должен сказать, как драматурга, как автора просто Шварца нужно поздравить. Это работа не сегодняшнего дня, это может идти и через пять лет. Это та работа, которая должна оставаться у автора на письменном столе, которую можно с любовью продолжать и дальше. Это, по-моему, настоящее большое литературное произведение.

тов. ОБРАЗЦОВ

Я знаю первый вариант, я читал этот вариант вчера и я слышал его сегодня. Каждый раз я получал огромное наслаждение от совершенно безудержного таланта автора. Такое настоящее наслаждение. Вы правы, конечно, что, если даже эта вещь не пойдет, то все равно она останется значительным произведением данного автора и из его личной жизни (авторской) этого «Дракона» нельзя выдрать никакими когтями.

Но пьеса это такое произведение, которое автор хочет увидеть на сцене. И, конечно, было бы очень жалко ее ставить для того, чтобы снять. И без этого, Вы правы, неожиданно снимается ряд вещей, которые должны были ставить всюду. Но если сразу снимать, то лучше ее на полке и держать. А автору и театру такое выдерживать второй раз невозможно, можно заболеть.

Я хочу сказать вот что. Что бы я сделал, если бы я ее ставил? Что бы я сделал, будучи сам себе репертком? Я предпочитаю снимать сам, чем у меня снимут. И поэтому я по честному хочу разобраться, что бы я делал, если бы я ставил эту вещь. Между первым и вторым вариантом есть разница, не только украшающая второй вариант, но и украшающая первый. Первый вариант был точней по мысли. Может быть, эта мысль была неверная. Может быть, она была спорная, может быть, даже вредная, но она была достаточно точная, что людей надо спасать даже тогда, когда они спасаться не хотят, т.е. людей из человеческих, гуманистических соображений нужно загонять в рай мечом. И ради людей, которые не желают спасаться, Ланцелот, рискуя своей жизнью, убивает Дракона, который властвовал над людьми 400 лет, несмотря на то, что эти люди не хотят, чтобы он убивал этого дракона. Он видит спасение людей гораздо яснее, чем они то видят. Он видит потому, что он человек, не испорченный драконом. А они покалеченные драконом, испорченные люди. Вот ради этих людей он жертвует своей жизнью и убивает дракона. Убив его, выяснилось, что он ошибся, что этого, оказывается, недостаточно. Оказывается, дракон настолько распространился среди людей, что следующим ходом нужно уничтожить следующего дракона в образе преступника. И тогда нужно снимать голову другому дракону. А затем начинается огромная работа по выкорчевыванию дракона из каждого жителя, причем, если я не ошибаюсь, это брал на себя тот же Ланцелот. Он говорил: вам будет больно, но каждый должен это вытерпеть. Мне кажется, что Ланцелот не уходил, он оставался доделывать эту работу. От ассоциаций тут никуда не денешься. Они есть, этого автор не скрывает. И в этом я видел некую, может быть, очень смелую, но ассоциативную правду.

Можно себе представить, что слетел некий дракон в некоторой стране, что ему наследовало нечто президентообразное, сохранившее в себе все черты дракона, но все внешние повадки демократического правителя. Но его допускать нельзя и завтра пойдет огромная работа над перевоспитанием людей, которые 400 лет находились под властью дракона, по сказочному, а не по сказочному – 10-12 лет. И хотят этого люди или не хотят, но они будут воспитуемые. Я так понимал эту концепцию, теперь она довольно шибко изменилась, и по очень простой причине. Сейчас получилось вроде как три сорта народонаселения данной страны. Первый сорт эти приближенные дракона, бургомистр, его сын и его помощники. Второй сорт это те обыватели, которых мы видим в комнате. Это не министры, не капиталисты, это вроде гости. Так ка Ланцелот общается только с ними и говорит им, что ему нужно будет выкорчевать душу дракона, говорит им, что это будет полезно, то выходит, что они представляют собой, если не народ, то значительную часть народа, ради которого Ланцелот жертвует своей жизнью.

Но появляется довольно серьезный народ, который кричит на улице, который бежит куда-то и уничтожает тушу дракона, который поднимает восстание. Уже фельдфебель прибежал в штатском костюме. Т.е. существует довольно большая масса. Раз такая здоровая масса существует, то ради этой массы Ланцелот и убивает дракона и потом снимает голову второму правителю. В новом варианте пьесы ради этих мелких людей, которые населяют эту комнату, не стоит возиться, не стоит выдерать дракону душу и каждому из них, ибо их мало. Поэтому его обращение «друзья мои» в окно, оно направлено к тем, которым мы верим, что это довольно значительная масса. Из-за этого сместилась идея. Финал автора, обращенный больше к нам, к Реперткому, по существу, обращен только сюда. В виду того, что эта вещь ассоциативная, такой уход Ланцелота тоже становится, пожалуй, опасным. Потому что выходит, что Гитлера сместили, потом еще кого-то сняли, а потом, вроде, не наше дело. Положение это, по-моему, неверно.

Так как я бы все-таки мечтал, чтобы такой спектакль пошел в наших театрах, я, правда, не был на спектакле, но слышал, что зрители воспринимали с страшным ражем, следили за ходом событий – то я бы этих людей, населяющих комнате, приспособил бы к драконьему правительству, раздал бы им какие-нибудь должности и ради них не бился бы, освободил бы страну, но не этих Фридрихоснов. Они мне страшно несимпатичны, в них нет какого-то человеческого качества. Я бы их присоединил сюда и выкорчевал бы их вторым ходом с корнем. А вот архивариуса я бы от них отделил. Он принимает участие в этом государственном аппарате. И если это сделать, тогда не будет вопроса «ради кого» и тогда не будет вопроса можно или нельзя уезжать Ланцелоту. Если уже второй ход совершился, если весь народ данной страны опрокинул дракона, то, мне кажется, что пьеса будет правильной.

Вопрос о том, что ассоциации могут идти двумя разными путями, то есть часть может как-то преломляясь, попадать туда, куда не надо, — это спорный вопрос и к нему не нужно относиться, закрыв глаза, по ханжески. Я бы, как ни странно, вытащил оттуда цыган. В этих условиях этот еврейский вопрос выглядит вульгарно. Он не разбирается темой этой пьесы, а ассоциации слишком локальны. А данная сказка, чем больше потеряет локальность, тем больше выиграет. Мне сдается, что локальные ассоциации очень интересны в абсолютно не ассоциативной сказке. То есть, если в смешной сказке какая-то Баба-Яга что-то скажет, что ее спикировал на своей метле, будет смешно и весело. А в данной и без того ассоциативной вещи эти локальности не нужны, потому что я без того не пойму ширину этих ассоциаций. Локальность в данной вещи почему-то не радует в такой степени. У Евгения Шварца в его сказке «Красная шапочка», где не было никаких ассоциаций, локальная вещь с милиционером, регулирующим движение в лесу, была страшно смешна.

Мне кажется, что данный второй вариант, потерявший, может быть, некоторую свою точность и философскую заостренность, практически возможен к осуществлению в театре, и мне сдается, что было бы жалко, если бы еще театр и автор не сделали усилий если бы друзья театра и автора и Комитет не помогли бы доделать эту вещь, потому что наличие литературных и театральных перлов, которые здесь есть, при такой нашей театральной бедности сейчас, заставляет нас не бросаться такими богатыми вещами.

тов. ЛЕОНОВ

Мне очень понравилась пьеса. Литературные качества ее очень высоки, и, конечно, мне бы лично хотелось, чтобы она была в репертуаре. Здесь вопрос вот в чем. Мы очень большое внимание сосредотачиваем на этом сюжете. Невольно все будут искать значимости того или иного мотива, движения, выражения, и это будет в очень большой степени затруднять движение пьесы на театре. Все время какие-то параллели. Нужно, если они даже не хотят, их спасать. Вот это вызывает какую-то параллель. Будем мы производить дедраконизацию той территории, на которой мы идем? (может, — живем?) Все время какие-то параллели. Возникают сразу очень острые вопросы. Кто может здесь ответить и какой ход здесь придумать, чтобы не ошибиться в том или ином повороте истории.

Как бы я стал поступать при такой ситуации? Я боюсь приглашать к этому автора, я высказываю свое личное суждение на этот счет. Но ведь сам по себе миф о Персее очень реалистичный, очень лапидарный. Сказка, которую мы прослушали, очень изящна, исполнена блестков, большой памфлетной остроты, большого остроумия. Когда автору говорят, что нужно доработать, то после того, как автор сделал второй вариант очень честно, я думаю, что может быть более правильно посмотреть, что выгоднее. Это мое приватное мнение. Может быть, лучше сделать так, чтобы не возникало никаких параллелей.

Я бы сделал таким образом, это придало бы остроту и блеск самой сказке. Не длинна ли эта сказка? Раз это сказка, тут будут посторонние эффекты. Я бы убрал целиком женитьбу бургомистра и все это второе правительство. А что, если бы ушел Ланцелот тотчас же после победы над драконом? Тем более, что это задлиненно вообще. Тут спадает и некоторый блеск в женитьбе бургомистра. Если бы это было убрано не возникло бы никаких параллелей. Это смотрелось бы легко, просто, приятно, и комедийный сюжет, который здесь вложен и который автор очень хорошо нашел, это очень самостоятельно и хорошо, ловко сделано. И нужно ли делать такую тяжелую нагрузку? А те вопросы, которые решает автор, были ли они решены на Московской и Тагеранской конференции? Я, например, этого не знаю. При таком варианте, как сейчас, она сможет пойти после войны очень легко и просто, а сейчас это будет затруднительно. Что значит женитьба бургомистра? Я не знаю. Это не психология запуганного человека. Но такие вопросы будут возникать. Иногда эта самоткань этого мифа очень легка. Это очень тонкий узор, а когда на этом тонком узоре положить свинцовое ядро, эта ткань рвется.

тов. ЭРЕНБУРГ

Мне очень жалко, что я не слышал, что говорил т. Погодин. Я считаю, что пьеса имеет несколько уязвимых мест, но что ее необходимо спасти, потому что это единственное театральное произведение, насколько мне удалось проследить, которое отвечает тому, о чем думают сейчас у нас и в Европе и о чем будут думать и завтра.

То, что говорил Леонов, можно перевести следующим образом: если убрать из пьесы то, что составляет пьесу, то пьесу можно поставить. Потому что центр пьесы не в борьбе Ланцелота с драконом, а во всем том, что Леонид Максимович считал на нежной кисее неразорвавшимся снарядом. С этого момента пьеса начинает приобретать характер, определенный язык. Это сатира в форме сказки. Это очень определенная сатира, и в ней не только не мешает какая-либо локализация, но, наоборот, ее украшают чисто поэтическое, сказочное, вроде кошки или осла, к сожалению, исчезнувшие, которые являются чисто поэтическим элементом.

Мы не знаем, о чем говорили на Тегеранской конференции, но мы знаем, что Молотов сказал, что может быть разбита фашистская армия, но нужно еще морально политически разгромить фашизм. Это является заявлением не легкомысленным и не двусмысленным, а совершенно точным, и эта сатира посвящена моральному разгрому фашизма.

Вы меня простите, я буду говорить публицистически. Художественно я ставлю пьесу очень высоко. Но я думаю, что в общем сейчас не дискуссионный вопрос, хорошо ли она написана: как будто все согласны с этим, и об этом говорить не приходится. И когда мы подходим к этому, здесь начинаются некоторые уязвимые места, исправимые, на мой взгляд. Первый вариант художественно мне больше нравится, он лучше. Но первый вариант был в порядке политическом абсолютная неразбериха, настолько, что все время у меня мысль разобраться, о чем идет речь, о государстве, захваченном фашистами, или о фашистском государстве. Это сказочное путало два мира. Франция и Германия. Положение Франции, захваченной драконом, и положение Германии, где лракон более или менее (пропуск)

Когда я говорил с автором после того, как я прочел первый вариант, я ему высказал свои сомнения и сказал, что нужно направить в какое-либо из двух русел. Я уже не говорю о браке с Эльзой, но все, что происходит с этими ткачами и точильщиками… что это за народ, который там где-то под окном, который дает ему оружие? Все это по отношению к государству Германии, все ассоциации с Германией, все имена, все это наводило на мысль о Германии. Против этого все протестовали. Теперь для меня ясно из второго варианта, что речь идет о захваченном фашистами государстве и о том безобразии, которое представляет эта маскировочная полу-фашистская конфурмированная группа, то, что нам всем важно. Необходимо это во всех странах разгромить, и не оружием, а разоблачением. И в этом отношении пьесе предстоит большая дорога. Я ее вижу во всех театрах Европы.

Недавно была высказана мысль, что мы можем что-то поставить заграницей из того, что мы не ставим у нас. Это неверно. Это может быть по отношению к религиозным журналам, но по отношению к театральным постановкам этот номер не пройдет. Что вы думаете, если бы заграницей пошла пьеса, которая не идет у нас. Так об этом очень много писали бы.

Здесь необходимо устранить ряд вещей. В некоторых моментах я согласен с Образцовым. Это должны быть, конечно, служебные люди, вся история в том, что они служат ему, отрекаются от него и потом пытаются занять его место. Это чиновники. В этом плане непонятна история с архивариусом. Все то, что касается архивариуса и Эльзы требует коренного изменения. Остальных сделать чиновниками у дракона. Это для автора не сложно. Два дня работы. Тогда понятно. Что за стеной есть народ, и сатира посвящена не государству данной страны, а какой-то теплой кампании, которая представляет собой отравленных фашизмом людей, продолжавших дело фашизма, которое нужно разгромить. Я не согласен с Образцовым, что локализация мешает здесь. Вы это за сказкой или за нежной кисеей не видите. Это политическая сатира.

Что касается военных выражений. Пародии на сводки, они звучат очень хорошо. А вот, что касается Ланцелота и этих ассоциаций, здесь начинается путаница. Я не хотел бы, чтобы Ланцелот представлял собой Красную Армию. Это бы мешало всему делу. Это может быть какая-то освободительная сила. Мы не должны брать в данном случае такую параллель. Если мы придем туда и освободим, то, надо надеяться, что бургомистр не останется в живых. Сейчас эти Маниу(?) и Братиану чувствуют себя очень неважно в Бухаресте. Во всех странах, где будут освобождать наших друзей. Будут обязательно свадьбы у бургомистра.

Политическое значение такой пьесы огромное. Поэтому что тут нужно сделать?

Первое – убрать все то, что дает впечатление о том, что это Германия. Это осталось из-за имен. Пускай это будут фашиствующие имена. Но Миллер это не фантастическое имя. А имя очень многое дает, в театре, может быть, не так, но, когда читаешь, то Миллер наводит на ассоциацию Германии. Убрать все, что эта фантастическая страна – Германия. Это страна Х.

Второе – люди, которые там показаны, должны быть связаны с драконом. Они не только жертвы, но и куплены драконом, и в данном случае они ему помогают.

Третье – насчет Эльзы. Я понимаю необходимость этой сказочной основы, этой любви и свадьбы. Но тогда Эльзу надо сделать какой-то другой и сделать социальное положение архивариуса иным. Пускай он не будет архивариусом дракона.

И четвертое, это уже мелочи. Пускай Ланцелот будет одним из таких странствующих рыцарей, на котором не концентрируется монополия освободителя. Все эти вещи очень легко исправить. Здесь, в пьесе он, по существу, главный освободитель. На это претендовать здесь можем только мы. И тогда начинаются все ассоциации – а где он был, почему у него не было оружия. Значит, его нужно сделать фантастическим, условным, что автору, опять-таки, не трудно.

Я считаю, что отвергнуть сейчас, при наших условиях, пьесу будет неправильно (я не говорю в порядке бедности репертуара). Основная задача политическая, государственная сейчас совершенно ясно сформулирована. Политическим разгромом фашизма мы заниматься не можем, художники. Заниматься моральным разгромом можем только мы. Здесь ни армия, ни государство ничего не сделают. Моральный разгром фашизма это наше дело.

Это первое художественное произведение, которое посвящено этому вопросу, т.е. основной задаче завтрашнего дня. Поэтому подойти так и сказать, что это хорошо, пускай это полежит и отстоится – неверно. После морального разгрома эта пьеса абсолютно не будет интересна. Она будет сохранять свои художественные качества, это, конечно. Поэтому нужно просить автора, это очень тяжело, он взялся за такую страшно тяжелую и ответственную область, но здесь нужно еще поработать в направлении точной ясности. В этой пьесе может быть сколько угодно фантастического, сказочного. Но как тольео она переходит на сатиру, должна быть такая ясность, чтобы было видно, против чего это направлено, без всякой возможности десятков толкований. Второй план – поэтический, он останется. А вот непосредственно политическое, сатирическое воздействие оно требует большой точности.

тов. ФРАДКИНА

Мне кажется, что присутствие И. Эренбурга здесь не случайно. Это меня очень обрадовало, потому что мне кажется, что эта пьеса продолжает дело его статей. И наша влюбленность в эту пьесу не останется только тем, что мы эстеты, и нас волнует эта тончайшая игра ума, иронии. Эта пьеса, прежде всего, нужна политически. Вот почему, мне кажется, было бы большой ошибкой Литературной газеты дать статью Бородина. Уже пора спохватиться. Эта пьеса прежде всего замечательна тем, и Вы это лучше меня высказали, что она действительно морально громит фашистскую идеологию, она раскрывает растленное поколение людей.

Поэтому всякая подозрительность, всякая чрезмерная осторожность, все эти суждения, ненужные опасения насчет ассоциаций должны быть категорически отстранены. Уже в «Тени» у Шварца была замечательная ироническая философская игра ума, когда доктор говорит, что, если человек не может перенести справедливость мира, он должен смотреть сквозь пальцы, или в другом месте, что девушку украшает скромность и прозрачное платье. Это хорошая образность, и мы уже от этого отвыкли.

Я защищаю эту пьесу не как эстет, а как человек, который считает, что сейчас очень важно показать это растленное поколение, и показать средствами искусства. Это пьеса продолжает дело Эренбурга, которое он делает так великолепно и талантливо

Погодин говорит, что это смешение сказочного и реального мешает. А я в этом вижу поэтическую прелесть пьесы, все ее талантливое своеобразие. Это должно быть в последующих актах, когда вы говорите о русалках, вот такое смешение сказочного и реального хотелось бы видеть еще больше. Чем больше было бы воображения, тем меньше было бы всяких подозрительных придирок. Здесь два плана, фантастический и сатирический. Но сатира через фантастику. Вторжения сказочного в сатирическое мне хотелось бы еще больше, тем интереснее была бы пьеса.

Мне кажется, что нужно больше абстрактности. Ланцелот чем хорош? Это какой-то абстрактный странствующий рыцарь. У него и доспехи дон-Кихота. Вот это дон-кихотское, общечеловеческое в Ланцелоте это очень важно в пьесе. В этой пьесе есть извечная борьба добра и зла всех сказок мира, и это останется в пьесе, в этом ее великолепное гуманистическое начало, очень теплое, умное и философское. И если бы это человеческое еще больше пробивалось через эти конкретные ассоциации, было бы лучше.

О финальном монологе. Он еще не удался. Над ним еще нужно поработать. Он страшно снижает пьесу. Все то, что в ней было большого, философского куда-то уходит.

А в целом нужно, чтобы эта пьеса обязательно шла на театре, потому что она продолжает то дело, которое в публицистике делает Эренбург. Она помогает убивать в человеке драконовское и показывает растленное, искалеченное драконом поколение.

тов. СУРКОВ

Я знаю первый вариант, видел спектакль, а второй вариант слушал сегодня впервые и должен сказать, что очень трудно судить об этой пьесе, прослушав ее только раз. Ее надо читать более обстоятельно, потому что речь, действительно, идет о целом ряде очень тонких и очень конкретных частностей. Мне казалось в свое время, что эта пьеса выиграет, если ее по возможности осмыслить, как чистую сказку. Мне казалось, что, если автор спрячется на этот остров сказки и взорвет все мосты, которые соединяют сказку с жизнью, тогда он лишит возможности своих противников разъять его пьесу оружием слишком жестких и слишком прямых параллелей. Второй вариант убеждает меня, что это будет совершенно противоположно пути автора, его пути на сатиру. И во втором варианте, конечно, памфлетный смысл выражен более четко, он получает более выкристализованную форму. В первом варианте трудно судить, о чем идет речь, а здесь это совершенно ясно. В первом варианте главное затруднение состояло в том, что трудно определить взаимоотношения между драконом и Ланцелотом для того, чтобы спасти народ этой страны… Мы не приходим в Германию для того, чтобы спасать народ Германии. Если это страна, оккупированная немцами, тогда совершенно было ясно, что трактовка населения этой страны была через чур пессимистической и прямолинейной. И главное, что сейчас мешает принять эту пьесу до конца, состоит в том, что эта скептическая оценка Европейской ситуации дает себя знать в пьесе. Совершенно ясно, что пьеса направлена против морального наследия фашистов. Совершенно ясно, что пьеса направлена к тому, чтобы это наследие фашизма уничтожить в сознании людей и разоблачить эту зараженность фашизмом определенных слоев европейского мещанства. И это сделанот очень четко. И намерения автора не подлежат никакому сомнению, они глубоко современны. Это изображение европейского мещанства, зараженного драконом и дышащего этим ядом дракона, оно сделано настолько ярко и полно и настолько занимает содержание этой пьесы, что этому веришь. А есть де-то народ, который противопоставляет собой силу, противостойкую этому. Где-то происходит борьба Ланцелота с силой зла и где-то он встречает поддержку и сочувствие. И раскрывается страна в четко обозначенных и остроумных образах, и страна эта встает, как страна, им пораженная. Я хочу воспринять эту страну, как страну не драконовскую и поэтому имена Фридрихсен, Миллер, имя девушки и все обстановка нужно изменить. Все это здесь немецкое, и чиновники немецкие и сказочная романтика, идущая от немецкой романтики. Все это определяет направления замысла в ту сторону. И тогда снова возникает целый ряд логических трудностей, почти неразрешимых. Тогда и брак с Эльзой и появление Ланцелота и качество спасателя этой страны трудно поддается четкому объяснению.

Я не знаю, по какому пути следует сейчас идти, чтобы эта пьеса раскрывается более четко и приобрела смысл. Если идти по пути ее нейтрализации, то это очень закономерный и правильный путь. Но он убивает главное, потенцию автора. Тогда трудно решить эту задачу – кто эти люди и есть ли кроме них кто-то еще и что с ними происходит. Все это не заслоняет от нас в Европе силы, с которые мы верим и которые составляют нашу опору. Этот второй элемент нашего отношения к Европе, он недостаточно активно вскрыт в пьесе. Можно ли это сделать или нет, это главный вопрос. Если мы будем видеть только Европу, раскрытую через сатирический образ, то это вряд ли сейчас своевременно. Это несколько односторонняя концепция и через чур пессимистическая для тех задач, которые стоят перед нами а области пропаганды. Поэтому в замысле пьесы все еще не все достаточно четко и ясно.

тов. ЮТКЕВИЧ

Мне, во-первых, кажется, что на оценке пьесы сказывается какая-то наша совершенная неразбериха жанровая. Тот же Погодин удивляется, что в пьесе смешивается план фантастический и план реальный. Погодин автор пьесы «Шуба английского короля» и тогда Погодина это не удивляло. А это было довольно неплохо.

Не понять того, что является силой Шварца и что является глубочайшей традицией, свойственной вообще фольклору и сказочной литературе, это не понять, конечно, существа пьесы, ее закономерности и ее крайней желательности. Ограниченность жанровых средств это вещь совершенно нездоровая.

По поводу точного адреса вещи. Претензия к пьесе, чтобы она заключала в себе еще показ второго плана, еще народных масс Европы совершенно несправедлива, это совершенно не свойственно данному жанру. От сатирического памфлета или сказки не надо требовать этого плана. Это не в плане этой вещи, не в его задаче. Тогда писать некий гибрид, который не может существовать в искусстве. Было бы бестактностью Шварца, если бы он пытался это сделать.

Шварц писал, конечно, пьесу заново и, в частности, он использовал хорошо урок театра. Ткачи мне очень не нравились в первом варианте пьесы, они были очень формальны и не интересны. Здесь они сделаны очень органичными, придуманы очень хорошо сценически. Это гораздо остроумнее. Это изобритательно и это очень органично. Сколько мы мучились в театре с кузнецом! Автор это плохо написал. Сейчас это написано хорошо, и это сейчас абсолютно органично. А нужность этой пьесы сейчас чрезвычайная. Я думаю, что Николай Федорович глубоко неправ, говоря, что «я вижу эту пьесу на сцене Болгарии, Румынии и т.д.» Ее нужно увидеть прежде всего на сцене Москвы.

Что сейчас нужно сделать? Я согласен с практическими замечаниями, которые здесь сделаны. Нужно изменить имена. Очень правильное предложение заставить подкупить действующих лиц. Они, по существу, подкупленные. И они будут смешными, если у них будут фантастические имена и титулы. Я думаю, что архивариуса нужно сделать лицом более свободной профессии, и тогда будет более понятна его фигура.

Очень правильные соображения относительно ордена странствующих рыцарей, а не одиночки Ланцелота.

Я был всегда антицыганистом, цыгане не нужны.

Там нужен осторожный редакторский карандаш. Последний монолог нужно вычеркнуть. Не нужно мучиться, чтобы еще раз писать. Шварц писал его раз 20 и из этого ничего не получилось. Очень хорошо, когда он говорит фразу «Смерть убийцам». Вот это хорошо. Сейчас прибавилась нотка беспощадности и злости, которая выражена в конце. Достаточно.

Мне все-таки кажется, что за пьесу последовательно дерется театр, потому что он считает, что это очень нужная для нас в театре вещь и ее сейчас очень легко дотянуть до нужного результата.

тов. АКИМОВ

Мне очень приятно, что эта новая большая работа Е.Л. нашла моральное признание и художественную оценку у большинства присутствующих. А второе, что я всегда был убежден и сейчас убеждаюсь в политической нужности этой пьесы. Когда меня спрсили, неужели стоит возиться с темой мещанства, против которого она направлена, я был убежден, что с европейским мещанством возиться стоит, оно будет многое представлять себе и завтра.

Поэтому посвящать пьесу целиком отрицательным персонажем тоже не стоит. А та прослойка, против которой направлена эта пьеса, это самая хлопотливая прослойка. Она и будет вызывать наше внимание.

Нужность этой пьесы несомненная. А если пьеса эта нужна, если мы условимся в основном на этом, то нужно всем вместе ее доделать и исправлять. Здесь уже было сделано много правильных указаний. Я целиком согласен с Ильей Григорьевичем. Считаю, что его замечания устраивают режиссера, думаю, что вполне устроят и автора.

Не хотелось бы решать вопрос, продолжать ли автору самостоятельно свои упорные и бесплодные попытки, или мы займемся этим вместе, потому что после первого обсуждения спектакля резюме было такое: можно ли с этой пьесой что-либо сделать или нет – сказать трудно, а что с ней делать, сказать точно нельзя. И театр в этом отношении взял на себя смелость сказать. Что нужно работу над пьесой продолжать. Если те общие тенденции, которые высказывались, т.е. уяснение, уточнение того второго варианта, который сейчас есть, если это будет сделано целиком театром с помощью реперткома и всех прочих начальников, которые нам помогут, то мы можем в довольно быстрый срок довести данный экземпляр пьесы до того, чтобы ни одним лишним словом он не вызывал ненужных ассоциаций и описаний. После этого театр дорабатывает спектакль по данному варианту, потому что я, лично, не перестаю верить в конечный успех и победу данного предприятия.

тов. ШВАРЦ

Собственно говоря, Николай Павлович сказал в основном то, что я хотел сказать, что, действительно, самый спор, сказка это или сатира, кажется мне схоластическим и ненужным. Есть разнообразные виды сказок. Есть сказки, похожие на пьесу, на сатиру и есть сказка в сатире, и это совершенно не противоречит сказочному жанру. И, действительно, брать из сказки все то, что в ней есть политического, мне неинтересно. Я прошлый раз говорил и повторю еще раз, что мы – единственное поколение, может быть, которое имело возможность наблюдать не только судьбы людей, а и судьбы государств. На наших глазах государства переживали необычайно трагические вещи и эти вещи задевали нас лично. Мы были связаны с ними, как будто это происходило рядом. От поведения Франции, Норвегии, Румынии зависела судьба многих друзей в Ленинграде. Поэтому не использовать всего того опыта, которое дала нам это война, было бы неинтересно.

И я, в частности, принимаю, и напомню вам через некоторое время, эти призывы к чистой сказке. После этой сказки я собираюсь я собираюсь заняться чистой сказкой без всяких ассоциаций. Но этот опыт, который мы приобрели за эти годы, необходимо было, мне кажется, высказать. И я его попробовал высказать.

То, что говорил Илья Григорьевич очень ясно и очень правильно. Конечно, Шарлемань должен быть историком. Как историк он знает все документы. Что Фридрихоен и другие не служат – это просто недосмотр. Они выросли из выходных и просто не успели их заглотить, чтобы они выросли на штатную работу.

Целый ряд вещей необходимо уточнить. Имена можно изменить. У меня из второго варианта выпала одна идея, где деревья говорят совершенно точно, что это покоренный народ, согнанный из разных городов. Поэтому такая разница в фамилиях. Конечно, это покоренный народ, а фашизм это дракон в нем. Так что в смысле уточнения это не противоречит.

тов. СОЛОДОВНИКОВ

Е.Л. – настоящий подвижник. Его такая очень честная подвижническая работа и убеждает и побеждает не только друзей, но и противников пьесы. То, что сейчас сделано с этим произведением, в значительной мере привело к такому окончательному варианту текста произведения, который не только позволит театру вместе с автором работать, но и осуществить спектакль и показать его не только Реперткому, Комитету и ближайшим друзьям, но и широким слоям зрителей.

Я хотел задать один вопрос в дополнение к тем полезным совета, которые сегодня были высказаны. Сатирическая сказка – такой жанр возможен и вероятен. И пьеса, видимо, является таким жанром – сатирической сказкой. Ее надо редактировать. Автор с этим согласен. В каком направлении должно идти это редактирование? Я думаю, что это надо делать под углом сказочно-философского осмысления того, что происходит и должно происходить, отказываясь все же от слишком прямых ассоциаций, от слишком определенных указательных перстов.

Возможны две трактовки пьесы какая она сейчас есть. Н.П. говорит, что эта пьеса о европейском мещанстве. (нрзб) понят не слишком обширное.

Ланцелот это демократия и дракон это фашизм. Борьба сил демократии с силами фашизма.

——

Тов.ЭРЕНБУРГ

Ланцелот в моем представлении это народ. Я хотел предложить автору сделать так, что Ланцелот какое-то количество лет спал. Теперь он просыпается и не понимает, что происходит. Он возвращается в какое-то место и не узнает его. Это какой-то (нрзб) местный рыцарь, который очень долго спал заколдованный. Лензолот – фантастическая сила народа. Это народ, который поднимается против фашизма.

тов. СОЛОДОВНИКОВ

То, что предлагает И.Г. более реально пройдет. Я сторонник того, чтобы слишком прямых ассоциаций не делать и на это не тянуть. Это социально-философское через сатирическую призму осмысление того, что происходит там. Освобождение народов от власти фашистов.

Еще маленький упрек я хотел бы сделать Е.Л. В некоторых местах есть какое-то литературное кокетство. Я бы мог процитировать некоторые места, например, разговор с Генрихом: «… мне хочется отдать за него жизнь…(читает)» Это уводит иногда от известной простоты, ясности, которая должна быть в сказке. Не очень свойственна этой сказке такая изощренная комедийность. Девушка говорит: «… Идет, идет… такой чистенький, такой хорошенький…» Здесь нужно отказаться от этих нарочитых вещей.

Я думаю, что если Е.Л., тем более с помощью театра, использует те хорошие советы, которые сегодня здесь были даны, со свойственной ему проницательностью и в то же время добросовестностью, то пьеса получит тот текст, который у нас будет вызывать сомнений совсем мало, а, может быть, совсем не будет, и будет осуществлен на сцене.

РГАЛИ. Ф.2215, оп. 1 е.х. 21.

(Расшифровка Т.С.Поздняковой)