Памяти Григория Кановича

Григорий Канович – русский, израильский писатель, поэт, драматург, переводчик, сценарист. Автор более десяти романов о жизни литовского еврейства, пьес и сценариев художественных фильмов. В 1989—1993 годах возглавлял еврейскую общину Литвы, избирался народным депутатом СССР (1989—1991). Награждён Командорским крестом Великого князя Литовского Гедиминаса, лауреат Премии Правительства Литвы в области культуры и искусства и Национальной премии Литвы, лауреат премии Союза писателей Израиля и премии имени Юрия Штерна.

Кшиштоф Чижевский. Укоренённый в бездомности

Григорий Канович родился 18 мая 1929 года, умер 20 января 2023 года. Писатель. «И все. И больше ни строчки, ибо все остальное неправда».

Именно эти слова выcек бы на надгробии Кановича старый каменотес Эфраим Дудак, главный герой его романа «Козленок за два гроша», переведенного на множество европейских языков. Эфраим был сыном плотогона Иакова, человеком могучим, «с широкими, как русло Немана, плечами» и крепким хребтом, по которому, словно по мосту, однажды проехала телега водовоза Шмуэля-Сендера. Были у него два дома: один крытый соломой, а другой — молчанием, а если кому и этого мало, скажем, что он вырубал на надгробьях ангелов так, что даже с подбитым крылом они рвались в поднебесье…

Подумать только, такое надгробье могло появиться в местечке, «куда Бог если заглядывал, то только на минуту. А что он может сделать за минуту?».

На отцовском надгробье Эфраим вырезал плот. Рабби Ури смотрел на это косо — на еврейском кладбище могут быть гранатовые плоды, пальмы, виноградные лозы, даже лев или пеликан с выводком, но плот? Впрочем, с тех пор что-то могло измениться, мир не стоял на месте, и плыли, пущенные по течению реки времен, новые тома саги о литовских евреях из рода Дудаков. Нетрудно догадаться, что узнай Эфраим о смерти Григория Кановича, он не стал бы переделывать плот в челнок с маленькой фигуркой гребца, уронившего весла. «… Небо — не земля, там всем хватает места».

Так почему бы небу не принять плот, взлетающий над землей, словно птица? Пусть это будет похожий на дом с открытыми окнами, напоминающими мацевы, обожженный погромами плот-Книга, вроде того, какой изобразила на обложке польского издания «Козленка…» художница Ивона Хмелевская.

А на плоту маленькая неприметная фигурка, ее швыряют яростные волны, и она исчезает «в непроглядной пропасти воды-смерти». Так это видел Эфраим, человек, брошенный на вспененную волну реки жизни, в безумие стихии, в гибельную, притягательную силу воды.

Григорий Канович, как и Эфраим, за всю свою долгую жизнь видел только рассыпающийся плот, от которого остались лишь «склизкие, мокрые бревна, и каждый норовит присвоить их, чтобы построить свой дом, срубить свой хлев, воздвигнуть свою крепость». Ребе Ури бросал слова на ветер, когда увещевал идти дорогой праведных и держаться веры: «что это за вера, которая умещается в одном доме, которую можно загнать в хлев, для которой требуется крепость?». Поэтому плоту, который вытесал бы Эфраим на писательском надгробье, понадобилась бы новая прочная стяжка, скрепляющая разрозненные бревна, и человек, пытаясь на нем устоять, уже не мог бы цепляться лишь за то, что нажил.

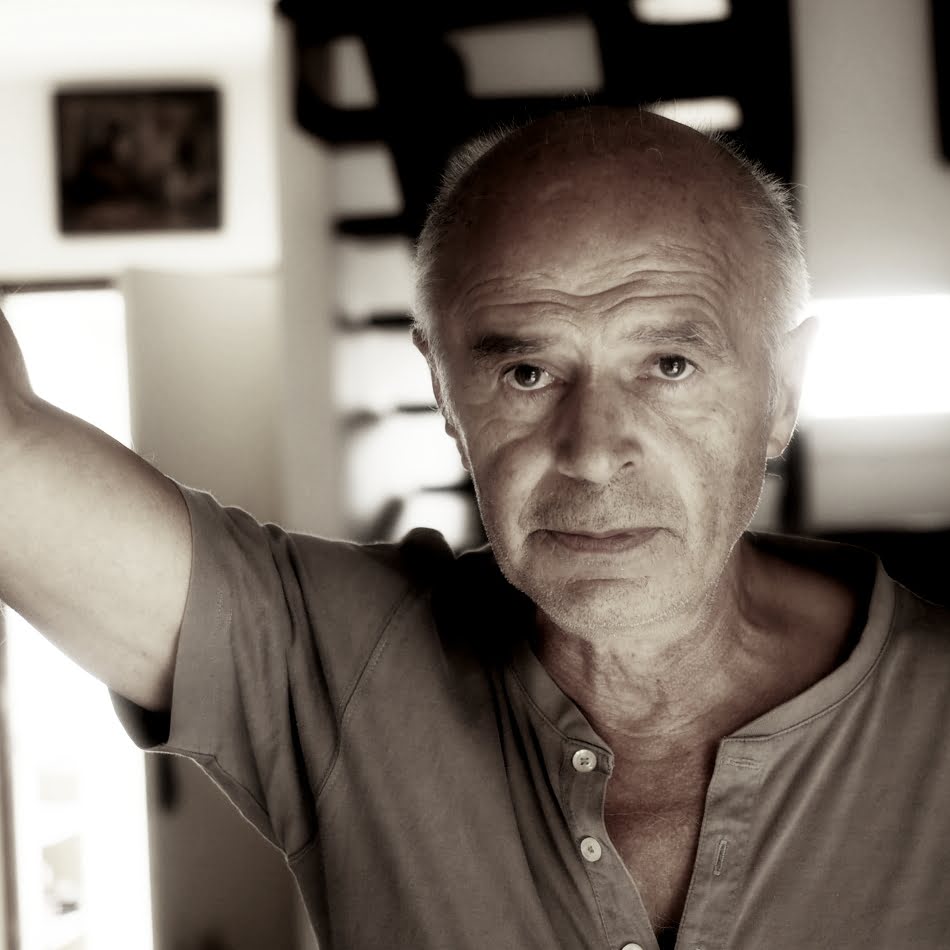

На фотографии, которую я сделал в квартире Кановичей в Бат-Яме, Григорий сидит под своим портретом работы Адомаса Яцовскиса. Человек на плоту, укорененный в бездомности. Не нашлось ему места на земле.

В последний раз мы виделись в ноябре 2019 года. Стоило переступить порог его дома, как я поймал на себе нездешний взгляд. Так уже было, когда мы только познакомились. Тогда Григорий Канович ненадолго вернулся в Вильнюс, некоторое время возглавлял тамошнюю еврейскую общину и писал только по-русски. Писательство он понимал совершенно так же, как один из его героев, Ицхак Малкин, понимал смысл жизни, — «не в умножении, а в непрерывном вычитании».

Канович приехал в Сейны, а потом мы отправились с «Козленком за два гроша» через всю Польшу — от Гданьска на краковский Казимеж, через Варшаву и Люблин. Он не столько заглядывал в тайники видимого мира, сколько, стоя посреди руин и пепла, смотрел, как затягиваются открытые раны моего мироздания. Так было и в этот раз, в Бат-Яме, куда я добрался по восточному побережью Средиземного моря, из Тель-Авива через Старый Яффо: Канович по-ппежнему смотрел изнутри мира, который на его глазах обращался в пепел.

На склонах песчаных холмов теснятся невысокие дома. На улицах слышны иврит и русский. Поблизости небольшой музей Холокоста. Дом Шолома Аша, которого жизнь забросила в эти места после многих лет, проведенных в Кутно, во Вроцлавеке, в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Америке. В 1957 году автор повести «Штетл» умер, а его дом, со временем ставший живым центром идишской культуры, с богатым архивом и библиотекой, впечатляющей коллекцией авангардной живописи и традицией встреч, собиравших писателей, переводчиков и художников, сейчас обретает новую жизнь — теперь это комплекс современного искусства, в который вошел также дом выходца из Украины Иссахара Бер Рыбака, заложившего основы еврейского художественного авангарда.

Семья Кановичей живет на улице Януша Корчака. Звонок, первый этаж, приоткрытая дверь — и тут же сердечное объятие Ольги. Григорий ждет в кресле, ему за девяносто. Приветствует нас по-польски. Малгося дарит ему книгу — «Местечковый романс» в польском переводе Адама Поморского. Канович прикасается к ней, словно к хлебу, как будто хочет проверить, не остыла ли она, пока ехала из типографии. Внимательно рассматривает обложку, расспрашивает о местечке, в котором во время нашего совместного путешествия по Литве я сделал эту фотографию, — наверняка не в Янове, но может быть, в Кедайняй, или в Вендзяголе? Или в Вилькомире[1]? «Это моя прощальная», — говорит он о повести, написанной семь лет назад; он уже тогда знал, что она последняя. Это был его единственный не отданный долг — повесть о матери, а значит, и о собственном детстве. В ней нет ни тени литературности: Канович старался сохранить верность правде, как понимала ее мать: в книге все должно быть рассказано именно так, как было.

Несмотря на совсем другую поэтику, простодушную и грубоватую в сравнении с духовной барочностью более ранних повестей, «Местечковый романс» — неотъемлемая часть огромной саги литовского еврейства. Столицей для ее героев был «Северный Иерусалим», то есть Вильнюс, а малым центром мира — местечко Мишкине (или Янов) неподалеку от Каунаса. Сага Кановича — единственная в своем роде светская литература Премудрости, восходящая к царю Соломону и еврейской религиозной традиции. Почти каждая ее страница таит в себе жизненную максиму, подсказанную опытом и судьбой жителей штетла: бабушки Рохи, доктора Блюменфельда, балагулы Пинхаса, мамы, то есть Хенки Дудак, огромного множества людей разных профессий, сословий, языков и культур.

«Поезжай, поезжай. Птица, которая все время торчит на ветке, может разучиться летать», — благословил Хенку отец на поездку к возлюбленному в чужой город. И так от первой до последней страницы — язык «святых шлемазлов», не расстающихся с мудростью, которую они стяжали слезами и молитвой. Вот уже много лет мы читаем его прозу, словно очередную главу «Человеческой комедии», всматриваемся в литвацкий мир, как будто в зеркало, и видим в нем даже то, что хотели бы от себя скрыть. Автор смотрит из тьмы взглядом ясновидца: чтобы видеть в правде, нужен свет, пусть даже его приходится высекать из нашей суеты сует.

Тем временем Ольга заварила чай, и теперь мы вместе смотрим старые фотографии. Говорим о переводах книг Григория Кановича на разные языки и о молчании, которым его встретил Израиль, о том, что на иврит почти ничего не переводят. «Я нашел здесь лучшее место для жизни, но не дом», — признается он. Дом Аша, Рыбака… Да, но не Кановича? В этом мире Григорий Канович по-прежнему остается бездомным.

В какой-то момент к нашему разговору присоединяется Сергей, один из двоих сыновей Кановича. Он звонит из Брюсселя, хочет удостовериться, что встреча, которую он устраивал, таки состоялась. Подтверждаю: перевод «Местечкового романса» уже в польских книжных. Трудно переоценить его заботу о том, чтобы книги отца стали известны в мире. И представить себе более красивую семью тоже трудно. Когда мы будем прощаться, Григорий и Ольга признаются: вот они есть друг у друга, и это самое важное, что произошло в их жизни. Так что бездомность — совсем не о семье. Писателя лишили крыши над головой, и эта потеря определяет содержание всего его творчества.

Взгляд Григория Кановича блуждает по галактике городов и местечек пограничья, где случилось непоправимое, Катастрофа. У него перед глазами — литовский почтальон, говорящий на идише с еврейскими портными, старая еврейка, которая по-литовски расспрашивает пана Домейко, кошерные ли у него яйца, влюбленные, соединившие кровным родством враждующие семьи, воинская служба, собравшая в одном строю разные народы и веры. Он слышит, как старый балагула Пинхас объясняет приятелю-христианину, в чем причина всех людских бед: «Бог, понас Владас, создал не литовцев, не немцев, не евреев, а человека. Но не указал места, где человек без всякой бирки на груди мог бы не опасаться за свою жизнь…». На разбросанные по закоулкам памяти крохи общей жизни накладываются образы апокалиптических лет, когда убивали не только оккупанты, но и соседи.

«Гриша, помнишь?» — сидящая напротив Ольга ведет его по дорожкам ушедшего в прошлое королевства, в котором можно «прополоть огород, но не историю». Они влюбленно смотрят друг на друга, и тут же его взгляд снова уходит вглубь, во тьму, словно водолаз в приступе кессонной болезни. Как и Хирш, один из героев его саги, он писал книги и сажал деревья в Понарах так, чтобы их корни сплетались с волосами убитых. Я вижу его, сидящего под мастерски написанным еще в Вильнюсе портретом работы Адомаса Яцовскиса; он почти не выходит из квартиры в Бат-Яме, отгороженный от мира вечным незабвением. Теперь он похож на одного из «ненужных евреев», которые собирались в вильнюсском Бернардинском саду, на героя собственной пронзительной повести о (не)жизни после Катастрофы. Он все больше напоминает — кого? — может быть, Ицхака, охваченного чувством неотвратимого, но это не был страх перед смертью: «Малкин … почувствовал, как темнота поглощает все его существо, часть за частью, член за членом, которые откалываются от него, как льдины от припая, и с этим неосязаемым, болезненным поглощением Ицхак был не в состоянии бороться. Зажигай свет, не зажигай — ничего не изменится. До других не докричаться, не достучаться, не дотянуться!».

Разговор возвращает в то время, когда мы вместе путешествовали по Литве, и в один из дней Канович, не без сопротивления, поддался на мои уговоры вернуться в Янов. Он показал нам дом, в котором когда-то была синагога, а сейчас пекарня, и заявил, что входить в нее не хочет. Мы коротко поговорили с работниками пекарни и вернулись к нему, чтобы уговорить: может быть, он все-таки зайдет. Весть о прибытии Григория Кановича вызвала огромный ажиотаж среди пекарей. Тут же приехал директор, на столе немедленно появилось обильное угощение, а вскоре, словно ниоткуда, выросла очередь из почитателей его творчества, пришедших за автографом на любимых книгах.

Сейчас, в Бат Яме, он едва заметно улыбался, когда мы вспоминали эту историю. Она пробудила в нем память об отце, портном из Янова, считавшим писательство опасным пристрастием, способным увести молодого человека от реальной жизни и помешать ему научиться «настоящему» делу. Обеспокоенный Гришиной тягой к книгам, отец однажды привез сына в Вильнюс и принялся обходить с ним все книжные магазины, один за другим. Останавливались у каждой витрины, и отец, показывая на полки, заставленные книгами, восклицал: «Ты только посмотри себе! Только посмотри!». Означать это могло только одно: книг уже написано так много, что в них есть все, что стоило бы описать. Так зачем тратить жизнь на создание еще одной, если она все равно затеряется, как иголка в стогу сена. На самом деле, отец восклицал: «Гиб а кук!», потому, что дома говорили на идише, а русский писатель осознанно выбрал для себя сам.

И все же вышло так, что некая редакторша журнала, в котором печатали сочинения молодых литераторов, заметила его, опубликовала его первые поэтические опыты — и одновременно предостерегла: не растрать понапрасну доставшийся от судьбы талант. «Я хорошо помню, что она мне тогда сказала, — взгляд Кановича на миг просиял. — Вглядывайся в звезды, там найдешь свое имя, свой неповторимый голос».

В «Местечковый романс» вошла история, которую я впервые услышал от Григория во время нашей поездки в Янов. Мы шли по берегу Вилии. Он вспоминал, как мальчишкой сбегал по крутому склону к реке, а бабушка Роха — недаром доктор Блюменфельд называл ее Самураем, — грозно тряся клюкой, запрещала ему переплывать на противоположный берег, как это делали другие. «Так вы хотя бы раз переплыли?» — спросил я на прощание: нам с Малгосей пора было уходить. Стоял конец ноября, день выдался на удивление теплый, через открытое окно врывался шум Средиземного моря. «Нет, никогда», — услышал в ответ, и вдруг до меня дошло, что у этой истории есть двойное дно, которого я раньше не замечал. Хотя Роха-Самурай всячески уверяла маленького Гришу, что на другом берегу Вилии живут такие же евреи, так что нечего ему учиться плавать, тем более, рисковать жизнью, там его ждал совсем иной мир — тот, для которого местечко и его катастрофа навсегда остались в прошлом.

«Никогда» значит «я остаюсь тут, навсегда, с вами». И снова я поймал на себе нездешний взгляд.

[1] Историческое название литовского города Укмерге. Примеч. пер.

Кшиштоф Чижевский (Krzysztof Czyżewski)

Родился в 1958 году в Варшаве. Польский писатель и видный общественный деятель, основатель и директор культурного фонда «Пограничье искусств, культур, народов» в г. Сейны и издатель одноимённого журнала. Координатор проектов по межкультурному диалогу, лауреат многих литературных премий.

Переводчик Светлана Панич

Филолог, исследователь культуры русского зарубежья, переводчик с английского и польского языков, до 2022 года преподаватель ВШЭ. Живёт в Торонто (Канада).

Григорий Канович — Леонид Левинзон. Переписка

«Дорогой Леня! Я должен перед вами извиниться, что вчера из-за ожидаемого из-за границы звонка от наших сыновей прервал с вами разговор. Звонили не сыновья, а мой большой и очень больной друг из Вильнюса. Прошу у вас прощения. Надеюсь, что в ближайшее время мы созвонимся и закончим наш разговор. А пока шлю вам один из своих рассказов «Пани Катажина». Сердечный привет от Ольги Макаровны. Оба мы кланяемся вашей маме.

Ваш Григорий Семенович».

«Леня, в продолжение нашего разговора: поймите, есть стайеры, а есть бегуны на длинные дистанции, и это не плохо и не хорошо, это так. Рассказ — это как тенор, первый тенор, первая скрипка, все на сцене, все огни на тебя, ничего не скрыть. Роман как лес. Там мох, валежник, упавшие деревья, там затемнено, там есть куда что скрыть. Я написал десять романов. Да вы помните, конечно, “Парк евреев”, ну да, быть может. Но для меня один только один роман имеет возможность называться именно романом. Это “Слезы и молитвы дураков“. Никогда больше я не сумел достигнуть этой вершины. А недавно прочитал Меира Шалева, Амоса Оза, Аппельфельда — нашей русскоязычной братии до них не добраться. Один наш коллега сказал:

— Не буду читать этого левака Шалева.

А для меня неважно, в конце концов, он правый или левый, главное, как он пишет! Это нобелевский уровень. А он — не буду читать. Стыдно слушать. Вот Маркес, я пришлю вам его предсмертную статью — на двух листочках сюжеты четырех романов. Иногда Б-г отмечает такой силой, просто истинным талантом».

«И опять что касается романа… Роман — это историческое время, психология, участь, нельзя писать только об одиночестве, надо привязать к чему-то большему, чем одиночество. Но и событийность не должна превалировать. Мир, о котором я пишу, вроде бы не существует, но он существует как память, наследие. Роман — шаровая молния. Вокруг должна оставаться выжженная трава».

«Один мне говорит: почему ты пишешь про старых евреев, это читают только старые евреи — и все. Но я хочу писать именно про них. Ты должен писать только то, что хочешь, и слушаться только одного мнения, хотя и оно… тоже может ошибаться».

«Самое страшное, что начинаешь и не знаешь, насколько тебя хватит. Писатель — это путь в себя, узнавание себя. Быть известным, знаменитым тоже хочется, но главное — разговор с собой, прежде всего с собой».

«Познакомился с идишистским писателем — он приехал в Израиль в сороковых из Польши. Богатый человек, выпускал два журнала, собственное издательство тоже было — да и сейчас ему хватает. Он мне сказал: «Канович, не для кого писать — не беда. Беда, что некому даже дарить. У вас еще есть иллюзии?»

«Издание книги — это игра в темную. В Америке колодец глубже, там бадья доходит до дна».

«У каждого писателя должна быть хоть одна книга, переведенная на иврит. Да, мы сироты. Но сирот не обязательно бьют. Они просто чужие».

«Кстати, по поводу “Стажера” — вы безбожно обкрадываете себя и читателя, сжимая, не давая себе развернуть действие. Требуется мелиорация. Я против откровенностей. Я хотел бы, чтобы на этой вещи лежал отблеск изуродованной чистоты. Не гоняйтесь за такими акцентами, я пуританин. Хотя может это причуда старого человека. А теперь я хочу сказать вам “до свидания” — мы с Ольгой Макаровной отправляемся в ночь на третье августа по традиционному маршруту “Тель-Авив — Вильнюс”».

«Григорий Семенович, может, вы напишите о том времени, когда были депутатом Верховного Совета СССР?

— Не напишу.

— Почему?

— Не хочу. Да, было много запоминающегося. Много видел. Мне сейчас кажется и тогда казалось, что часто люди не понимали, что они делали. А некоторые очень даже понимали: когда литовская делегация вышла, один из молодых «саюдовцев» аккуратно переписал в блокнотик фамилии тех, кто остался по своим причинам в зале, чтобы потом использовать. А среди оставшихся был первый президент Литвы.

Видел, как уступали в писсуаре место тому, чья должность была выше.

Не хочу. Неинтересно. Так знакомо. Лучше про маму и отца напишу. Про тех людей, которые их окружали. Так уж вышло, что я обращен в прошлое. Для меня это более пронзительно. А не эта тряпочная современность».

«Про писателя Х: ему не додано. Пишет он невымышленное и пережитое. Этим он отличается от тех, кого вознесли. Это главное. Но писатель должен иметь допинг, это не спорт, за допинг не наказывают. Мне допинг не нужен, я уже накопил. Вам — нужен. Писателю Х — не додан. Сколько лет он ничего не писал. Потом появилась эта средняя книжка».

«Леня, хороший писатель всегда один».

«Игорь (Бяльский), в отличие от очень многих, по-настоящему радуется, когда видит что-то талантливое».

«Я не принадлежу к здешней тусовке, не хочу. Отстранился. Это эмиграция. Просто эмиграция».

«Проблема эмиграции: ты не можешь перейти на другую сторону улицы — она пустая. Надо иметь дело с тем, кто есть».

«В 1992 году я выступал на втором еврейском конгрессе и сказал, что незачем сажать семена в асфальт (спонсировать еврейские организации в России), — как на меня кричали! Так я им ответил: “Сажать-то можно, но вот ждать всходов глупо”».

«Страшно радостно, что я дожил до восьмидесяти одного года, с другой стороны, горько, что я в последнем десятке. Я сижу в ложе.

— Григорий Семенович?

Смеется:

— Не лежу, но уже сижу в ложе».

«Писательство — гнилая профессия. Но ничего не поделаешь, это такая игра, в которую играешь до конца».

«Расскажу вам байку. В одном дворе жил раввин, и он истово молился каждый день, но ничего не происходило. А в соседнем дворе жил сапожник, он ругался. Но он так ругался, что птицы падали на лету. Так вот, надо писать так, чтобы на лету падали птицы».

«Леня, не слушайте, что вам говорят. Всегда делайте скидку на ветер»

Леонид Левинзон

Писатель. Главный редактор НИЖ.